Преподобная Марфа (в миру Мария Семеновна Милюкова) родилась 10 февраля 1810 года в семье крестьян Нижегородской губернии Ардатовского уезда, деревни Погиблово (ныне Малиновка). Когда Марии исполнилось 13 лет, она вместе с сестрой Прасковьей в первый раз пришла к преподобному Серафиму Саровскому. Это случилось 21 ноября 1823 года в день Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Великий старец, провидя, что девочка Мария есть избранный сосуд благодати Божией, не позволил ей возвратиться домой, а приказал оставаться в общине. Таким образом, 13-летняя Мария Семеновна подступила в число избранных Серафимовых сирот, в общину матушки Александры.

С ранних лет она начала вести подвижническую жизнь, превосходя по суровости подвига даже сестер общины, отличавшихся строгостью жизни. Непрестанная молитва была ее пищей, и только на необходимые вопросы она отвечала с кротостью. Она была почти молчальница, и батюшка Серафим особенно нежно и исключительно любил ее, посвящая во все откровения свои, будущую славу обители и другие великие духовные тайны.

Вскоре после поступления Марии в общину при Казанской церкви Царица Небесная благоволила создать рядом с этой общиной новую, с которой и началось создание обетованной Царицей Небесной матушке Александре обители.

В течение четырех лет подвизалась Мария, помогая преподобному Серафиму и сестрам в устроении новой общины.

Преподобная Марфа прожила в обители всего шесть лет и в 19 лет от рождения мирно и тихо отошла ко Господу. 21 августа 1829 года Дивеевская обитель лишилась этой чудной, святой жизни отроковицы, Марии Семеновны Милюковой, схимонахини Марфы. Предузнав духом час ее кончины, преподобный Серафим вдруг заплакал и с величайшей скорбью сказал о. Павлу, своему соседу по келии: "Павел! А ведь Мария-то отошла, и так мне ее жаль, так жаль, что, видишь, все плачу!"

В 2000 г. схимонахиня Марфа причислена к лику местночтимых святых Нижегородской епархии, и ныне ее мощи почивают в храме Рождества Богородицы в Серафимо-Дивеевском монастыре.

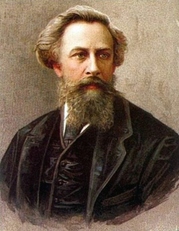

Сегодня мы также вспоминаем поэта и литературного критика Ивана Александровича Аксёнова (1884-1935).

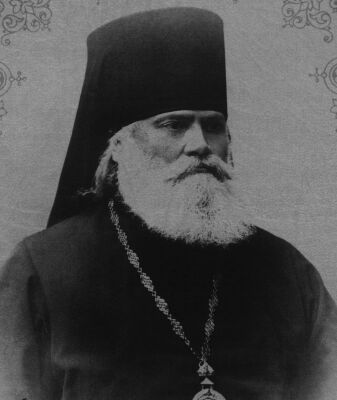

Завтра Святая Церковь вспоминает одного из лидеров русского монархического движения епископа Орловского и Севского Макария (Гневушева), принявшего мученическую кончину в 1918 году.

Завтра Святая Церковь вспоминает одного из лидеров русского монархического движения епископа Орловского и Севского Макария (Гневушева), принявшего мученическую кончину в 1918 году.

Он родился в 1858 г. в Симбирской губернии в семье священника и в миру звался Михаилом Васильевичем. В 1882 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия, служил преподавателем духовных училищ в Киеве, а с 1890 г. - преподаватель Киевской духовной семинарии, был активным миссионером. В годы революционной смуты принимал деятельное участие в монархическом движении в Киеве, в 1906-08 гг. был членом Совета Киевского отдела Русской Монархической Партии, членом Киевского отдела Русского Собрания. От имени монархистов выступал с требованиями к властям укротить деятельность революционеров и навести порядок. Был делегатом 3-го Всероссийского монархического съезда в Киеве в октябре 1906 г. 4-го Всероссийского монархического съезда в Москве мае 1907 г., на котором выступал с речью о необходимости объединения монархистов.

Овдовев, в 1908 г. принял постриг, рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем Московского Высокопетровского монастыря с возведением в сан архимандрита. Стал активным участником монархического движения в Москве, ближайшим сподвижником председателя Русского Монархического Союза сщмч. протоиерея Иоанна Восторгова. Был активным участником теоретического клуба монархистов Москвы - Русского Монархического Собрания, членом Правления Собрания, часто выступал с докладами. С 1909 г. назначен настоятелем Московского Ново-Спасского ставропигиального монастыря. Был членом оргкомитета по созыву монархического съезда в Москве в 1909 г., участвовал в работе 5-го Всероссийского монархического съезда в Петербурге в 1912 г., на котором был избран одним из товарищей председателя съезда. В день открытия съезда он выступил с речью, в которой призвал всех монархистов к объединению в "плотную, несокрушимую рать". В целях противостояния "повсеместному падению религиозного чувства в народе" советовал учреждать церковные братства и развивать сеть церковно-приходских школ. На одном из монархических собраний в Москве выступил речь о значении расследовавшегося в Киеве ритуального убийства православного отрока Андрея Ющинского. Пытался привлечь общественное внимание к бедственному положению православного белорусского населения. В июле 1914 г. хиротонисан во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии. Принимал участие в Совещании монархистов в Петрограде в ноябре 1915 г., на котором был избран в состав Совета монархических съездов, призывал к борьбе с Прогрессивным блоком.

В январе 1917 г. назначен на самостоятельную кафедру - епископом Орловским и Севским. Вскоре после февральской революции против него начались гонения за монархические взгляды и деятельность, и в мае 1917 г. владыка был уволен на покой с определением места проживания в Спасо-Авраамиевом монастыре в Смоленске, а с января 1918 г. был переведен в Спасо-Преображенский монастырь г. Вязьмы. Имел репутацию "прекрасного проповедника, оратора и администратора". Неудивительно, что своими яркими проповедями владыка быстро завоевал любовь верующих, и монастырский храм стал заполняться молящимися. 22 августа 1918 г. владыка был арестован по абсурдному обвинению в "организации белогвардейского восстания". Мужественно переносил глумления и побои в тюрьме. 4 сентября был приговорен к расстрелу. Во время казни владыка горячо молился за казнимых, был убит последним. Прославлен в сонме Новомучеников и Исповедников Российских 20 августа 2000 г. на Архиерейском Соборе РПЦ. Завтра также день памяти великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, скончавшегося 22 августа 1883 года. Он родился 28 октября 1818 г. в Орле, учился сначала в Московском, а затем Петербургском университете. После окончания учебы некоторое время жил в Берлине. В 1843 г., вернувшись в Россию, Тургенев напечатал поэму "Параша", сочувственно встреченную критикой. Крупный успех впервые имел небольшой рассказ "Хорь и Калиныч" (1847), положивший начало широко известным "Запискам охотника" и оказавший большое влияние на развитие русской литературы.

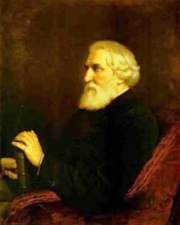

Завтра также день памяти великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, скончавшегося 22 августа 1883 года. Он родился 28 октября 1818 г. в Орле, учился сначала в Московском, а затем Петербургском университете. После окончания учебы некоторое время жил в Берлине. В 1843 г., вернувшись в Россию, Тургенев напечатал поэму "Параша", сочувственно встреченную критикой. Крупный успех впервые имел небольшой рассказ "Хорь и Калиныч" (1847), положивший начало широко известным "Запискам охотника" и оказавший большое влияние на развитие русской литературы.

В своих художественных произведениях Тургенев был ярким выразителем общественных течений и настроений своего времени ("Рудин", "Дворянское гнездо", "Накануне", "Отцы и дети"). В них писатель ярко показал образы "лишних людей", далеких от практических нужд России, чуждых Православию и народу, пытающихся учить простой русский народ строить некий неведомый утопический мир. В последнем своем крупном романе "Новь" Тургенев решительно отвергает как революционный, так и либерально-космополитический путь развития России, предпочитая постепенное неспешное реформирование народной жизни без разрушения национальных основ.

В этот же день, 4 сентября 1943 г., произошла знаменитая встреча И.В.Сталина с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), произошел кардинальный поворот в политике советского государства в отношении Церкви.