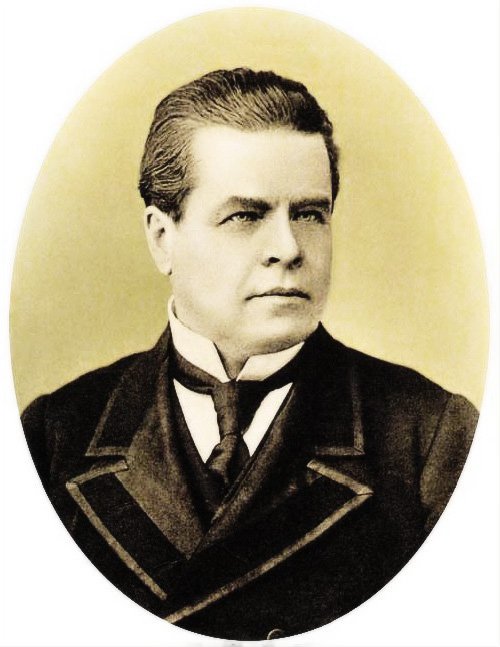

Сегодня день памяти выдающегося русского православного мыслителя, основоположника славянофильства Ивана Васильевича Киреевского, скончавшегося 11 июня 1856 г. Он родился 22 марта 1806 г. в Москве в дворянской семье. На шестом году лишился отца, умершего от тифозной горячки во время ухода за ранеными русскими и французскими солдатами. Большое влияние на Киреевского оказал близкий родственник его матери известный поэт В.А.Жуковский, который в 1813-14 гг. жил в родовом имении Киреевских селе Долбино. Рано начал изучать философскую литературу, под влиянием отчима А.А.Елагина увлекся немецкой метафизикой. С 1822 г. вместе с братом Петром брал домашние уроки у лучших профессоров Московского университета, для чего семья переехала в Первопрестольную. В 1824 г. поступил на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел, был одним из основателей «Общества любомудрия». В 1830 г. поехал в Германию для завершения образования, в Берлине слушал лекции Гегеля и Шлейермахера, в Мюнхене Шеллинга, на которого произвел большое впечатление. После восьмимесячного пребывая за границей Киреевский вернулся домой, обеспокоенный известием о появлении холеры в Москве и тревогой о своих близких. Через год после возвращения он пытается начать издание журнала под очень характерным названием «Европеец», для которого пишет программную статью «XIX-ый век». Журнал был запрещен именно за статью Киреевского, только заступничество Жуковского помешало его высылке из Москвы. После неудачи он замолчал на 12 лет.

Сегодня день памяти выдающегося русского православного мыслителя, основоположника славянофильства Ивана Васильевича Киреевского, скончавшегося 11 июня 1856 г. Он родился 22 марта 1806 г. в Москве в дворянской семье. На шестом году лишился отца, умершего от тифозной горячки во время ухода за ранеными русскими и французскими солдатами. Большое влияние на Киреевского оказал близкий родственник его матери известный поэт В.А.Жуковский, который в 1813-14 гг. жил в родовом имении Киреевских селе Долбино. Рано начал изучать философскую литературу, под влиянием отчима А.А.Елагина увлекся немецкой метафизикой. С 1822 г. вместе с братом Петром брал домашние уроки у лучших профессоров Московского университета, для чего семья переехала в Первопрестольную. В 1824 г. поступил на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел, был одним из основателей «Общества любомудрия». В 1830 г. поехал в Германию для завершения образования, в Берлине слушал лекции Гегеля и Шлейермахера, в Мюнхене Шеллинга, на которого произвел большое впечатление. После восьмимесячного пребывая за границей Киреевский вернулся домой, обеспокоенный известием о появлении холеры в Москве и тревогой о своих близких. Через год после возвращения он пытается начать издание журнала под очень характерным названием «Европеец», для которого пишет программную статью «XIX-ый век». Журнал был запрещен именно за статью Киреевского, только заступничество Жуковского помешало его высылке из Москвы. После неудачи он замолчал на 12 лет.В 1834 г. Киреевский женился на своей троюродной сестре Наталье Петровне Арбеневой, руки которой давно просил. Жена его была воспитана в традициях русского христианского благочестия, вела строгую церковную жизнь и находилась под старческим руководством схимника московского Новоспасского монастыря Филарета (в схиме Феодора). Знакомство с этим старцем, которое затем переросло в тесное духовное общение, изменило жизнь Киреевского. Его жене причиняло скорбь равнодушие к Православной Церкви, которое она наблюдала у своего мужа в первые годы супружества. Увлеченный тогда Шеллингом, Киреевский читал вслух жене его труды и удивлялся, что она не выражает восхищения. Она же отвечала, что эти мысли ей известны из творений Святых Отцов Церкви, и давала читать мужу книги, полученные от старца Филарета, который собственноручно переписывал святоотеческие творения, не изданные в то время (преп. Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и др.).

Сохранилось ее свидетельство о воцерковлении Киреевского, записанное другом Киреевского А.И.Кошелевым со слов Н.П. Киреевской: «И.В.Киреевский никогда прежде не носил на себе креста. Жена его не раз его о том просила, но Иван Васильевич отмалчивался. Наконец, однажды он сказал ей, что наденет крест, если он будет ему прислан от отца Филарета, которого ум и благочестие он уже давно уважал. Наталья Петровна поехала к отцу Филарету и сообщила ему это. Старец, перекрестившись, снял с себя крест и, давая, сказал Наталье Петровне: "Да будет он Ивану Васильевичу во спасение". Когда Наталья Петровна приехала домой, то Иван Васильевич, встречая ее, спросил: "Ну что сказал старец Филарет?" Она вынимает крест и отдает его Ивану Васильевичу. Он спрашивает ее: "Какой это крест?" Наталья Петровна говорит ему, что отец Филарет снял его с себя и сказал, что да будет он ему во спасение. Иван Васильевич пал на колени и говорит: "Теперь чаю спасения для души моей, ибо я в уме своем положил: если отец Филарет снимет с себя крест и мне его пришлет, то явно будет, что Бог призывает меня ко спасению". С этой минуты заметен был решительный поворот в мыслях и чувствах Ивана Васильевича». В дальнейшем Киреевский сблизился с отцом Макарием Оптинским (имение Киреевского находилось в семи верстах от Оптиной Пустыни), который стал его духовником. У него возникает глубокий интерес к творениям Св. Отцов и он принимает деятельное участие в подготовке их к изданию.

Киреевский оставил после себя небольшое наследие (по русской привычке он не любил писать, предпочитая письму беседу), но и написанного им достаточно, чтобы считать его одним из основоположников самостоятельной русской философии. В 1839 г. он написал свой «Ответ А.С.Хомякову» - размышление по поводу доклада «О старом и новом». Эти два труда и положили начало славянофильству как самобытному течению русской мысли. В 1845 г. он некоторое время редактировал погодинский журнал «Москвитянин». В 1852 г. для подготовленного славянофилами первого «Московского сборника» написал программную статью «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России», в которой изложил основы славянофильского учения. С воцарением Александра II славянофилы задумали издавать журнал «Русская беседа», для которого Киреевский подготовил статью «О необходимости и возможности новых начал для философии», которая была как бы вступлением к изложению собственной философской системы (в бумагах Киреевского были найдены некоторые подготовительные материалы к работе). Но Господь судил иначе, 11 июня 1856 г. Киреевский скончался от холеры в Петербурге, куда приехал для свидания с сыном.

В одном из писем Киреевский прозорливо писал: «Если, сохрани Бог, в России когда-нибудь сделается что-нибудь противно Православию, то будет враждебно России столько же, сколько и вере ее. Все, что препятствует правильному и полному развитию Православия, все то препятствует развитию и благоденствию народа Русского; все, что дает ложное и не чисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу России и убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое».

В этот день 1902 года скончался изобретатель-самоучка Федор Абрамович Блинов. Он родился в 1827 году в селе Никольское, Вольского уезда Саратовской губернии в семье крепостных крестьян. Получив «вольную», Фёдор работал бурлаком, а затем кочегаром, помощником машиниста и машинистом на пароходе. В 1879 Фёдор Блинов получил «привилегию» (патент) на «вагон особого устройства с бесконечными рельсами для перевозки грузов по шоссейным и просёлочным дорогам» — конструкцию, являющуюся прототипом современных гусеничных тракторов. В 1877 г., вернувшись в Никольское, изобретатель изготовил «вагон» на гусеничном ходу, напоминавший железнодорожный вагон с деревянным кузовом. «Бесконечные рельсы» вагона представляли собой замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Вагон имел 4 опорных колеса и четыре ведущие звёздочки. Приводился в движение конной тягой и, по существу, представлял собой гусеничный прицеп. В 1883 году Ф.Блинов организовал собственное машиностроительное предприятие, производящее, в основном, пожарные насосы. С 1881 Блинов начинает строительство «самохода» на гусеничном ходу, который был построен через 7 лет, в 1888.«Самоход» Блинова выставлялся на русских промышленных выставках, в 1889 он был показан в работе на сельскохозяйственной выставке в Саратове, в 1896 г. — на Нижегородской ярмарке.

В этот день 1902 года скончался изобретатель-самоучка Федор Абрамович Блинов. Он родился в 1827 году в селе Никольское, Вольского уезда Саратовской губернии в семье крепостных крестьян. Получив «вольную», Фёдор работал бурлаком, а затем кочегаром, помощником машиниста и машинистом на пароходе. В 1879 Фёдор Блинов получил «привилегию» (патент) на «вагон особого устройства с бесконечными рельсами для перевозки грузов по шоссейным и просёлочным дорогам» — конструкцию, являющуюся прототипом современных гусеничных тракторов. В 1877 г., вернувшись в Никольское, изобретатель изготовил «вагон» на гусеничном ходу, напоминавший железнодорожный вагон с деревянным кузовом. «Бесконечные рельсы» вагона представляли собой замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Вагон имел 4 опорных колеса и четыре ведущие звёздочки. Приводился в движение конной тягой и, по существу, представлял собой гусеничный прицеп. В 1883 году Ф.Блинов организовал собственное машиностроительное предприятие, производящее, в основном, пожарные насосы. С 1881 Блинов начинает строительство «самохода» на гусеничном ходу, который был построен через 7 лет, в 1888.«Самоход» Блинова выставлялся на русских промышленных выставках, в 1889 он был показан в работе на сельскохозяйственной выставке в Саратове, в 1896 г. — на Нижегородской ярмарке.  В этот день 1909 года скончался государственный и общественный деятель, меценат, промышленник Александр Александрович Половцов. Он родился 31 мая 1832 года и принадлежал к известному русскому дворянскому роду. Окончив Императорское училище правоведения в Петербурге, в 1851 году был определён на службу в 1-й департамент Сената, дослужившись к 1867 году до должности обер-прокурора 1-го департамента. С 1873 года — тайный советник. В 1873 году Половцов был назначен сенатором. В январе 1883 года был пожалован в статс-секретари к Императору Александру III, назначен государственным секретарём и членом Комитета финансов. В 1885 году произведён в действительные тайные советники. Привлекался к работе в различных совещаниях и комиссиях. В июне 1892 года Половцов оставил должность Государственного секретаря, назначен членом Государственного совета. С 1901 по 1905 годы заседал в Департаменте законов; с 1905 года входил в число присутствующих членов Госсовета; участвовал в совещаниях по разработке учреждения Государственной думы и реорганизации Государственного совета в Верхнюю палату (1905—1906).

В этот день 1909 года скончался государственный и общественный деятель, меценат, промышленник Александр Александрович Половцов. Он родился 31 мая 1832 года и принадлежал к известному русскому дворянскому роду. Окончив Императорское училище правоведения в Петербурге, в 1851 году был определён на службу в 1-й департамент Сената, дослужившись к 1867 году до должности обер-прокурора 1-го департамента. С 1873 года — тайный советник. В 1873 году Половцов был назначен сенатором. В январе 1883 года был пожалован в статс-секретари к Императору Александру III, назначен государственным секретарём и членом Комитета финансов. В 1885 году произведён в действительные тайные советники. Привлекался к работе в различных совещаниях и комиссиях. В июне 1892 года Половцов оставил должность Государственного секретаря, назначен членом Государственного совета. С 1901 по 1905 годы заседал в Департаменте законов; с 1905 года входил в число присутствующих членов Госсовета; участвовал в совещаниях по разработке учреждения Государственной думы и реорганизации Государственного совета в Верхнюю палату (1905—1906). Помимо государственной деятельности, Половцов также являлся членом-учредителем Императорского Русского исторического общества (в 1866—1879 годы — его секретарь, а с 1879-го и до конца жизни — председатель), почётным членом Императорской Академии художеств, почетным членом Петербургской Академии наук, членом-корреспондентом Французской академии.

Александр Александрович также широко занимался и промышленно-финансовой деятельностью, построив в 1894 году крупнейший на Урале металлургический завод, названный Надеждинским в честь его жены. Этот завод послужил основанию города Надеждинска (в настоящее время город Серов Свердловской области). В 1895 году создал Богословское акционерное общество. Кроме того, Половцовы были наиболее крупными акционерами Невской бумагопрядильной мануфактуры, Невской ниточной мануфактуры в Петербурге и Кренгольмской мануфактуры бумажных изделий в Нарве. Им принадлежал ряд винокуренных и мукомольных производств в Тамбовской и Воронежской губерниях.

Большие средства тратились Половцовым на благотворительные и образовательные цели. Думая о будущем России, Половцев как-то записал в своем дневнике: «Россия будет счастливой, когда купцы будут жертвовать деньги на ученье и учебные цели без надежды получить медаль на шею». За счет личных средств с 1896 года А.А.Половцова издавался «Русский биографический словарь».

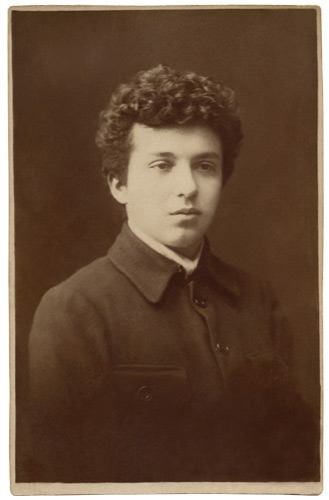

Сегодня также день памяти публициста и военного историка Антона Антоновича Керсновского, скончавшегося в 1944 году. Он родился 23 июня 1907 года в родовом имении деревне Цепилово, близ города Сороки в Бессарабии. С гимназических лет увлекался военным делом, в годы Гражданской войны оказался в Добровольческой армии и храбро воевал в её рядах малолетним гимназистом-воином. В 1920 году, вместе с остатками Белой армии, эмигрировал в Сербию, а уже затем вернулся в родное Цепилово, вошедшее в состав Румынии, откуда и выехал в Австрию с целью продолжить своё обучение. В Вене Керсновский окончил Консульскую Академию. Переехал во Францию. В Дижоне учился в университете. В Сен-Сире прослушал курс в знаменитой военной школе. Во второй половине 1920-х годов окончательно обосновался в Париже. Зарабатывал разными занятиями: давал уроки, разносил почту, выполнял мелкие заказы и прочее.

Сегодня также день памяти публициста и военного историка Антона Антоновича Керсновского, скончавшегося в 1944 году. Он родился 23 июня 1907 года в родовом имении деревне Цепилово, близ города Сороки в Бессарабии. С гимназических лет увлекался военным делом, в годы Гражданской войны оказался в Добровольческой армии и храбро воевал в её рядах малолетним гимназистом-воином. В 1920 году, вместе с остатками Белой армии, эмигрировал в Сербию, а уже затем вернулся в родное Цепилово, вошедшее в состав Румынии, откуда и выехал в Австрию с целью продолжить своё обучение. В Вене Керсновский окончил Консульскую Академию. Переехал во Францию. В Дижоне учился в университете. В Сен-Сире прослушал курс в знаменитой военной школе. Во второй половине 1920-х годов окончательно обосновался в Париже. Зарабатывал разными занятиями: давал уроки, разносил почту, выполнял мелкие заказы и прочее.С 1927 года А.Керсновский стал публиковаться со статьями по военной истории и военному делу, опубликовав в белградском еженедельнике «Русский Военный Вестник» («Царский Вестник) около 500 различных материалов. В цикле статей он не просто предсказал возврат войны и приход Гитлера к власти, но и сделал предостережение: «Для нас, Русских, важно не забывать, что с воскресением германской армии восстанет из небытия наш недавний заклятый враг». С конца 1932 года в «Царском вестнике» стала публиковаться в сокращённом варианте «Философия войны» Керсновского (книга с дополнениями вышла в 1939 году). А с 1933 года по 1938 год выходил в Белграде его основной труд «История Русской Армии» в 4-х томах. Двухтомное «Военное дело» так и осталось в рукописи, а от «Русской стратегии в образцах», «Крушении германской военной доктрины в 1914 году», «Синтетическом очерке современных компаний» и ряда других трудов остались только косвенные и отрывочные упоминания. Скончался историк от обострения туберкулёза

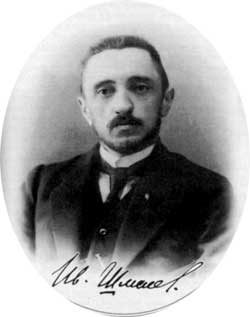

Сегодня также день памяти выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева, скончавшегося в изгнании в окрестностях Парижа в 1950 г. Он родился 21 сентября 1873 г в Замоскворечье в купеческой семье. Окончив в 1898 г. юридический факультет Московского университета, Шмелев некоторое время работал помощником присяжного поверенного в Москве, а в 1901-07 гг. - чиновником для особых поручений во Владимире. После Февральской революции 1917 г. писатель работал корреспондентом московской газеты «Русские ведомости» в Сибири. После октября 1917 проявил себя как горячий противник большевистского насилия. В 1918 г. Шмелев переехал с семьей в белый Крым, в котором, по взятии города красными, в 1920 г. был расстрелян его единственный сын, сражавшийся в рядах Русской армии барона Врангеля. В 1922 писатель вернулся в Москву, откуда эмигрировал во Францию.

Сегодня также день памяти выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева, скончавшегося в изгнании в окрестностях Парижа в 1950 г. Он родился 21 сентября 1873 г в Замоскворечье в купеческой семье. Окончив в 1898 г. юридический факультет Московского университета, Шмелев некоторое время работал помощником присяжного поверенного в Москве, а в 1901-07 гг. - чиновником для особых поручений во Владимире. После Февральской революции 1917 г. писатель работал корреспондентом московской газеты «Русские ведомости» в Сибири. После октября 1917 проявил себя как горячий противник большевистского насилия. В 1918 г. Шмелев переехал с семьей в белый Крым, в котором, по взятии города красными, в 1920 г. был расстрелян его единственный сын, сражавшийся в рядах Русской армии барона Врангеля. В 1922 писатель вернулся в Москву, откуда эмигрировал во Францию.Публиковаться Шмелев начал еще в студенческие годы. Появление в 1911 г. повести «Человек из ресторана» принесло писателю всероссийскую известность. Еще перед революцией начало выходить собрание сочинений Шмелёва (к 1916 вышел восьмой том). Через все творчество этого выдающегося русского писателя проходит тема русской религиозности, благочестия, неприятия нравственного распада и кровопролития - спутников революции. С особой теплотой и выразительностью Шмелев живописал старое Замоскворечье, быт и нравы патриархальной Москвы, историю своей семьи. Его произведения «Солнце мертвых» (1923), «Лето Господне» (1933), «Богомолье» (1935) и другие стали классикой русской литературы.

В этот день также скончались: художник Карл Брюллов (1799-1852); юрист, историк искусства, коллекционер Дмитрий Александрович Ровинский (1824-1895); полковой священник Перновского гренадерского полка, герой Первой мировой войны иеромонах Амвросий (Матвеев) (1880-1915); летчик-штурмовик, старший лейтенант, Герой Советского Союза Сергей Леонидович Красноперов (1923-1944); архитектор и реставратор Александр Афанасьевич Латков (1863-1949); один из организаторов советской автомобильной промышленности, директор Московского автомобильного завода Иван Алексеевич Лихачев (1896-1956); поэт-имажинист, драматург, автор мемуаров Анатолий Борисович Мариенгоф (1897-1962); ученый в области математики, механики, космонавтики, академик, президент АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда Мстислав Всеволодович Келдыш (1911-1978); Князь Императорской крови, младший сын Великого Князя Александра Михайловича и Великой Княгини Ксении Александровны Василий Александрович Романов (1907-1989); генерал-майор, Герой Советского Союза, член Союза писателей СССР, командир партизанской бригады «Неуловимые» на территории Белоруссии Михаил Сидорович Прудников (1913-1995).

В этот день 24 июня 1945 г., когда православные отмечали двунадесятый праздник Святой Троицы, в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы.