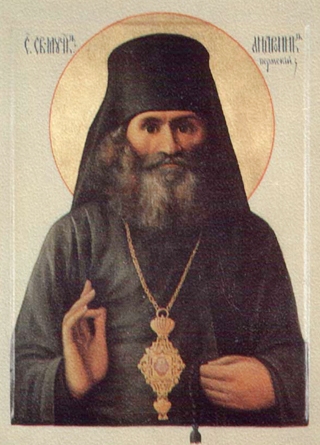

Сегодня Святая Церковь вспоминает почетного председателя Новгородского и Пермского отделов Союза Русского Народа сщмч. Андроника (Никольского), архиепископа Пермского и Соликамского, принявшего мученическую кончину в 1918 г.

Сегодня Святая Церковь вспоминает почетного председателя Новгородского и Пермского отделов Союза Русского Народа сщмч. Андроника (Никольского), архиепископа Пермского и Соликамского, принявшего мученическую кончину в 1918 г.Он родился 1 августа 1870 г. в семье диакона Ярославской епархии и в миру звался Владимиром Александровичем. Образование получил в Ярославской духовной семинарии, затем в Московской духовной академии, где был пострижен в монашество. В 1895 г. рукоположен во иеромонаха, служил помощником инспектора Кутаисской семинарии, инспектором Ардонской Александровской миссионерской семинарии. В 1897-99 гг. – член духовной миссии в Японии, по возвращении на родину назначен ректором Уфимской семинарии с возведением в сан архимандрита. В 1906 г. хиротонисан во епископа Киотосского и назначен помощником просветителя Японии свт. Николая (Касаткина). В марте 1908 г. назначен епископом Тихвинским, первым викарием Новгородской епархии.

В это сложное время, когда только начали стихать революционные страсти, владыка не убоялся травли и согласился стать почетным председателем Новгородского отдела СРН. Но главная его заслуга перед монархическим движением состояла в том, что он издал брошюру «Беседы о Союзе Русского Народа», в которой не только защитил патриотов от необоснованных нападок, но и обосновал с позиций православного вероучения многие постулаты монархической идеологии. Епископ Андроник рассматривал патриотическое движение как общественно-политическую силу, призванную охранить вековые духовные, государственные и национальные традиции русского народа. Как выдающийся деятель монархического движения он был приглашен в Москву на монархический съезд, проходивший осенью 1909 г., но приехать не смог, направив в адрес съезда приветственную телеграмму. В марте 1913 г. владыка был назначен епископом Омским и Павлодарским, а через год его перевели в Пермь. Современный автор его жития пишет: «На обрыве тысячелетней христианской истории России на Пермскую кафедру взошел подвижник и архипастырь-миссионер, подобный св. Стефану Пермскому. Его жизнь была образцом древнего благочестия. Это был подвижник, молитвенник и нестяжатель, всякое материальное благополучие и богатство вменявший ни во что. Все средства владыка жертвовал на помощь беднякам. Одевался он просто, никогда не носил шелковых ряс; и хотя был награжден многими орденами, но наград никогда не надевал. Святитель был ревностным исполнителем иноческих правил и церковных обрядов. Он строго постился: в постные дни питался одними овощами, в скоромные – обходился малым количеством пищи, а в последние дни страстной седмицы употреблял в пищу только просфору и чай. Накануне дня, когда ему должно было совершать литургию, владыка почти не спал, всю ночь простаивая на молитве». Владыка внимательно относился к общественным настроениям во вверенной ему епархии, пытаясь отвратить народ от пагубы безбожия. В 1916 г. его усилиями в Пермской епархии были созданы миссионерские курсы по обличению неверия и социализма.

С тяжелым сердцем принял владыка известие об отречении Императора Николая II от престола. Обращаясь к верующим с проповедью, он сказал: «Не стало у нас Царя... Как триста лет тому назад, в лихолетье, разворовали Отечество подлые людишки и ввергли его в погибель, так и ныне до этого довели бесчестные царские слуги». Владыка призывал Русский Народ к молитве и покаянию, ибо только «тогда минует разруха жизни, минует опасность для Отечества, и Господь, как нашим предкам, изведет нам мужа мудра и добра». В 1917-18 гг. он участвовал в работах Поместного Собора Православной Российской Церкви, на котором был избран одним из шести заместителей членов Св. Синода. В это же время он был возведен в сан архиепископа. По окончании Собора владыка вернулся в Пермь, где уже начинались бесчинства большевиков. В годину лютых гонений на Православие владыка мужественно восстал против беззаконников, недаром его прозвали «огнь пылающий». Весной в местных газетах началась травля архиепископа Андроника, у него был произведен обыск. Тучи сгущались, близкие, в страхе за жизнь владыки, уговаривали его скрыться. Но он отказался, заявив, что не оставит паству и готов умереть за Христа. Ожидая ареста, владыка чувствовал себя совершенно спокойно, он ежедневно исповедовался и приобщался Св. Таин, и светлое настроение не покидало его. 4 июня 1918 г. чекисты арестовали архиепископа Андроника. Весьма символично, что накануне был арестован и расстрелян в лесу председатель Пермского отдела СРН П.В.Рябов. Долго перевозили владыку из Перми в Мотовилиху и обратно, боясь народного гнева. Наконец, в ночь на 7 июня чекисты вывезли архиепископа в окрестности Перми и убили.

Незадолго до ареста владыка, вразумляя одного священника, сказал пророческие слова: «Может быть, и меня на свете не будет, но не покидает меня надежда и уверенность, что Россия воскреснет со своим возвращением к Богу. Ободряйте всех и примиряйте озлобленных с жизнью, вливайте в них начала светлой жизни по Евангелию Христа... Воскреснет душа народная, воскреснет и тело ее – наша здоровая государственность». Сщмч. Андроник прославлен на Юбилейном Архиерейском Соборе в августе 2000 г.

Сегодня мы также вспоминаем княгиню Дарью Александровну Трубецкую (урожденную графиню Румянцеву), скончавшуюся в 1817 году. Она родилась 18 марта 1730 года в семье сподвижника Императора Петра I графа А.И.Румянцева и приходилась сестрой фельдмаршалу графу П.А.Румянцеву-Задунайскому. В 1752 году она была помолвлена с полковником русской службы Францем Иосифом из графского рода Вальдштейнов, а в 1755 году вступила с ним в брак, но через три года овдовела. Второй раз Дарья Александровна вышла замуж за князя Юрия Никитича Трубецкого. Дарья Александровна в молодости отличалась живостью и веселостью характера, но с годами стала богомольна. Она жила в Петербурге в доме купца О.Д.Белянкина, в приходе Успенской церкви на Сенной, делала много добра и отличалась искренним и примерным благочестием. Граф С. Д. Шереметев писал о ней: «Княгиня Трубецкая, правнучка боярина Артамона Матвеева, была женщина крепкого русского закала. Она была в тайном постриге, о чем узнали только после ее смерти, когда нашли на ней вериги, а прибывшая монахини стали поминать ее сестрою. Будучи посхимлена, она, однако, не жила в монастыре, но в комнате ее иконы были развешаны до потолка». Последние годы жизни она никогда не спала в кровати, вследствие болезненного состояния. Погребена в Александро-Невской лавре в Петербурге.

Сегодня мы также вспоминаем княгиню Дарью Александровну Трубецкую (урожденную графиню Румянцеву), скончавшуюся в 1817 году. Она родилась 18 марта 1730 года в семье сподвижника Императора Петра I графа А.И.Румянцева и приходилась сестрой фельдмаршалу графу П.А.Румянцеву-Задунайскому. В 1752 году она была помолвлена с полковником русской службы Францем Иосифом из графского рода Вальдштейнов, а в 1755 году вступила с ним в брак, но через три года овдовела. Второй раз Дарья Александровна вышла замуж за князя Юрия Никитича Трубецкого. Дарья Александровна в молодости отличалась живостью и веселостью характера, но с годами стала богомольна. Она жила в Петербурге в доме купца О.Д.Белянкина, в приходе Успенской церкви на Сенной, делала много добра и отличалась искренним и примерным благочестием. Граф С. Д. Шереметев писал о ней: «Княгиня Трубецкая, правнучка боярина Артамона Матвеева, была женщина крепкого русского закала. Она была в тайном постриге, о чем узнали только после ее смерти, когда нашли на ней вериги, а прибывшая монахини стали поминать ее сестрою. Будучи посхимлена, она, однако, не жила в монастыре, но в комнате ее иконы были развешаны до потолка». Последние годы жизни она никогда не спала в кровати, вследствие болезненного состояния. Погребена в Александро-Невской лавре в Петербурге.Сегодня также день памяти писателя и поэта, академика, князя Сергея Александровича Ширинского-Шихматова (в иночестве Аникиты), скончавшегося в 1837 году. Он родился в 1783 г. в Смоленской губернии, был братом министра народного просвещения П.А.Ширинского-Шихматова. Получив образование в морском кадетском корпусе, в 1800 г. был произведен в офицеры. С 1804 г. князь трудился в морском корпусе на педагогическом поприще. По оценке современников, князь был человеком высокообразованным, глубоким знатоком славянского языка.

Начав печататься в 23 года, он уже в 26 лет стал членом Российской Академии наук. «Открыл» молодого поэта знаменитый адмирал А.С.Шишков, ставший на долгие годы почитателем и покровителем его таланта. Ширинский-Шихматов писал стихотворения религиозно-нравственного содержания. С самого дня открытия шишковской «Беседы любителей российского слова» князь принимал самое деятельное участие в ее трудах. За свои литературные труды он был награжден большой золотой медалью от Российской Академии наук и пенсией в 1500 р. по повелению Императора Александра I.

Но поэзия никогда не была основным делом жизни князя, со временем он все внимательней и серьезней изучал творения святых отцов Церкви и постигал таинственную красоту православного богослужения. Свое поэтическое творчество он почти целиком направил в русло духовной поэзии и создал в 1824 году обширную поэму «Ночь у Креста», в которой своим возвышенно-усложненным, метафоричным стихом излагал евангельские события. Государь Александр I повелел скупить все экземпляры этого сочинения и разослать их по духовным училищам и семинариям России.

В 1827 г. выйдя в отставку в чине капитана, Ширинский-Шихматов через два года поступил в братство Новгородского Юрьева монастыря и в 1830 г. был пострижен в монашество с именем Аникита и рукоположен в иеромонаха. Его наставником стал широко известный своей ревностью и твердыми православно-монархическими взглядами архимандрит Фотий (Спасский). В 1836 г. о.Аникита был назначен начальником русской духовной миссии в Афинах. В 1837 г. он вышел на покой и намеревался отправиться на Афон достраивать строившийся на его средства храм, но по дороге скончался. Погребен на Афоне в выстроенном им скиту св. Митрофана.

Среди наиболее известных поэтических трудов князя-инока – «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» (1807), «Песнь российскому слову» (1809); «Песнь сотворившему все» (1817) и «Иисус в Ветхом и Новом Заветах, или Ночь у креста» (1824).

В этот день 1882 года скончалась Александра Осиповна Смирнова-Россет – фрейлина двора, мемуаристка, знакомая, друг и собеседник А.С.Пушкина, В.А.Жуковского, Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова. Она родилась 6 марта 1809 года в Одессе в семье офицера Русской армии. По окончании Екатерининского института стала фрейлиной вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны, после её смерти в 1828 году — Императрицы Александры Фёдоровны. Привлекательная, умная, одна из любимых фрейлин Императрицы, «на короткой ноге» с Николаем Павловичем и его братом Великим князем Михаилом, Россет тем не менее не ограничивала интересы придворной жизнью. Она дружила с дочерью Карамзина Софьей Николаевной и посещала салон её мачехи Е.А.Карамзиной — центр петербургской культурной жизни в 20-40-х годах XIX века. Круг поклонников и друзей Александры Осиповны составляли знаменитые писатели и поэты. Незаурядная, много и серьёзно читающая, хорошо знающая русский язык и в то же время молодая красавица, остроумная и простая в общении, привлекала талантливых и известных людей. В 1832 года Александра Осиповна вышла замуж за Николая Михайловича Смирнова, чиновника Министерства иностранных дел. Умерла Александра Осиповна в Париже, согласно завещанию похоронена в Москве.

В этот день 1882 года скончалась Александра Осиповна Смирнова-Россет – фрейлина двора, мемуаристка, знакомая, друг и собеседник А.С.Пушкина, В.А.Жуковского, Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова. Она родилась 6 марта 1809 года в Одессе в семье офицера Русской армии. По окончании Екатерининского института стала фрейлиной вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны, после её смерти в 1828 году — Императрицы Александры Фёдоровны. Привлекательная, умная, одна из любимых фрейлин Императрицы, «на короткой ноге» с Николаем Павловичем и его братом Великим князем Михаилом, Россет тем не менее не ограничивала интересы придворной жизнью. Она дружила с дочерью Карамзина Софьей Николаевной и посещала салон её мачехи Е.А.Карамзиной — центр петербургской культурной жизни в 20-40-х годах XIX века. Круг поклонников и друзей Александры Осиповны составляли знаменитые писатели и поэты. Незаурядная, много и серьёзно читающая, хорошо знающая русский язык и в то же время молодая красавица, остроумная и простая в общении, привлекала талантливых и известных людей. В 1832 года Александра Осиповна вышла замуж за Николая Михайловича Смирнова, чиновника Министерства иностранных дел. Умерла Александра Осиповна в Париже, согласно завещанию похоронена в Москве. В этот день 1923 года скончался видный государственный деятель царской России Павел Григорьевич Курлов. Он родился в дворянской семье. В 1879 году окончил Николаевское кавалерийское училище. Служил в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку, в Таурогенской, Бакинской, Петербургской бригадах пограничной стражи. В 1888 году Курлов окончил Военно-юридическую академию, служил в прокурорском надзоре. С 1890 г. находился в ведомстве Министерства юстиции (товарищ прокурора Костромского, Тверского, Владимирского, Московского окружных судов). В 1891 уволен с военной службы. С 1899 прокурор при Вологодском окружном суде, с 1900 товарищ прокурора Московской судебной палаты. С 1903 г. Курлов занимал пост курского вице-губернатора. С 1905 года – минский губернатор. Губернаторство его пришлось на время революции 1905 года. Курлов подавлял революционные выступления, на его жизнь было совершено несколько покушений.

В этот день 1923 года скончался видный государственный деятель царской России Павел Григорьевич Курлов. Он родился в дворянской семье. В 1879 году окончил Николаевское кавалерийское училище. Служил в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку, в Таурогенской, Бакинской, Петербургской бригадах пограничной стражи. В 1888 году Курлов окончил Военно-юридическую академию, служил в прокурорском надзоре. С 1890 г. находился в ведомстве Министерства юстиции (товарищ прокурора Костромского, Тверского, Владимирского, Московского окружных судов). В 1891 уволен с военной службы. С 1899 прокурор при Вологодском окружном суде, с 1900 товарищ прокурора Московской судебной палаты. С 1903 г. Курлов занимал пост курского вице-губернатора. С 1905 года – минский губернатор. Губернаторство его пришлось на время революции 1905 года. Курлов подавлял революционные выступления, на его жизнь было совершено несколько покушений.С 1906 г. член Совета министра внутренних дел. В апреле-августе 1907 года — и. о. вице-директора департамента полиции. С 1907 года — начальник Главного тюремного управления министерства юстиции. С 1909 года — товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией, командир отдельного корпуса жандармов. Генерал-лейтенант. После убийства П.А.Столыпина в 1911 году был уволен в отставку. В годы Первой мировой войны Курлов состоял при главном начальнике снабжения Северо-Западного фронта, затем помощник главного начальника Двинского военного округа по гражданской части. В 1916 г. в течение двух месяцев находился на должности товарища министра внутренних дел.

После Февральской генерал Курлов революции был арестован Временным правительством. Несколько месяцев провел в заключении в Петропавловской крепости, затем в Выборгской одиночной тюрьме. Допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией. Был переведен по состоянию здоровья под домашний арест в августе 1917 года. В августе 1918 года выехал за границу, спасаясь от красного террора. В эмиграции принимал участие в деятельности монархических организаций. Автор воспоминаний «Гибель императорской России». Похоронен в Берлине на кладбище Тегель.

В этот день мы также вспоминаем Героя Советского Союза, сержанта Михаила Алексеевича Егорова (1923-1975), водрузившего вместе с Мелитоном Кантария Знамя Победы над рейхстагом; ученого в области строительной механики и теории металлоконструкций, академик АН СССР, четырежды лауреата Государственной премии СССР Николая Прокофьевича Мельникова (1908-1982); летчика-штурмовика, полковника, Героя Советского Союза Ивана Васильевича Морозова (1922-2010).

В этот день 1909 года скончался дипломат и юрист, специалист по международному праву Федор Федорович Мартенс (лютеранин) (1845-1909).

_1.jpg)