Сегодня исполняется 110 лет со дня кончины генерал-фельдмаршала, героя Русско-турецкой войны Иосифа Владимировича Гурко. Он происходил из известного белорусского рода, основателем которого был Гурко (Гурий) Олехрович Ромейко, наместник смоленский в воеводстве Витебском (1539 г). Будущий полководец родился в 1828 г., учился в пажеском корпусе. Служа в лейб-гвардии гусарском Его Величества полку, сразу заявил себя как выдающийся кавалерийский офицер. Перед началом Русско-турецкой войны 1877 г. он командовал 2-й гвардейской кавалерийской дивизией.

Сегодня исполняется 110 лет со дня кончины генерал-фельдмаршала, героя Русско-турецкой войны Иосифа Владимировича Гурко. Он происходил из известного белорусского рода, основателем которого был Гурко (Гурий) Олехрович Ромейко, наместник смоленский в воеводстве Витебском (1539 г). Будущий полководец родился в 1828 г., учился в пажеском корпусе. Служа в лейб-гвардии гусарском Его Величества полку, сразу заявил себя как выдающийся кавалерийский офицер. Перед началом Русско-турецкой войны 1877 г. он командовал 2-й гвардейской кавалерийской дивизией.В годы войны звезда И.В.Гурко взошла во всей славе. Когда русские войска переправились через Дунай у Систова, Гурко с передовым отрядом отличился при захвате проходов через Балканы, одержав над турками ряд побед, закончившихся взятием Казанлыка и Шипки. В период борьбы за Плевну Гурко, во главе войск гвардии и кавалерии, разбил турок под Горным Дубняком и Телишем, затем занял Энтрополь и Орханье. После падения Плевны, командуя 70-тысячным отрядом, в декабре 1877 г., несмотря на страшную стужу, Гурко совершил зимний переход через Балканы, считавшиеся в это время неприступными. Генерал лично руководил движением артиллерии по обледенелым горным тропам, подбадривал солдат, ночуя, как и они, под открытым небом и питаясь сухарями. Перейдя через Балканский хребет, взял Филиппополь и занял Адрианополь, открыв путь к Царьграду.

По окончании войны И.В.Гурко был назначен помощником главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, а с 7 апреля 1879 г. по 14 февраля 1880 г. занимал должность Санкт-петербургского временного генерал-губернатора. В январе 1882 г. он назначен был временным Одесским генерал-губернатором и командующим войсками Одесского военного округа, в июле 1883 г. - генерал-губернатором Привислинского края и командующим войсками Варшавского военного округа, в 1884 г. - членом Государственного Совета. В принципах обучения войск Гурко был последователем суворовской школы.

Принимая в декабре 1894 г. отставку Иосифа Владимировича, Государь Император Николай II за долгую и добросовестную службу наградил его чином генерал-фельдмаршала. Последние годы жизни он провел в своем имении. Скончался Гурко 15 января 1901 г. в селе Сахарове Тверской губернии.

Сегодня мы также вспоминаем члена Государственного Совета, генерала от кавалерии графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, отошедшего ко Господу в 1916 году. Он родился 27 мая 1837 г. С 1881 г. был начальником охраны Императора Александра III; с 1882 г. – министром Императорского Двора и уделов. Один из основателей «Священной дружины». В 1901 г. граф был назначен наместником на Кавказе, где отличился как усмиритель восстаний в революционный период 1905 - 1906 гг. В 1905-1915 гг. Воронцов-Дашков был Главнокомандующим войсками Кавказского военного округа.

Сегодня мы также вспоминаем члена Государственного Совета, генерала от кавалерии графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, отошедшего ко Господу в 1916 году. Он родился 27 мая 1837 г. С 1881 г. был начальником охраны Императора Александра III; с 1882 г. – министром Императорского Двора и уделов. Один из основателей «Священной дружины». В 1901 г. граф был назначен наместником на Кавказе, где отличился как усмиритель восстаний в революционный период 1905 - 1906 гг. В 1905-1915 гг. Воронцов-Дашков был Главнокомандующим войсками Кавказского военного округа. Графу также принадлежит крупный вклад в развитие русской экономики. Он выступил с инициативой законопроекта по землеустройству государственных крестьян (1909), в котором предусматривалось предоставление в частную собственность отводимых крестьянам наделов; намечал широкую программу реформ на Кавказе (развитие промышленного предпринимательства и железнодорожного строительства, введение земского самоуправления, создание высших учебных заведений и т.д.).

В этот день в 1996 году скончался поэт Иосиф Александрович Бродский. Он родился 24 мая 1940 г. в Ленинграде. Детство его пришлось на блокадные годы. Писать стихи начал в 16 лет. К 1963 г. уже был хорошо известен как поэт в неофициальных литературных кругах. Официальная литература его отвергала, не давая возможности опубликоваться. В 1963 г. Бродский был арестован и приговорен к пяти годам ссылки с обязательным привлечением к труду. В 1965 г. был досрочно освобожден благодаря заступничеству Ахматовой, Маршака, Шостаковича и других деятелей культуры. Однако ни один журнал и ни одно издательство не осмелились опубликовать стихи Бродского. В 1972 г. поэт был вынужден уехать в США, где получил признание и условия для литературной работы. Преподавал русскую литературу в университетах и колледжах, писал стихи на русском и прозу на английском. На Западе, в основном в США, вышло восемь стихотворных книг на русском языке. В 1987 г. получил Нобелевскую премию. Похоронен в Венеции.

Сегодня также день памяти композитора Валерия Александровича Гаврилина, скончавшегося в 1999 году. Он родился 17 августа 1939 г. в Вологодской области. Окончил фольклорное отделение Ленинградской консерватории. В 1965 г. Гаврилин стал членом Союза композиторов. В 1985 г. ему присвоено звание Народного артиста РСФСР и присуждена Государственная премия СССР за хоровую симфонию-действо «Перезвоны» (памяти В.М.Шукшина). Гаврилин - автор произведений для хора и оркестра, романсов и песен, музыки для детей, балета «Анюта». Для творчества композитора характерны русская напевность и лиризм. Похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках.

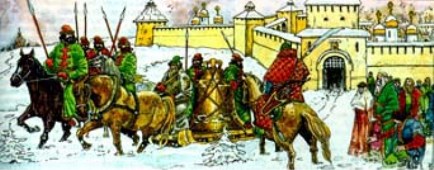

Москву" title="Вечевой новгородский колокол увозят в Москву" width="434" height="170" align="left" />Сегодня мы отмечаем годовщину присоединения Новгорода к Московскому государству. Новгородская земля всегда была в особо благоприятных условиях сравнительно с другими русскими землями: она почти не страдала от княжеских усобиц и не знала половцев и татар, вела богатейшую торговлю и обладала обширными владениями на северо-востоке Руси. Однако новгородцы заметно выродились к концу XV в.: уважение к княжеской власти пало, нажива и властолюбие возобладали над духовно-нравственным началом, а вся новгородская «демократия» заключалась в том, что местная денежная знать полностью владела народным собранием - вече - путем подкупа «худых мужиков вечников». Положение крестьян было одним из самых тяжелых, и как отмечает летописец, не было тогда в Новгороде правды и правого суда, был по всей области раздор, крик и вопль. Ко всему этому, через еврея Схарию, в Новгороде приблизительно с 1470 г. стала распространяться ересь жидовствующих, а значительная часть местных бояр подумывала о переходе под покровительство Литвы. Зная об этом, Великий Князь Иоанн III неоднократно увещевал Новгород: «Не отступай, моя отчина, от Православия; изгоните новгородцы, из сердца худую мысль, не приставайте к латинству, исправьтесь и бейте мне челом; я буду вас жаловать и держать по старине». Но новгородцы не прислушались к Великому Князю и заключили договор о переходе Новгорода под покровительство польско-литовского государя Казимира.

Москву" title="Вечевой новгородский колокол увозят в Москву" width="434" height="170" align="left" />Сегодня мы отмечаем годовщину присоединения Новгорода к Московскому государству. Новгородская земля всегда была в особо благоприятных условиях сравнительно с другими русскими землями: она почти не страдала от княжеских усобиц и не знала половцев и татар, вела богатейшую торговлю и обладала обширными владениями на северо-востоке Руси. Однако новгородцы заметно выродились к концу XV в.: уважение к княжеской власти пало, нажива и властолюбие возобладали над духовно-нравственным началом, а вся новгородская «демократия» заключалась в том, что местная денежная знать полностью владела народным собранием - вече - путем подкупа «худых мужиков вечников». Положение крестьян было одним из самых тяжелых, и как отмечает летописец, не было тогда в Новгороде правды и правого суда, был по всей области раздор, крик и вопль. Ко всему этому, через еврея Схарию, в Новгороде приблизительно с 1470 г. стала распространяться ересь жидовствующих, а значительная часть местных бояр подумывала о переходе под покровительство Литвы. Зная об этом, Великий Князь Иоанн III неоднократно увещевал Новгород: «Не отступай, моя отчина, от Православия; изгоните новгородцы, из сердца худую мысль, не приставайте к латинству, исправьтесь и бейте мне челом; я буду вас жаловать и держать по старине». Но новгородцы не прислушались к Великому Князю и заключили договор о переходе Новгорода под покровительство польско-литовского государя Казимира.Узнав об этом, Иоанн III решил обнажить меч против изменников Русской земли и наказать новгородцев. «Великий Князь, - писал летописец, - пошел на них не как на христиан, а как на иноязычных и на отступников от Православия». И 15 января 1478 г. был положен конец новгородской вольнице, а сами новгородцы были приведены к присяге на верность Великому Князю Иоанну III Васильевичу.

В этот день в 1914 г. в Петербурге митрополит Владимир (Богоявленский) освятил главный придел верхней церкви Феодоровского собора в память 300-летия Царствования Династии Романовых. Торжество проходило в присутствии Государя Императора Николая II, Царевен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, а также других членов Императорской Фамилии и потомков тех, кто в 1613 г. подписал грамоту об избрании на престол первого Царя Династии Романовых Михаила Федоровича.

В этот день в 1914 г. в Петербурге митрополит Владимир (Богоявленский) освятил главный придел верхней церкви Феодоровского собора в память 300-летия Царствования Династии Романовых. Торжество проходило в присутствии Государя Императора Николая II, Царевен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, а также других членов Императорской Фамилии и потомков тех, кто в 1613 г. подписал грамоту об избрании на престол первого Царя Династии Романовых Михаила Федоровича.Феодоровский собор был построен по инициативе Союза Русского Народа (СРН), он замышлялся как монархический храм-памятник. Именно с такой инициативой в 1907 г. лидер СРН А.Н.Дубровин обратился к митрополиту Антонию (Вадковскому), который благословил начинание и получил одобрение Государя. В феврале 1908 г. съезд уполномоченных СРН принял постановление строить собор на добровольные пожертвования членов Союза, а Св. Синод благословил СРН проводить кружечный сбор на нужды строительства в день Покрова Богородицы во всех храмах Российской Империи.

В газете "Русское знамя" было опубликовано обращение Главного Совета СРН, в котором, в частности, говорилось: "Воспрянь же, Боголюбивая и Царелюбивая Русь, и устремись на подвиг Добрый, на дело построения знаменательного исторического храма во славу своей преданности Православию и Самодержавию. Готов Господь принять наши посильные пожертвования и готово у него для Царства Российского желанное обновление в духе Православия и Самодержавия. Приблизьтесь, возлюбленные, к Богу со своей щедрой готовностью, и приблизится Господь к вам со Своею благодатною помощью". Сбор пожертвований проходил весьма успешно, за короткое время было собрано ок. 500 тыс. руб. Августейшим покровителем строительного комитета был Великий князь Михаил Александрович. Храм был торжественно заложен 5 августа 1911 г. К сожалению, эта монархическая святыня до сих пор не возвращена Церкви и пребывает в полуразрушенном состоянии.