Михаил Михайлович Щербатов родился 22 июля 1733 г., получив первоначальное образование дома, с 1750 г. служил в лейб-гвардии Семеновском полку, но после манифеста Петра III 1762 г., дающего дворянам право не служить, вышел в отставку. На гражданской службе, куда он скоро поступил, Щербатов имел полную возможность хорошо ознакомиться с тогдашним положением России. В 1767 г. он, в качестве депутата от ярославского дворянства, участвовал в комиссии для составления нового уложения, где, в духе данного ему избирателями наказа, отстаивал интересы дворянства и всеми силами боролся с либерально-настроенным меньшинством.

Михаил Михайлович Щербатов родился 22 июля 1733 г., получив первоначальное образование дома, с 1750 г. служил в лейб-гвардии Семеновском полку, но после манифеста Петра III 1762 г., дающего дворянам право не служить, вышел в отставку. На гражданской службе, куда он скоро поступил, Щербатов имел полную возможность хорошо ознакомиться с тогдашним положением России. В 1767 г. он, в качестве депутата от ярославского дворянства, участвовал в комиссии для составления нового уложения, где, в духе данного ему избирателями наказа, отстаивал интересы дворянства и всеми силами боролся с либерально-настроенным меньшинством.Занимался князь Щербатов и русской историей. Получив от Императрицы Екатерины II доступ в патриаршую и типографическую библиотеки, где были собраны списки летописей, присланные по указу Петра Великого из разных монастырей, Щербатов взялся за составление истории. К 1774 г. были изданы первые 4 тома "Истории Российской от древнейших времен" (всего труд князя насчитывал 7 томов, хронологически доходивших до свержения Василия Шуйского), а также другие исторические работы князя. В 1778 г. Князь был назначен президентом камер-коллегии, а с 1779 г. - сенатором. До самой своей смерти Щербатов продолжал интересоваться политическими, философскими и экономическими вопросами, излагая свои взгляды в ряде статей. Как публицист, он прославился, главным образом, как убежденный защитник дворянства. Из его многочисленных статей - "Разговор о бессмертии души", "Рассмотрение о жизни человеческой", "О выгодах недостатка" и др., особый интерес представляет его утопия - "Путешествие в землю Офирскую господина С. извецкого дворянина", излагающая взгляд князя на идеальное общество. Скончался М.М.Щербатов 12 декабря 1790 г.

Также сегодня мы вспоминаем государственного деятеля, графа, генерал-адъютанта, члена Государственного совета Михаила Тариэловича Лорис-Меликова (1825-1888).

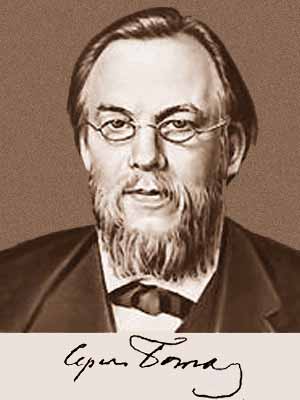

Также сегодня мы вспоминаем государственного деятеля, графа, генерал-адъютанта, члена Государственного совета Михаила Тариэловича Лорис-Меликова (1825-1888).  Также сегодня мы вспоминаем знаменитого врача-терапевта Сергея Петровича Боткина (1832-1889).

Также сегодня мы вспоминаем знаменитого врача-терапевта Сергея Петровича Боткина (1832-1889).После отречения Государя революционным правительством был отрешен от должности начальника дивизии. В эмиграции жил и работал в Париже, сотрудничал с видными исследователями иудейства и масонства, группировавшимися вокруг газеты "Либр пароль" и издательства "Долой зло!". В 1924 г. Нечволодов выпустил на французском языке книгу "Николай II и евреи. Очерк о русской революции и ее связях со всемирной деятельностью современного иудаизма", в которой исследовались Сионские протоколы. В середине 1930-х гг. являлся негласным экспертом со стороны защиты на Бернском процессе по делу о Сионских протоколах. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа.

Завтра мы вспоминаем русского музыканта В.В.Андреева (1861-1918).

Завтра мы вспоминаем русского музыканта В.В.Андреева (1861-1918). Первые выступления Андреева в С.-Петербурге состоялись в том же 1886 г. и имели большой общественный резонанс, способствовавший росту популярности инструмента. А уже на следующий год Андреев демонстрировал свое мастерство в присутствии Императора Александра III, который взял музыканта под свое покровительство. В 1888 г. состоялось триумфальное выступление Кружка балалаечников, которым руководил Андреев, ставшее днем рождения оркестра русских народных инструментов. После концертов в Русском павильоне на Всемирной выставке в Париже о деятельности Андреева стали говорить как о художественном явлении в русской музыкальной культуре. Андреев подчеркивал, что "Великорусский оркестр является единственным национальным художественным созданием, ничего не позаимствовавшим с Запада…, [он] представляет собой исключение, как дело, выросшее на русской почве, созданное русским народом и опирающегося на музыкальные инструменты русского народа".

Получив мировую известность, с 1891 г. по приглашению князя М.С.Путятина Андреев приступает к обучению нижних чинов гвардейских частей Петербургского гарнизона, надеясь, что балалайка будет занесена через отслуживших свои сроки солдат, в народ. После юбилейного концерта, который состоялся в 1898 г. в зале Дворянского собрания, Андрееву был пожалован орден Св. Станислава 3-ей степени и пожизненная пенсия "за труды и заслуги по усовершенствованию древнерусских инструментов". Император Николай II Александрович, во время одного из концертов оркестра собственноручно подаривший Андрееву золотой портсигар, усыпанный бриллиантами, в марте 1914 присвоил Великорусскому оркестру звание "Императорский Великорусский оркестр", а Андрееву - звание "Солист Его Императорского Величества".

По своим политическим взглядам Андреев являлся русским националистом. Одним из первых он стал членом Русского Собрания, но позже отошел от него, став членом Всероссийского Национального Клуба. Как вспоминал один из современников музыканта (писатель Л.Ленч) "Андреев был влюблен в Россию, в русский народ, в русское искусство. <…> Но Андреев не был квасным патриотом и надутым поклонником стиля "рюс". Его "русский дух" был органичным и естественным выражением его влюбленности в Россию". Скончался В.В.Андреев в 1918 году.