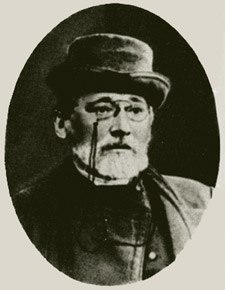

«Столетие Леонтьева» (т. е. «русский XX век») – так называлась одна из юбилейных публикаций 1991 г., посвященных памяти выдающегося русского мыслителя Константина Николаевича Леонтьева, поставившего перед собой на первый взгляд невыполнимую задачу: заглянуть в будущее – России и мира. Это «будущее» (которое для нас – все еще не осмысленное прошлое, неподъемным грузом мешающее жить сегодня и застилающее наш собственный взгляд вперед – в наше будущее) было предсказано им со столь неправдоподобной точностью, что цитаты-доказательства могут показаться «подложными»:

«Столетие Леонтьева» (т. е. «русский XX век») – так называлась одна из юбилейных публикаций 1991 г., посвященных памяти выдающегося русского мыслителя Константина Николаевича Леонтьева, поставившего перед собой на первый взгляд невыполнимую задачу: заглянуть в будущее – России и мира. Это «будущее» (которое для нас – все еще не осмысленное прошлое, неподъемным грузом мешающее жить сегодня и застилающее наш собственный взгляд вперед – в наше будущее) было предсказано им со столь неправдоподобной точностью, что цитаты-доказательства могут показаться «подложными»:

«Вообразим себе, что лет через 50 каких-нибудь весь Запад сольется (мало-помалу утомленный новыми европейскими войнами) в одну либеральную и нигилистическую республику наподобие нынешней Франции <...>. Положим, что и эта форма солидной будущности не может иметь, но так как всякое, хотя бы и преходящее, но резкое направление человеческих обществ находит себе непременно гениальных вождей, – то и эта обще-федеративная республика лет на 20–25 может быть ужасна в порыве своем. Если к тому времени славяне, только отсталые от общего разрушения, но не глубоко по духу обособленные, со своей стороны, не захотят (по некоторой благой отсталости) сами слиться с этой Европой, а будут только или конституционным царством, или даже и без конституции, только, как при Александре II, монархией, самодержавной в центре и равноправной, однообразно-либеральной в общем строе, то республиканская все-Европа придет в Петербург ли, в Киев ли, в Царьград ли и скажет: «Отрекитесь от вашей династии, или не оставим камня на камне и опустошим всю страну». И тогда наши Романовы, при своей исторической гуманности и честности, – откажутся сами, быть может, от власти, чтобы спасти народ и страну от крови и опустошения, и мы сольемся с прелестной утилитарной республикой Запада» (из письма к О.И.Фуделю от 6–23 июля 1888 г.).

«Повиновение русскому человеку (мы говорим человеку русскому вообще, а не одному простолюдину), в случае конституционной реформы, перестало бы нравиться, как нравится еще оно ему теперь. При конституции и нигилистам гораздо легче было бы вести свою проповедь среди молодых земледельцев, мещан и фабричных; а людям порядка и преданий труднее было бы им противодействовать. Воспитывать наш народ в легальности очень долгая песня; великие события не ждут окончания этого векового курса!» («Записка о необходимости новой большой газеты в С.-Петербурге» (1881) // Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М.: «Республика», 1996. С. 392).

«Вообразим себе на минуту, что в <18>81 году торжество нигилистов в России было бы полное. В России республика; члены дома Романовых частию погибли, частию в изгнании. Монастыри закрыты; школы «секуляризованы»; некоторые церкви приходские, так и быть, пока еще оставлены для глупых людей Чернышевский президентом; Желябов, Шевич, Кропоткин министрами...» («Культурный идеал и племенная политика» (1890) // Там же. С. 618).

«Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен рядом различных сочетаний с другими началами привести постепенно, с одной стороны, к меньшей подвижности капитала и собственности, с другой – к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и принудительным корпоративным группам, законами резко очерченным; вероятно, даже к новым формам личного рабства или закрепощения («Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» (2-я пол. 1880-х гг.) // Там же. С. 423).

«И для исполнения особого и великого религиозного призвания Россия должна все-таки значительно разниться от Запада и государственно-бытовым строем своим. Иначе она не главой религиозной станет над ним, а простодушно и по-хамски срастется с ним ягодицами демократического прогресса (родятся такие уроды – ягодицами срослись)» (письмо к свящ. Иосифу Фуделю от 19 января – 1 февраля 1891 г.).

Подобная зоркость может быть объяснена не столько даже особым даром предвидения, сколько, думается, тем ускользнувшим от исследователей леонтьевского наследия обстоятельством, что мировоззрение его системно (хотя, конечно, не есть система) и – внутри себя – продуманно и логично до такой степени, что это позволяет «расчислить» («вообразить») все возможные варианты глобальных культурно-исторических процессов (самым трудным и мучительным оказалось определить степень вероятности или, как Леонтьев однажды выразился, «сбыточности» этих вариантов).

Леонтьевское мировоззрение – это хитросплетенный и весьма сложный синтез культурологии, государствознания, политологического анализа, историософской «мечты», которые все – как к своему увенчанию или концентру этих «окружностей» – устремлены к тому, что придется назвать эсхатологической футурологией: все сценарии будущего рассматриваются здесь в виду конца истории.

Утверждая (вслед за Данилевским), что история есть «смена культурно-исторических типов», и предположив (под влиянием статьи Вл.С.Соловьева «Россия и Европа»), что после романо-германской культуры (вступившей со второй половины XIX века на путь «вторичного упростительного смешения») новых типов не будет, Леонтьев рисует такую, изумляющую прежде всего своими подробностями, картину всемирного «предсмертного смешения»:

«Однородное буржуазное человечество, <...> дошедшее путем всеобщей, всемирной однородной цивилизации до такого же однообразия, в котором находятся дикие племена, – такое человечество или задохнется от рациональной тоски и начнет принимать искусственные меры к вымиранию (напр.<имер>, могут только приучить всех женщин перед совокуплением впрыскивать известные жидкости, и они все перестанут рожать <...>); или начнутся последние междоусобия, предсказанные Евангелием (я лично в это верю); или от неосторожного и смелого обращения с химией и физикой люди, увлеченные оргией изобретений и открытий, сделают наконец такую исполинскую физическую ошибку, что и «воздух как свиток совьется», и «сами они начнут гибнуть тысячами»« (письмо к К.А.Губастову от 15 марта 1889 г.).

Хотя все – закономерно и неотвратимо – движется к буржуазно-утилитарной мировой республике, этот «эгалитарно-либеральный процесс», который Леонтьев везде именует специальным термином «революция» (в каких бы формах – насильственных или самых мирных и повседневных – он ни протекал), можно замедлить, задержать, в чем и усматривается главная задача «христианской политики». Поэтому для Леонтьева все, что препятствует этой всемирной революции, – благо: не только святоотеческое Православие и самодержавная Монархия (т. е. собственно, то, что скрывается за словом «византизм»), но и – крепкий сословный строй, крестьянская община, соединение Церквей, мистические секты (понуждающие Русскую, «синодальную» Церковь к активному им противодействию) или же «охранительный социализм».

И напротив, ослабление и истощение этих сдерживающих, «задерживающих» начал, торжество «принципов 89 года XVIII столетия» – это, по мысли Леонтьева, явные и непреложные культурно-исторические знамения «кончины века сего», симптомы все быстрее приближающихся «последних событий» (Вл.С.Соловьев).

Парадоксальность леонтьевской позиции заключается в том, что он, по своей натуре страстный боец, является не участником совершающейся у него на глазах (и понятной одному лишь ему) всемирной – но прежде всего русской – трагедии, а, по мере сил, беспристрастным (т. е. стремящимся не впасть в самообман, не выдать страстно желаемое... пусть даже за возможное) ее аналитиком; тем не менее, он не столько свидетель, сколько врач, освидетельствующий несомненно больной и старый уже культурно-государственный организм России.

Тем неожиданней голос светлой надежды, звучащий в одной из самых мрачных его работ, предсмертной статье (а по сути – духовном завещании) «Над могилой Пазухина» (1891): «Истинно мировое есть прежде всего свое собственное, для себя созданное, для себя утвержденное, для себя ревниво хранимое и развиваемое, а когда чаша народного творчества или хранения переполнится тем именно особым напитком, которого нет у других народов и которого они ищут и жаждут, тогда кто удержит этот драгоценный напиток в краях национального сосуда?! Он польется сам через эти края национализма, и все чужие люди будут утолять им жажду свою».

Григорий Кремнев, историк, исследователь творчества К.Н.Леонтьева