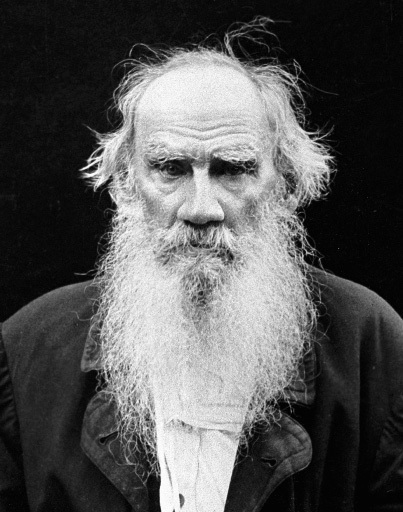

Церковь к анафематствованию прибегала в истории достаточно редко. И отлучение Льва Николаевича Толстого - это, скорее, исключительный факт. Это анафематствование требует осмысления в историческом и духовном контексте. О Толстом лучше всего сказал старец Амвросий Оптинский. Как известно, писатель был в Оптиной Пустыни шесть раз, причем, в разные периоды своей жизни. Обитель прошла через его развитие, через его духовную жизнь как особая тема. Толстой, безусловно, внутренне себя соизмерял с Оптиной Пустынью. Не случайно то, что он, став писателем, приезжал туда как литератор. Когда он решил стать учителем общества и написал свои идеологические произведения «В чем моя вера?», «Исповедь», «Перевод четырех Евангелий», он также приезжал в Оптину с этим «переводом» к старцу Амвросию. И последний его путь из Ясной поляны сто лет назад тоже был направлен в Оптину Пустынь. Так что это некий фокус духовных исканий Толстого.

Церковь к анафематствованию прибегала в истории достаточно редко. И отлучение Льва Николаевича Толстого - это, скорее, исключительный факт. Это анафематствование требует осмысления в историческом и духовном контексте. О Толстом лучше всего сказал старец Амвросий Оптинский. Как известно, писатель был в Оптиной Пустыни шесть раз, причем, в разные периоды своей жизни. Обитель прошла через его развитие, через его духовную жизнь как особая тема. Толстой, безусловно, внутренне себя соизмерял с Оптиной Пустынью. Не случайно то, что он, став писателем, приезжал туда как литератор. Когда он решил стать учителем общества и написал свои идеологические произведения «В чем моя вера?», «Исповедь», «Перевод четырех Евангелий», он также приезжал в Оптину с этим «переводом» к старцу Амвросию. И последний его путь из Ясной поляны сто лет назад тоже был направлен в Оптину Пустынь. Так что это некий фокус духовных исканий Толстого.После того, как Толстой приехал со своими «вероучительными» сочинениями, старец Амвросий, побеседовав с ним, сказал всего лишь одну фразу: «Это гордыня». Этот диагноз вместил в себя сущность этого человека. Чтобы понять и оценить этот отзыв старца, имеет смысл вспомнить его же отзыв о Достоевском, причем тоже односложный. После беседы с Федором Михайловичем Достоевским в 1878 году, который приехал после личной трагедии, после смерти трехлетнего сына Алеши, обдумывая грандиозный замысел «Братьев Карамазовых», старец сказал: «Это кающийся». Если поставить эти два отзыва рядом, то мы увидим, что великий русский старец, имевший дар прозорливости, обозначил Толстого и Достоевского как два противоположных полюса. Покаяние - это противоположность гордыне, это проявление смирения, а гордыня как раз и есть отсутствие покаяния. Толстой в этом смысле является представителем класса интеллигенции, того слоя, который возник во времена Императора Петра I, прошел через просвещение, масонство, декабризм, народничество, вступая в спор с Православием, с верой своего народа, противопоставляя себя народу, претендуя на роль учителя народа.

Толстой же не только спорил с Православием, а предпринял попытку создать новую религию для интеллигенции. В этом смысле он настоящий духовный бунтарь и революционер. Не случайно его так почитал другой революционер-практик, который назвал его «Зеркалом русской революции». Это не случайная фраза, это очень серьезная и глубокая оценка. Несмотря на то, что, конечно, Толстой никогда не стал бы членом РСДРП, тем не менее, глава этой партии назвал его «зеркалом революции», признавая духовно своим. Толстой - религиозный революционер. Предлагаемая им революция в Церкви создавала почву для политической революции. Лев Николаевич себя сделал центром культа, своё понимание Евангелия абсолютизировал. В этом смысле он поставил себя вне рамок Церкви, а значит, он сам себя анафематствовал и отлучил от Церкви. Это вещь достаточно очевидная. С другой стороны, Толстой как русский человек, воспитанный в православной традиции, не мог порвать с Православием раз и навсегда и «отряхнуть прах со своих ног». Безусловно, его искания все равно проходили в некоем поле Православия. И его тяготение к Оптиной Пустыни весьма в этом смысле знаменательно.

Также встает вопрос об отношении Церкви к Толстому. Использовала ли Церковь все возможности, чтобы вернуть его в своё лоно? Использовала ли она все возможности вступить в диалог с ним, в открытый диспут? Нам, к сожалению, приходится констатировать, что Церковь не сделала всё возможное. Во-первых, когда появились первые толстовские книги с изложением его нового вероучения, то по горячим следам сразу не было предпринято вообще никаких действий. Богословы московские, петербургские, казанские не удосужились разобрать его учение, достойно ответить. Чуть позже Толстому ответил протоиерей Иван Ильич Сергиев, но это были проповеди, статьи. Никто даже не углублялся в богословскую суть толстовства, чтобы разоблачить и рассеять эту псевдорелигию. И для интеллигенции эти ответы не были интересны и авторитетны. Богословская мысль России достаточно вяло отреагировала на это явление, не было никаких обсуждений. В итоге, сочинения Толстого вышли в 1870-е и начале 1880-х годов, а отлучение произошло только в 1901 году. Получается, что 20 лет отсутствовала какая-либо серьезная реакция, а потом последовало административное решение Синода об анафеме. Это, конечно, сыграло против Церкви, потому что решение не было подкреплено богословски и было принято с большим опозданием. Нужно было либо сразу так реагировать, либо объяснять, почему автор был анафематствован спустя 20 лет после появления его книг. Но в диалог с Толстым никто из архиереев и богословов не вступил. К нему, уже умирающему, посылали старца Варсонофия в Астафьево, но эта встреча была уже нереальна, и она не состоялась.

В целом надо сказать, что иерархия и духовенство к учению, идеям, исканиям Толстого отнеслись равнодушно, они предпочли их не замечать, а потом неожиданно приняли решение об отлучении. Анафема носит ещё и педагогическую цель, с одной стороны, - вразумить человека, призвать к покаянию, с другой стороны, - оградить чад церковных от его влияния. В итоге ни то, ни другое достигнуто не было. Толстой не покаялся, а интеллигенция увидела в этом решении гонения на писателя, что ещё больше сплотило и утвердило её в заблуждении.

По отношению к анафеме мы видим два противоположных мнения. С одной стороны, светские люди драматизируют это событие, считают, что Толстой был обижен, подвергся гонениям, но ведь к нему не было применено никаких репрессий, он жил в Ясной Поляне, не были ущемлены его политические права, влияние его не уменьшилось. Он не пострадал ни физически, ни материально, а морально, так он сам сказал, что этот факт он проигнорировал, т.е. это не доставило ему какого-либо страдания. С другой стороны, мы понимаем, что даже анафема не лишает человека факта крещения, этого никто не может отменить. Он остается заблудшим чадом Церкви. Мы канонически не можем молиться об отлученном, но не можем сказать, что он перестал быть крещенным после объявления анафемы. Это и дает основание для тех, кто желает, келейно помолиться о нём. Мы же, безусловно, не можем молиться о нем в Церкви, можно только сожалеть о том, что с ним произошло.

По отношению к анафеме мы видим два противоположных мнения. С одной стороны, светские люди драматизируют это событие, считают, что Толстой был обижен, подвергся гонениям, но ведь к нему не было применено никаких репрессий, он жил в Ясной Поляне, не были ущемлены его политические права, влияние его не уменьшилось. Он не пострадал ни физически, ни материально, а морально, так он сам сказал, что этот факт он проигнорировал, т.е. это не доставило ему какого-либо страдания. С другой стороны, мы понимаем, что даже анафема не лишает человека факта крещения, этого никто не может отменить. Он остается заблудшим чадом Церкви. Мы канонически не можем молиться об отлученном, но не можем сказать, что он перестал быть крещенным после объявления анафемы. Это и дает основание для тех, кто желает, келейно помолиться о нём. Мы же, безусловно, не можем молиться о нем в Церкви, можно только сожалеть о том, что с ним произошло.Я думаю, что путь Толстого всё-таки мог быть иным. Сам он, хотя и бунтовал против Церкви, но внутренне живя в России, не мог преодолеть свою причастность к Православию, своего православного первородства. И то, что он ночью ушел из Ясной Поляны в путь на Оптину Пустынь, говорит об очень многом. Мы знаем, что он пришел к старцу Иосифу, к той келье, где он некогда встречался со старцем Амвросием, именно там он, видимо, хотел разрешить свои последние вопросы. Есть свидетельства, что он достаточно долго стоял на пороге хибарки старца Иосифа, но потом ушел, так и не найдя в себе сил переступить этот порог. Вероятно, надо было помочь ему в этом.

Я недавно служил панихиду по Ф.М.Достоевскому в квартире писателя, это происходит уже более 20 лет, и, почему-то, там я подумал о Толстом, что я никогда не смогу совершить панихиду по Льву Николаевичу. В этот момент я ощутил всю трагедию писателя, мне стало жалко этого человека, что невозможно о нем соборно помолиться, что Церковь в то время не использовала все возможности для его вразумления. Может быть, он ждал этого и откликнулся бы. Ведь в Ясную Поляну ездили все кто угодно, писатели, поэты, художники, но официальные представители Церкви, насколько я знаю, там не бывали. Бывал ли у него местный архиерей или хотя бы батюшка из соседнего прихода, настоятель ближайшего монастыря?

В этой анафеме, по сути, мы тоже виноваты. Виноваты в том, что оттолкнули Толстого, не став с ним разбираться. Фактически Церковь поступила в соответствии с канонами, но известно, что ведь не Церковь для канонов существует, а каноны для Церкви. Что есть главный канон - канон любви. Может, если бы Толстой увидел этот канон, то его душа бы умилилась и покаялась? А в итоге Толстой попал в очень невеселую компанию. У нас за всю историю Церкви анафематствовано совсем немного людей - Разин, Пугачев, Ленин, Мазепа, Денисенко и Толстой. Может, если бы Толстой знал это, то сам бы не захотел в такой компании пребывать. Но, тем не менее, он пополнил этот список отлученных от Церкви людей.

По-человечески мне его жалко. Но анафематствование не преследует цели погубить душу человека. Это скорее последнее предупреждение, последний звонок. Любой попавший под анафему может быть прощен, может вернуться в лоно Церкви. В случае с писателем Церковь применила последнее средство, чтобы вразумить Льва Николаевича Толстого, привести его в чувство. Слово было за ним самим. Это, конечно, был посыл. Думаю, члены Синода надеялись на покаяние Толстого. Это был своего рода экзамен его веры. Приходится констатировать тот факт, что Лев Николаевич этот экзамен не сдал, не смог преодолеть себя. Поскольку он смущал многие умы, его грех носил публичный характер, безусловно, требовалось и публичное покаяние в заблуждениях. Но он не смог через себя переступить. В данном случае отлучения Толстого от Церкви надо видеть заботу о его душе, попытку его вразумления. К сожалению, Толстой этим не воспользовался. Толстому никто не желал зла. Анафема - это не церковное наказание, это последняя педагогическая мера. Ученику в школе, который не слушается, сначала делают замечание, затем ставят постоять, но, в конце концов, удаляют из класса. В данном случае Толстой был «удален из класса».

По-человечески мне его жалко. Но анафематствование не преследует цели погубить душу человека. Это скорее последнее предупреждение, последний звонок. Любой попавший под анафему может быть прощен, может вернуться в лоно Церкви. В случае с писателем Церковь применила последнее средство, чтобы вразумить Льва Николаевича Толстого, привести его в чувство. Слово было за ним самим. Это, конечно, был посыл. Думаю, члены Синода надеялись на покаяние Толстого. Это был своего рода экзамен его веры. Приходится констатировать тот факт, что Лев Николаевич этот экзамен не сдал, не смог преодолеть себя. Поскольку он смущал многие умы, его грех носил публичный характер, безусловно, требовалось и публичное покаяние в заблуждениях. Но он не смог через себя переступить. В данном случае отлучения Толстого от Церкви надо видеть заботу о его душе, попытку его вразумления. К сожалению, Толстой этим не воспользовался. Толстому никто не желал зла. Анафема - это не церковное наказание, это последняя педагогическая мера. Ученику в школе, который не слушается, сначала делают замечание, затем ставят постоять, но, в конце концов, удаляют из класса. В данном случае Толстой был «удален из класса». Есть ещё один момент, который почему-то не упоминают. У Толстого ведь были достаточно благочестивые родственники. Достаточно вспомнить, что его родная сестра, Мария Николаевна Толстая, была настоятельницей Шамординской обители. Это вторая после Дивеево женская обитель России, там было более 1000 монахинь. Эта обитель была духовным детищем старца Амвросия Оптинского. И вот Толстой с ним спорил, а его сестра была послушницей старца. Толстой создал своё вероучение, а его сестра помогала созидать обитель. Так же надо вспомнить о благочестии Софьи Андреевны Толстой, супруги Льва Николаевича. Она была глубокой христианкой, хранила посты, творила молитвы. Я об этом упоминаю, надеясь, что у Толстого и при жизни и после смерти есть молитвенники. Думаю, что последняя надежда у Льва Николаевича связана с его благочестивыми сродниками. Может, его сестра, с которой он встречался накануне кончины в Шамордино, имел беседу с ней, молилась и будем надеяться, молится за него как праведница и подвижница. Молитва сродников отличается особой силой, так блаженная Ксения вымаливала своего мужа через свой подвиг. Даже апостол Павел говорит: «Неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим» (1 Кор. 7:14). Может быть, через веру жены и сестры Господь исхитит душу Льва Николаевича из обители погибели. У Достоевского лишь два потомка носят его фамилию, в этом году родился третий, младенец Федор Достоевский. А у Толстого трудно счесть сколько потомков. Наверное, и они келейно о нем молятся, и их молитва о его душе возносится к Богу. И какое-то небольшое утешение для нас в этом есть.

Протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель Леушинского подворья (Санкт-Петербург), специально для «Русской народной линии»