21 октября состоится очередной круглый стол, организаторами которого являются Клуб национальной прессы и клуб «Ценности нации и национальные интересы России». Заседание будет посвящено крайне актуальной сегодня теме церковно-государственных отношений. Церковно-государственные отношения можно назвать нервом современной политической жизни России. От их состояния зависит решение очень многих важных для жизни общества проблем, более того, их решение определит вектор дальнейшего развития России.

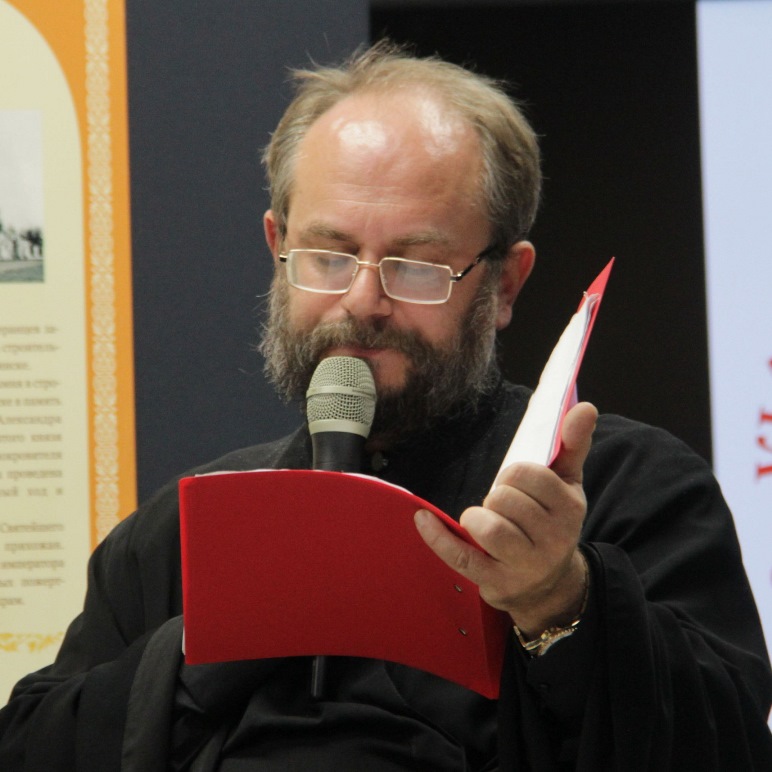

В связи с этим мы попросили нашего постоянного автора, доцента СПбГУ, кандидата филологических наук диакона Владимира Василика высказать свою точку зрения на проблему современных церковно-государственных отношений в России.

Что касается моего видения церковно-государственных отношений, то в меру того строя и того общественного состояния, в котором сейчас находится наша страна и наш народ, они предстают не такими уж и плохими. Мы помним ситуацию гонений, мы помним ситуацию государственного прессинга в отношении Церкви. С точки зрения 60-х, 70-х, первой половины 80-х годов можно назвать эти отношения идеальными. Существует взаимоподдержка, государство в известной мере помогает Церкви, частично пытается ликвидировать последствия 70 лет гонений на Церковь, в настоящее время поставлен вопрос о реституции церковных ценностей. Но, учитывая, что сейчас наше общество и наш народ глубоко больны, а Церковь в известном смысле часть общества, то я бы поберегся назвать церковно-государственные отношения в принципе идеальными. Что в них настораживает?

Первое. На Церковь хотят свалить наиболее запущенные части социального сектора, а именно: тюремное служение, работу с бездомными, окормление больниц. Но при этом Церковь очень неохотно пускают в армию; несмотря на договоренности о введении армейского духовенства, они саботируются, они с трудом проводятся в жизнь, и саботаж идет, прежде всего, со стороны государства, со стороны чиновничества.

Далее, совершенно безобразной является ситуация со школой, когда вместо Основ православной культуры нам предлагают религиоведение, причем, весьма сомнительного качества. Настораживает и следующее: государство предпочитает откупаться от Церкви а не способствовать реальной христианизации и воцерковлению нашего общества. Это весьма и весьма тревожит. И печально, что временами такое положение не только принимается, но и считается нормальным со стороны представителей Церкви. Это не может не тревожить. Как сказано в одном из духовных стихов: «Мне не дороги ваши дары, а Мне дороги ваши души». И не в финансах, не в богатстве, не в ценностях сила Церкви, а в ее заботе о живом человеке, о живой человеческой душе. А вот зачастую подобная забота, душепопечение, к сожалению, очень часто встречают жесткий отпор и со стороны ряда чиновников и, в особенности, со стороны средств массовой информации, в том числе и государственных, либо находящихся под государственным контролем.

Теперь, что касается модели. Современная модель все более начинает напоминать католическую модель, когда Церковь представляется в международной корпорации публичного права, которая заключает с государством известные договоренности. На наш взгляд, подобное положение вещей принято быть не может, потому что Церковь не может быть корпорацией публичного права, потому что основа Церкви все-таки это не клир, хотя это ее важная составная часть, основа Церкви - это народ Божий, и Церковь неотделима от общества. Она не может себя из общества корпоративно выделять. Отношения между государством и Церковью должны строиться в идеале на основе симфонии, когда у Церкви и государства разные природы, могут быть разные задачи, но общая единая цель - благо граждан нашей Родины, а для Церкви и спасение. И здесь необходимо налаживать отношения нераздельно и неслиянно.

Следует отметить, что нынешний Круглый стол, который должен пройти 21-го числа, связан с православно-католическим диалогом на Родосе, который проходит сейчас, в эти же числа (21-22), и, на мой взгляд, это делает его в высшей степени актуальным. Так вот, мы не должны опускаться ни до католических образцов, а именно, конкордата, ни до протестантских, а именно, идеи некоей духовной корпорации. Наша Церковь должна быть тесно связана с государством, должен быть обозначен ее преимущественный статус, и в силу того, что она представляет явное большинство населения Российской Федерации, и в силу исторических заслуг. При этом прочие конфессии не должны обижаться.

Мне вспоминаются слова одного муфтия во время конференции на Кавказе в конце 90-х: «Нам нужна сильная и православная Россия». Именно в православном векторе общественно-политической жизни может и должен быть залог религиозного и национального согласия многочисленных народов России, самым многочисленным из которых все-таки является народ русский, который по преимуществу является носителем Православной веры. Православие - религия большинства, конечно же, православные не должны этим злоупотреблять, но они должны понимать и осознавать свою ответственность в связи с этим фактом, и ответственность, в том числе, за судьбу России.

Безусловно, подобные симфонические отношения должны выстраиваться, прежде всего, за счет воцерковления носителей власти, потому что без этого все начинания обречены на провал. Если в носителях государственной власти есть вера, воля и совесть, и если эти же начала действуют и в обществе, то тогда у нас наладятся подлинные церковно-государственные отношения. Если нет - то нет.

Теперь, что касается некоторых частностей, которые затронуты в статье о. Вячеслава Пушкарева. Я лично не совсем согласен с ним в том, что священники не должны получать от государства зарплату. В доходных городах и в доходных приходах это, конечно, не обязательно. На селе это обязательно, где приходы бездоходны и где они, тем не менее, должны быть. В таком случае священнику требуется твердая зарплата, либо от епархии, либо от государства, а, учитывая большие долги государства перед Церковью, было бы только справедливо, если бы государство платило зарплату сельским священникам. А поскольку Церковь ведет и большую образовательную политику, создает те же воскресные школы, те же православные институты и университеты, опять же было бы только справедливо, если бы государство поддерживало это и материально.

Было бы также справедливо, если бы церковные дипломы были приравнены к светским, и церковные ученые степени также были бы приравнены к светским. Необходимо избавиться от целого ряда остатков дискриминации Церкви и церковных людей, которые, к сожалению, идут от советского периода. В этом смысле, конечно, работа предстоит большая, и она должна быть направлена, прежде всего, на тот сектор, который имеет отношение не к материальным ценностям, а к духовным, и не к золотым куполам, а к живым людям.