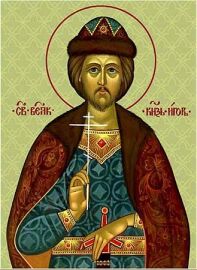

Середина XII века была для Руси скорбным временем непрерывных междоусобных браней за Киевское княжение двух княжеских группировок: Ольговичей и Мстиславичей. Святой Игорь принадлежал к Ольговичам и также участвовал в борьбе за Киевское княжение.

Середина XII века была для Руси скорбным временем непрерывных междоусобных браней за Киевское княжение двух княжеских группировок: Ольговичей и Мстиславичей. Святой Игорь принадлежал к Ольговичам и также участвовал в борьбе за Киевское княжение.

В 1138 году великим князем Киевским стал старший брат Игоря Всеволод Ольгович (прадед святого Михаила Черниговского). Хотя его княжение длилось всего несколько лет и было наполнено непрерывными войнами, князь считал Киев своим наследственным княжеством и решил передать его в наследство своему брату Игорю. Но Бог горделивые слова Всеволода, которого и так не любили киевляне, стали предлогом для возбуждения ненависти против его брата Игоря и всех Ольговичей. «Не хотим быть в наследстве», - решило киевское вече. Злоба и гордыня князя вызвали ответную злобу и гордыню киевлян: святой Игорь, против воли вовлеченный в самый центр событий, стал невинной жертвой нараставшей ненависти.

Грозные события разворачивались стремительно. 1 августа 1146 года умер князь Всеволод, и киевляне целовали крест Игорю как новому князю, а Игорь целовал крест Киеву - справедливо править народом и защищать его. Но, преступив крестное целование, киевские бояре сразу же призвали Мстиславичей с войском. Под Киевом произошла битва между войсками князя Игоря и Изяслава Мстиславича. Еще раз нарушив крестное целование, киевские войска в разгар сражения перешли на сторону Изяслава. Четыре дня Игорь Ольгович скрывался в болотах около Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и посадили в поруб. Это было 13 августа, все его княжение продолжалось две недели.

В «порубе» (это был холодный бревенчатый сруб, без окон и дверей; чтобы освободить из него человека, надо было «вырубить» его оттуда) многострадальный князь тяжело заболел. Думали, что он умрет. В этих условиях противники князя разрешили «вырубить» его из заточения и постричь в схиму в Киевском Феодоровском монастыре. Божией помощью князь выздоровел и, оставшись иноком монастыря, проводил время в слезах и молитве.

Борьба за Киев продолжалась. Возбуждаемая гордыней и ослепленная ненавистью, ни одна из сторон не хотела уступать. Желая отомстить роду Ольговичей, а заодно и всем князьям, киевское вече, год спустя, в 1147 году, постановило расправиться с князем-иноком.

Митрополит и духовенство старались вразумить и остановить их. Правивший в Киеве князь Изяслав Мстиславич и особенно его брат князь Владимир пытались предотвратить это бессмысленное кровопролитие, спасти святого мученика, но сами подверглись опасности со стороны ожесточенной толпы.

Восставшие ворвались в храм во время святой литургии, схватили молившегося пред иконой Божией Матери Игоря и потащили его на расправу. В воротах монастыря толпу остановил князь Владимир. И сказал ему Игорь: «Ох, брате, куда ты?» Владимир же соскочил с коня, желая помочь ему, и покрыл его корзном (княжеским плащом) и говорил киевлянам: «Не убивайте, братья». И вел Владимир Игоря до двора матери своей, и стали бить Владимира». Так повествует летопись. Владимир успел втолкнуть Игоря во двор и затворить ворота. Но люди выломили ворота и, увидев Игоря «на сенях», разбили сени, стащили святого мученика и убили на нижних ступенях лестницы. Ожесточение толпы было столь велико, что мертвое тело страдальца подвергли избиению и поруганию, его волочили веревкой за ноги до Десятинной церкви, бросили там на телегу, отвезли и «повергли на торгу».

На другое утро святой страдалец был погребен в монастыре святого Симеона, на окраине Киева. В 1150 году князь Черниговский Святослав Ольгович перенес мощи своего брата, святого Игоря, в Чернигов и положил в Спасском соборе.

Сегодня мы также вспоминаем князя Ивана Малхазовича Андронникова (Андроникашвили) (1798-1868), генерала от кавалерии.

Сегодня мы также вспоминаем князя Ивана Малхазовича Андронникова (Андроникашвили) (1798-1868), генерала от кавалерии.

Правнук грузинского царя Ираклия II и внук (по матери) имеретинского царя Соломона II отличился в русско-персидской (1826-28) и русско-турецкой (1828-29) войнах. Выдвинулся как военачальник во время долголетней Кавказской войны, в которой из-за конфликта с Паскевичем принимал участие по собственному желанию, командуя отрядами в походе против горцев на Лезгинской линии, карательной экспедицией в Осетии, в Дагестанском походе.

В 1849-56 гг. Андронников был тифлисским военным губернатором, не раз сумев бескровно усмирить волнения и мятежи. В Крымскую войну успешно сражался против турок. Был награжден орденами св. Георгия 4-й и 3-й степени, св. Станислава 1-й степени, св. Александра Невского. После войны состоял при главнокомандующем на Кавказе.

Также сегодня мы вспоминаем князя Дмитрия Михайловича Голицына (1721-1793), чрезвычайного посла в Вене в течение 30 лет.

Также сегодня мы вспоминаем князя Дмитрия Михайловича Голицына (1721-1793), чрезвычайного посла в Вене в течение 30 лет.

Сын прославленного фельдмаршала не сыскал особой славы на дипломатическом поприще, но стяжал всеобщую любовь своей широкой благотворительностью. По его завещанию в Москве была построена больница для безвозмездного лечения неимущих (ныне Голицынский корпус 1-й городской клинической больницы), но собранную им большую картинную галерею наследники распродали, и от нее уцелело лишь несколько портретов.

Также сегодня мы вспоминаем князя Семена Семеновича Абамелек-Лазарева (1857-1916), предпринимателя, общественного деятеля, мецената, коллекционера, и Василия Макаровича Шукшина (1929-1974), писателя, кинорежиссера, актера.

Святой благоверный князь Михаил Черниговский, сын Всеволода Ольговича Чермного, с детства отличался благочестием и кротостью. В 1223 году благоверный князь Михаил был участником съезда русских князей в Киеве, решавших вопрос о помощи половцам против надвигавшихся татарских полчищ. С 1223 года после гибели в битве на Калке его дяди, Мстислава Черниговского, святой Михаил стал князем Черниговским. В 1225 году он был приглашен на княжение новгородцами. Своей справедливостью, милосердием и твердостью правления он снискал любовь и уважение древнего Новгорода. С 1235 года святой благоверный князь Михаил занимал Киевский великокняжеский стол.

Святой благоверный князь Михаил Черниговский, сын Всеволода Ольговича Чермного, с детства отличался благочестием и кротостью. В 1223 году благоверный князь Михаил был участником съезда русских князей в Киеве, решавших вопрос о помощи половцам против надвигавшихся татарских полчищ. С 1223 года после гибели в битве на Калке его дяди, Мстислава Черниговского, святой Михаил стал князем Черниговским. В 1225 году он был приглашен на княжение новгородцами. Своей справедливостью, милосердием и твердостью правления он снискал любовь и уважение древнего Новгорода. С 1235 года святой благоверный князь Михаил занимал Киевский великокняжеский стол.Наступило тяжелое время. В 1238 году татары опустошили Рязань, Суздаль, Владимир. В 1239 году они двинулись на Южную Россию, опустошили левобережье Днепра, земли черниговские и переяславские. Осенью 1240 года монголы подступили к Киеву. Ханские послы предложили Киеву добровольно покориться, но благоверный князь не стал вести с ними переговоры. Князь Михаил срочно уехал в Венгрию, чтобы побудить венгерского короля Бела совместными силами организовать отпор общему врагу. Пытался святой Михаил поднять на борьбу с монголами и Польшу, и германского императора. Но момент для объединенного отпора был упущен: Русь была разгромлена, позже пришел черед Венгрии и Польши. Не получив поддержки, благоверный князь Михаил возвратился в разрушенный Киев и некоторое время жил неподалеку от города, на острове, а затем переселился в Чернигов.

Вскоре на Русь явились ханские послы, чтобы провести перепись русского населения и обложить его данью. От князей требовалась полная покорность татарскому хану, а на княжение - его особое разрешение - ярлык. Послы сообщили князю Михаилу, что и ему нужно отправиться в Орду для подтверждения прав на княжение ханским ярлыком. Видя бедственное положение Руси, благоверный князь Михаил сознавал необходимость повиноваться хану, но как ревностный христианин он знал, что от веры своей перед язычниками не отступит. От духовного отца, епископа Иоанна, он получил благословение ехать в Орду и быть там истинным исповедником Имени Христова.

Вместе со святым князем Михаилом отправился в Орду его верный друг и сподвижник боярин Феодор. В Орде знали о попытках князя Михаила организовать выступление против татар. Враги давно искали случая убить его. Когда в 1246 году благоверный князь Михаил и боярин Феодор прибыли в Орду, им приказали перед тем, как идти к хану, пройти через огненный костер, что якобы должно было очистить их от злых намерений, и поклониться обожествляемым монголами стихиям: солнцу и огню. В ответ жрецам, повелевавшим исполнить языческий обряд, благоверный князь сказал: «Христианин кланяется только Богу, Творцу мира, а не твари». Хану донесли о непокорности русского князя. Батый через своего приближенного Эльдегу передал условие: если не будет выполнено требование жрецов, непокорные умрут в мучениях. Но и на это последовал решительный ответ святого князя Михаила: «Я готов поклониться царю, так как ему Бог вручил судьбу земных царств, но, как христианин, не могу поклоняться идолам». Судьба мужественных христиан была решена. Святой князь и преданный его боярин приготовились к мученической кончине и приобщились Святых Таин, которые предусмотрительно дал им с собой духовный отец. Татарские палачи схватили благоверного князя и долго, жестоко избивали, пока земля не обагрилась кровью. Наконец один из отступников от Христовой веры, по имени Даман, отсек голову святому мученику.

14 февраля 1572 года, по желанию Царя Иоанна Васильевича Грозного, с благословения митрополита Антония, мощи святых мучеников были перенесены в Москву, в храм, посвященный их имени, оттуда в 1770 году они были перенесены в Сретенский собор, а 21 ноября 1774 года - в Архангельский собор Московского Кремля.

Также в этот день, 20 сентября 1754 года, в Санкт-Петербурге родился Великий князь Павел Петрович - будущий Император Павел I.

Завтра мы также вспоминаем языковеда, члена-корреспондента АН СССР (1946), лауреата Ленинской премии, автора учебника русского языка Степана Григорьевича Бархударова (1894-1983).