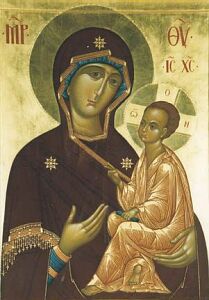

По преданию, Тихвинская икона Божией Матери написана самим апостолом и евангелистом Лукой. Вместе с двумя другими иконами Богоматери святой апостол, искусный врач и художник, принес этот образ Самой Владычице. Увидев Свое изображение на иконах, Она произнесла: "Благодать Родившегося от Меня и Моя с сими иконами да будет". Пророческие слова Богоматери исполнились в полной мере. Все три образа имели чудесную историю и были чудотворными.

По преданию, Тихвинская икона Божией Матери написана самим апостолом и евангелистом Лукой. Вместе с двумя другими иконами Богоматери святой апостол, искусный врач и художник, принес этот образ Самой Владычице. Увидев Свое изображение на иконах, Она произнесла: "Благодать Родившегося от Меня и Моя с сими иконами да будет". Пророческие слова Богоматери исполнились в полной мере. Все три образа имели чудесную историю и были чудотворными.

Святой Лука выслал образ, впоследствии прославленный как Тихвинский, в Антиохию некоему Феофилу, для которого написал свое Евангелие. Предание сообщает, что после смерти Феофила икона была перенесена в Иерусалим, откуда в V веке по Р.Х. супруга царя Феодосия младшего отвезла ее в Константинополь. В столице Византии к святыне отнеслись с великим почетом: специально для этого образа была выстроена знаменитая впоследствии Влахернская церковь. В величественном храме икона пребывала 539 лет. В XI веке, в смутное время иконоборчества, чудотворный образ был скрыт защитниками Православия в обители Пантократора. Лишь после окончательной победы над иконоборчеством икона возвратилась во Влахернский храм. Но древний образ недолго оставался в Византии. За 70 лет до взятия турками Константинополя он исчез из византийской столицы.

Таинственно исчезнувшая из Византии икона в 1383 г. вдруг обнаружилась в Новгородских пределах. Древние русские летописи описывают ее появление над водами Ладожского озера "в сиянии лучезарного света". Переносимая невидимой силою по воздуху над водой, она остановилась в Тихвине. Во время своего шествия икона в пяти местах останавливалась, исцеляя больных, утешая скорбящих. На том месте, где окончательно остановилась икона, жители Тихвина построили деревянный храм во имя Успения Божией Матери. Храм этот не раз сгорал во время пожаров, но чудотворный образ оставался невредимым.

Усердием великого князя Василия Ивановича (1505 - 1533) вместо деревянного храма был возведен каменный. В 1560 году по приказу Царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613 - 1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасена. Так, однажды, в виду приближавшегося шведского войска, иноки решили бежать из монастыря, взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные по числу защитники монастыря успешно отражали атаки намного превосходивших их сил противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен мир со шведами. Главною порукою мира с русской стороны был принесенный список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Всероссийское празднование Тихвинской иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, установлено Церковью в память ее чудесного явления и одоления врагов предстательством Богородицы.

Пресвятая Богородица, взяв Россию под свой покров, даровала землям нашим на охранение свои чудотворные иконы. По преданию, Тихвинская икона Божией Матери хранит и благословляет Северные пределы нашей страны. Сегодня день памяти видного общественного деятеля, публициста, издателя, автора оригинальной экономической теории Сергея Федоровича Шарапова, скончавшегося в 1911 г.

Сегодня день памяти видного общественного деятеля, публициста, издателя, автора оригинальной экономической теории Сергея Федоровича Шарапова, скончавшегося в 1911 г.

Он родился в 1855 г. в Москве в дворянской семье, получил военное образование, закончив Николаевское инженерное училище. С молодости пропитался идеями славянофилов, поэтому, когда в 1875 г. в Сербии вспыхнуло восстание против турецкого ига, вместе с другими русским патриотами (М.Г.Черняев, В.В.Комаров, А.А. и Н.А.Киреевы и др.) поехал добровольцем на войну. По окончании войны занимался хозяйством в своем имении в Смоленской губернии. Внедрял всевозможные изобретения и новшества, создал мастерскую по производству дешевых плугов, которые производил и по заказу правительства. Сотрудничал в газете "Русь" И.С.Аксакова, с которым был близок, был редактором и издателем двух сборников славянофилов "Московский сборник" (1887) и "Теория государства у славянофилов" (1898). С 1886 г. начал издавать собственную газету "Русское дело", позже издавал газету "Русский труд" и журнал "Свидетель". Свои многочисленные публицистические произведения публиковал отдельными сборниками, выступал как беллетрист, был автором романа и политической фантазии "Диктатор".

В конце XIX в. активно выступал против финансовой реформы С.Ю.Витте, критикуя которую, сформулировал собственную теорию хозяйственной деятельности в самодержавном государстве. С 1905 г. принимал активное участие в монархическом движении, был одним из учредителей Союза Русских Людей в Москве, однако вскоре создал собственную Русскую народную партию, не имевшую впрочем серьезного значения. Часто выступал с докладами в Русском Собрании, был участником монархических съездов. Шарапов был активным участником славянского движения, состоял вице-президентом Аксаковского литературного и политического общества в Москве. 26 июня (ст. ст.) 1770 г. во время Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. состоялось знаменитое Чесменское сражение.

26 июня (ст. ст.) 1770 г. во время Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. состоялось знаменитое Чесменское сражение.

В бухте Чесма в Эгейском море русская эскадра под командованием графа Александра Григорьевича Орлова (получившего после этого титул Чесменский) и адмирала Григория Андреевича Спиридова наголову разгромила турецкий флот. Было потоплено 16 линкоров, 6 фрегатов, 6 шебек, 13 галер, турки потеряли свыше 10 тыс. человек, наши потери составили всего 11 человек. С тех пор Чесма стала символом побед Русского военно-морского флота. В ознаменование этой блестящей победы было решено ежегодно отмечать этот день как праздничный. праздник Чесменской победы. В память Чесменского сражения была учреждена медаль, которой наградили всех участников битвы. В честь победы Русского флота в Царском Селе была воздвигнута Чесменская колонна, а в Петербурге построена Чесменская церковь.

27 июня 1709 г. (ст. ст.) состоялось решающее сражение Северной войны - Полтавская битва. Русская армия под командованием Царя Петра I разгромила шведов и союзных им украинских казаков гетмана Мазепы. Непобедимый доселе шведский король Карл XII вместе с изменником Мазепой бежал к туркам. Шведы потеряли свыше 9 тыс. убитыми и 18 тыс. пленными, наши потери составили 1345 убитых и 3290 раненых. Сокрушительный разгром и капитуляция шведской армии явились логическим завершением завоевательного шведского нашествия на Россию, переломным событием всей Северной войны и торжеством русского оружия и национального духа. "Тогда от радостной Полтавы Победы Росской звук гремел; Тогда не мог Петровой славы Вместить вселенныя предел!" - писал об этом событии М.В.Ломоносов. Сам Петр Великий называл победу под Полтавой "Преславной Викторией", "днем воскресения для России", "началом благополучия нашего и спасения". Полтава стала таким же символом русской славы, как Куликово поле, Бородино, Прохоровское поле.

27 июня 1709 г. (ст. ст.) состоялось решающее сражение Северной войны - Полтавская битва. Русская армия под командованием Царя Петра I разгромила шведов и союзных им украинских казаков гетмана Мазепы. Непобедимый доселе шведский король Карл XII вместе с изменником Мазепой бежал к туркам. Шведы потеряли свыше 9 тыс. убитыми и 18 тыс. пленными, наши потери составили 1345 убитых и 3290 раненых. Сокрушительный разгром и капитуляция шведской армии явились логическим завершением завоевательного шведского нашествия на Россию, переломным событием всей Северной войны и торжеством русского оружия и национального духа. "Тогда от радостной Полтавы Победы Росской звук гремел; Тогда не мог Петровой славы Вместить вселенныя предел!" - писал об этом событии М.В.Ломоносов. Сам Петр Великий называл победу под Полтавой "Преславной Викторией", "днем воскресения для России", "началом благополучия нашего и спасения". Полтава стала таким же символом русской славы, как Куликово поле, Бородино, Прохоровское поле.

В этот день уместно также вспомнить незаслуженно забытого русского героя Алексея Степановича Келина, мужественно защищавшего Полтаву от шведов.

Ни день рождения, ни точная дата кончины Келина, к сожалению, неизвестны. Мы знаем лишь, что к 1702 г. он командовал полком, был участником многих сражений Северной войны, отличился при взятии Нотебурга (1702), Ниеншанца (1703), Дерпта и Нарвы (1704). Придавая большое стратегическое значение Полтаве, и предвидя появление под ней шведских войск, Петр I в конце 1708 г. принял решение - укрепить ее гарнизон и дать крепости надежного коменданта - мужественного, твердого, отважного, способного драться с врагом до конца. Им был назначен командир Тверского пехотного полка Келин.

Благодаря стараниям и героизму коменданта Полтавы полковника Келина, город стал "крепким орешком" и неодолимым препятствием на пути шведских захватчиков. Карл XII не мог и предположить, что эта "ничтожная" и "жалкая крепость", которая должна была сдаться без боя, при первом же выстреле и по первому его требованию, будет стойко сопротивляться долгих три месяца, что эта осада истощит последние запасы пороха и ядер, усеет шведскими трупами крепостные валы и что гарнизон так и не сдастся "на милость победителя"...

Всего лишь три полка русских солдат вместе с жителями города оказывали героическое сопротивление передовой шведской армии. Казалось, что крепость не представляла никакой угрозы для неприятеля, но как часто бывало в нашей истории, русский героизм уравновесил силы. "И равен был неравный спор"! Полтавский гарнизон отразил все атаки противника. Келин сумел организовать активную оборону города, совершая дерзкие вылазки, смелые контратаки и частые диверсии, заставившие шведов находиться в постоянном напряжении и нести значительные потери. Отрезанный от Русской армии, Келин проявил лучшие качества командира - распорядительность, неослабную энергию, способность максимально использовать боевую готовность и патриотизм "градских жителей" и вверенного ему гарнизона. А.Д.Меншиков докладывал Царю: "А оный комендант, при помощи Божией, доброй отпор чинит". А под Полтавой против Келина стояла почти вся шведская армия...

Келин сумел организовать активную оборону города, совершая дерзкие вылазки, смелые контратаки и частые диверсии, заставившие шведов находиться в постоянном напряжении и нести значительные потери. Отрезанный от Русской армии, Келин проявил лучшие качества командира - распорядительность, неослабную энергию, способность максимально использовать боевую готовность и патриотизм "градских жителей" и вверенного ему гарнизона. А.Д.Меншиков докладывал Царю: "А оный комендант, при помощи Божией, доброй отпор чинит". А под Полтавой против Келина стояла почти вся шведская армия...

После нескольких безуспешных штурмов города шведский король послал к русскому коменданту парламентера с предложением сдаться на самых почетных условиях, грозя в противном случае, перебить всех защитников крепости. На это Келин передал Карлу XII, что предложений о сдаче было уже семь, а "приступов было восемь и из присланных на приступе более 3000 человек при валах полтавских головы положили. Итак, тщетная ваша похвальба; побить всех не в вашей воле состоит, но в воле Божией, потому что всяк оборонять и защищать себя умеет!"

Защитники города за 87 дней осады потеряли 2914 человек убитыми и ранеными. После последнего штурма у полтавчан оставалось полторы бочки пороха и восемь ящиков патронов, а вместо ядер пушки заряжали обломками железа и камней. Шведы же потеряли до шести тысяч солдат и офицеров. 28 июня 1709 г. при въезде в освобожденный город Петр I в знак глубокой признательности полковнику Келину сошел с коня, снял пред ним шляпу и расцеловал его, сказав следующие слова: "Почтенная голова, совершившая преславный подвиг! Надежда моя на тебя не обманула меня". Поблагодарив офицера за честно исполненный долг, Государь поздравил его генеральским чином и наградил украшенным алмазами царским портретом и "немалою суммою денег" в 10 тысяч рублей. В 1711 г. по личному указу Царя Келин был назначен комендантом Азова. Закончил службу мужественный русский офицер в звании генерал-майора, скончавшись в 1715 г.

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на Валаамском острове в 1329 году. Они были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря скудны. Часто во времена вражеских нашествий (XII, XVII века) монастырь переживал опустошение, на долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Собранное ими братство явилось светочем Православия в этом крае.

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на Валаамском острове в 1329 году. Они были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря скудны. Часто во времена вражеских нашествий (XII, XVII века) монастырь переживал опустошение, на долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Собранное ими братство явилось светочем Православия в этом крае.

Свидетельством иноческого подвига Преподобных стали церковное предание и древние летописные памятники. Смысл иноческого жития преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении светом Христовой веры языческих карельских племен, в утверждении Православия на Севере Руси, в основании монашеской обители, которая стала оплотом Православия в ранние века христианского просвещения. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия и Германа и перенесении их в Новгород во время нашествия шведов в 1163 г.

Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря, и было положено начало церковному почитанию преподобных Сергия и Германа в пределах Новгородской епархии. Свидетельством их церковного почитания является наличие их в соборе Новгородских святых, упоминания в службе "Всем русским святым", составленной в XVIII веке, а также прориси и иконописный подлинник XVIII века.В 1819 году, 20 октября, Святейшим Синодом было предписано общероссийское почитание Валаамских угодников и определены дни церковного празднования их памяти 28 июня/11июля и 11 сентября /24 сентября. Мощи преподобных Сергия и Германа и ныне почивают под спудом в Спасо-Преображенском Соборе Валаамского монастыря. Свидетельством благодатной молитвенной помощи Преподобных являются многочисленные чудеса, явленные по вере просящих и молящихся. Святые Сергий и Герман продолжают свидетельствовать на протяжении тысячи лет свое незримое присутствие, охраняя своим молитвенным предстательством Валаамскую обитель. 11 июля мы вспоминаем видного русского военно-морского деятеля, командующего Черноморским флотом вице-адмирала Григория Павловича Чухнина, смертельно раненного революционным террористом в 1906 году.

11 июля мы вспоминаем видного русского военно-морского деятеля, командующего Черноморским флотом вице-адмирала Григория Павловича Чухнина, смертельно раненного революционным террористом в 1906 году.

Он родился в 1848 году, с 1902 по 1904 годы был начальником Николаевской морской академии. В апреле 1904 года Чухнин был назначен главнокомандующим Черноморского флота и портов Черного моря. В дни революционной смуты 1905 – 1907 годов, адмирал приложил немало усилий для водворения порядка в Севастополе и подавления мятежей, устроенных моряками Черноморского флота. За это 27 января 1906 года, по приговору боевой организации партии эсеров, Е.А.Измайлович стреляла в командующего Черноморским флотом, но, к счастью, покушение было безуспешным, и адмирал остался жив. Однако революционные террористы не могли простить адмиралу того, что он приказал повесить "легендарного" лейтенанта Шмидта, поднявшего мятеж на крейсере "Очаков", и 28 июня 1906 года адмирал Чухнин был убит на собственной даче "Голландия" эсером-матросом Я.С.Акимовым. В ночь с 28 на 29 июня вице-адмирал скончался. Похоронен Чухнин в соборе Св. Владимира в Севастополе.

Сегодня мы также вспоминаем: Царевича Алексея Петровича (1690-1718); балерину Авдотью Ильиничну Истомину (1799-1848); писателя Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869); скульптора («Иван Грозный», «Петр I», «Ермак») Марка Матвеевича Антокольского (1843-1902); писателя Алексея Ивановича Еремеева (Леонида Пантелеева) (1908-1987).

Завтра мы также вспоминаем: государственного деятеля, дипломата Артемия Петровича Волынского (1689-1740) и авиаконструктора, генерального конструктора ОКБ им. П. О. Сухого в 1977-1983 гг.) Евгения Александровича Иванова (1911-1985).

В воскресенье мы также вспоминаем: адмирала (1909), начальника Морского училища и Николаевской морской академии Алексея Павловича Епанчина (1823-1913) и кинорежиссера Евгения Ефимовича Карелова (1931-1977).