Проект "Мысли великих"

Журнал «Фома» продолжает рублику «Мысли великих», где публикуются

изречения и афоризмы святых отцов, писателей, философов. Сборники

изречений - древняя традиция, восходящая к античности и раннему

христианству. Одним из самых известных патериков назывался «алфавитным»

или «азбучным», поскольку содержал афоризмы и назидательные истории,

сгруппированные в алфавитном порядке.

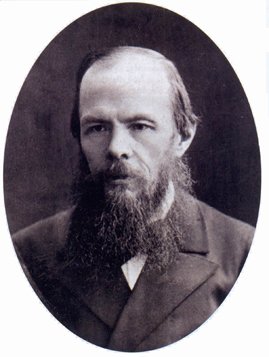

Предлагаем нашим читателям подборку изречений Федора Михайловича Достоевского.

Вера:

...сколько я ни встречался с неверующими и сколько ни читал таких книг,

всё мне казалось, что и говорят они и в книгах пишут совсем будто не

про то, хотя с виду и кажется, что про то... сущность религиозного чувства

ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни

под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то;

тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не

про то говорить.

Идея о бессмертии - это сама жизнь, живая

жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного

сознания для человечества.

... человек ищет не столько Бога, сколько чудес.

Человек:

Люди, люди - самое главное. Люди дороже даже денег.

Без

зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь

из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать

поколение в путь.

Дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей.

Знание

не перерождает человека: оно только изменяет его, но изменяет не в одну

всеобщую, казенную форму, а сообразно натуре этого человека.

Ко всему-то подлец человек привыкает!

Потеряв цель и надежду, человек с тоски обращается нередко в чудовище.

Человек в стыде обыкновенно начинает сердиться и наклонен к цинизму.

В

самом деле, выражаются иногда про "зверскую" жестокость человека, но

это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может

быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно

жесток.

Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей.

...очень

часто только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть... это

от лености людской происходит, что люди так промеж собой на глаз

сортируются и ничего не могут найти...

Человек он умный, но чтоб умно поступать - одного ума мало.

Дурак, признавший, что он дурак, уже не дурак.

Жизнь общества, народ, свобода:

Мерило народа не то, каков он есть, а то, что он считает прекрасным и истинным.

Высшая и самая характерная черта нашего народа - это чувство справедливости и жажда ее.

Разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную гармонию, в которой бы можно было ужиться человеку.

Даром

никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение

иметь. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение за нас будут

иметь те, кто вместо нас до сих пор работал, то есть все та же Европа,

все те же немцы - двухсотлетние учителя наши.

- Как это взглянуть не умею? Есть глаза, и гляди. Не умеешь здесь взглянуть, так и за границей не выучишься.

Если хочешь победить весь мир, победи себя.

В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя.

Овладей

собою сначала, и увидишь рай... Не безграничная личность, а смирись,

подчини себя себе, овладей собою, - что, впрочем, и есть самое сильное

проявление личности, и не требуй прав человечества, не то первый

позовешь на помощь закон. Да, тем и кончишь. Когда ты первый их не

достоин и первый в этом идеальном обществе производишь диссонанс своей

злобой и жадностью наслаждений даром, за которые ничем нравственно не

хочешь платить.

...общественных гражданских идеалов,.. не связанных

органически с идеалами нравственными,.. не существовало никогда, да и

не может существовать!

Добро и зло:

Оправдайте, не карайте, но назовите зло злом.

Добрые дела не остаются без награды, и добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости Божией, рано ли, поздно ли.

Искренность:

Главное, самому себе не лгите.

Честный человек ничего не должен бояться!

Что ложью началось, то ложью и должно было кончиться; это закон природы.

Сколько зла можно устранить откровенностью!

Нет ничего в мире труднее прямодушия и нет ничего легче лести.

Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, то есть против своего убеждения.

Страдания и милосердие:

Так, когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастие других; чувство не разбивается, а сосредотачивается.

Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества.

Мужество:

Трус тот, кто боится и бежит; а кто боится и не бежит, тот еще не трус.

Все

в руках человека, и все-то он мимо носу проносит, единственно от одной

трусости. Это уж аксиома. Любопытно, чего люди больше боятся? Нового

шага, нового собственного слова они всего больше боятся.

Дети:

Родивший не есть еще отец, а отец есть - родивший и заслуживший.

Знайте

же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для

жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё

из детства, из родительского дома... Если много набрать таких

воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь.

Дети в школах народ безжалостный: порознь ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, весьма часто безжалостны.

Биография Федора Михайловича Достоевского

Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 октября 1821 года в семье главного врача московской Мариинской больницы.

В

мае 1837 г. семья будущего писателя переехала в Санкт-Петербург, где с

1838 по 1843 гг. Достоевский учился в Инженерном училище, окончив его в

чине подпоручика.

По окончании училища Достоевский решил оставить службу и посвятить себя литературной деятельности.

Первый роман «Бедные люди» (1844-45) принёс писателю успех после публикации в 1846 году.

Тогда

же Достоевский вошел в круг литераторов «натуральной школы», где

подружился с Н. А. Некрасовым и В. Г. Белинским - идейным вдохновителем

движения.

Две последующие повести - «Двойник» (1846) и «Хозяйка»

(1847) - вызвали критику Белинского, после чего Достоевский порвал со

всем литературным кружком, объединившимся в это время вокруг журнала

«Современник».

В последующие два года он создал ряд рассказов и

повестей, из которых самыми яркими являются «Белые ночи» (1848) и

«Неточка Незванова» (1849).

Тогда же Достоевский вошёл в

революционный кружок М. В. Буташевича-Петрашевского и увлёкся

социалистическими теориями Фурье. После внезапного ареста петрашевцев

Достоевский был приговорён, в числе остальных участников кружка, сначала

к «смертной казни расстрелянием», а затем, по «высочайшей амнистии»

Николая I, к четырём годам каторжных работ, с последующей отдачей в

солдаты. С 1850 по 1854 г. Достоевский пробыл на каторге, после чего был

зачислен рядовым в пехотный полк, размещённый в Семипалатинске. В 1857

г. его произвели в офицеры и возвратили потомственное дворянство, вместе

с правом печататься.

Вернувшись к литературным трудам Достоевский

работал сперва в комическом роде, чтобы избежать цензурных нареканий.

Так в 1859 году им были созданы две комические «провинциальные» повести -

«Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели».

За время

пребывания в Сибири Достоевский пересмотрел свои взгляды, отказавшись от

социалистических идей. В Тобольске, следуя по этапу, Достоевский

встретился с жёнами декабристов, которые подарили ему Новый Завет. Это

была единственная книга, разрешённая на каторге. С той поры главным

жизненным идеалом для Достоевского стал Христос. На каторге, общаясь с

народом, Достоевский не только не озлобился, но, наоборот, убедился в

необходимости «возврата к народному корню, к узнанию русской души, к

признанию духа народного» для всей дворянской интеллигенции.

В 1859 г. Достоевский получил разрешение вернуться в Петербург, где снова занялся литературным творчеством.

Для

издаваемого им совместно с братом Михаилом журнала «Время» (1861-63)

Достоевский написал роман «Униженные и оскорблённые» (1861) и

произведение «Записки из мёртвого дома» (1860-61), где он художественно

осмыслил всё увиденное и пережитое на каторге.

В 1864 г. после смерти

жены и брата Достоевский был вынужден прекратить издание еще журнала

«Эпоха», который он издавал также совместно с братом. Тогда же он

написал повесть «Записки из подполья», в которой отразил переживание

личной трагедии. В этой повести писатель нашел свой стиль и своего

героя, характер которого станет затем психологической основой для героев

всех его поздних романов.

В 1866 году Достоевский создал два романа -

«Игрок» и «Преступление и наказание». После романа «Преступление и

наказание» Достоевский стал в первый ряд руских романистов наравне с Л.

Н. Толстым, И. А. Гончаровым и И. С. Тургеневым. Вопреки духу эпохи

1860-х гг. Достоевский в своем романе доказывал необходимость веры в

Бога через изображение в лице главного героя типичного представителя

молодёжи того времени, который, будучи охваченным разрушительными идеями

нигилизма, дошел в них до логического конца - отрицания понятий добра и

зла, разрешая себе пролитие чужой крови. Но жизнь и христианская

природа души привели героя к признанию Божией правды, как ни старался

его разум ее отрицать. Этим романом Достоевский утвердил

религиозно-философское направление в русской литературе, которое избрали

для себя также Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, Ф. И. Тютчев.

В том же году Достоевский познакомился с будущей второй женой - А. Г. Сниткиной, с которой тогда же в 1866 году и обвенчался.

В

1867 г. Достоевский вместе с женой уехал за границу, где в Женеве

написал роман «Идиот» (1868-69), изобразив в нем трагедию «положительно

прекрасного человека» в условиях современной действительности.

В

1871 г. им был создан антинигилистический роман-памфлет «Бесы» в ответ

на нашумевшее преступление, совершённое группой

революционеров-анархистов под руководством С. Г. Нечаева. Достоевский

увидел в этом злодеянии знамение времени и предвестие надвигающихся

социальных катаклизмов. За этот роман Достоевский был назван позже

«пророком русской революции».

В 1875 г. Достоевским был написан роман «Подросток», изданный в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова.

В

1879-1880 гг. был создан роман «Братья Карамазовы», завершающий великое

романное «пятикнижие» Достоевского и отразивший приход писателя к

глубокой вере.

В 1880 году на Пушкинских празднествах, проходивших в

Москве, Достоевский произнес свою знаменитую речь о Пушкине, которая

стала своеобразным завещанием писателя, в котором он говорит о

«всечеловечности, всепримиримости» русской души и о великой исторической

миссии России - объединении во Христе всех народов Европы.

Умер писатель 28 января (9 февраля) 1881 в Санкт-Петербурге и был погребен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

http://www.foma.ru/fedor-mixajlovich-dostoevskij-aforizmyi.html