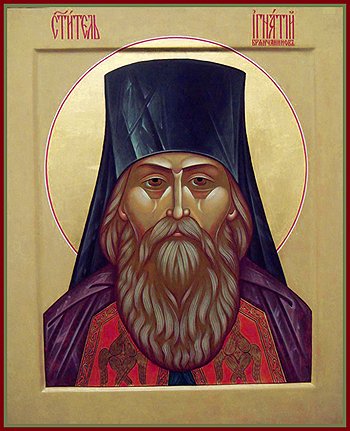

13 мая - день памяти св. Игнатия (+30.04.1867), епископа Кавказского и Черноморского. Святитель Игнатий (Брянчанинов), обладая незаурядным писательским талантом, раскрыл в своих творениях духовную мудрость святых отцов древности, подкрепленную собственным монашеским опытом. В своих трудах святитель выявил тонкости возрастания духовной жизни человека и стал одним из создателей современной русской духовной литературы.

Жизнь Святителя Игнатия.

Родился в

дворянской семье, был старшим из 9 детей Александра Семеновича

(1784-1875) и Софьи Афанасьевны (1786-1832) Брянчаниновых; род

Брянчаниновых восходит к сподвижнику вел. кн. Димитрия Иоанновича Донского Михаилу

Бренко. Некогда близкий ко двору отец И. ко времени рождения сына был

небогатым помещиком, однако, несмотря на ограниченность средств, в его

родовом имении с. Покровском содержалось приходское училище, в к-ром

обучалось ок. 50 крестьянских детей. Среди братьев и сестер И. выделялся

способностями (помимо общеобразовательных предметов он выучил лат. и

древнегреч. языки, хорошо рисовал, пел, играл на скрипке) и

серьезностью, а также глубоким и искренним благочестием. Он часто

посещал церковь и подолгу молился дома. Его любимым чтением в то время

было «Училище благочестия» (в 5 т.), содержащее описание деяний святых и

их изречения. Основы богословия ему преподавал студент Вологодской ДС.

Уже в юные годы И. осознал различие своих устремлений и среды, в к-рой

жил: «Детство мое было преисполнено скорбей... Я не имел, кому открыть

моего сердца: начал изливать его пред Богом моим, начал читать Евангелие

и жития святых...» (Плач мой // Полн. собр. твор. Т. 1. С. 514-515).

Отец готовил его к военной и придворной карьере, а сам он желал стать

монахом.

В 1822 г. И. поступил в Главное инженерное уч-ще. Благодаря успехам в учебе скоро стал известен генерал-инспектору Инженерных войск вел. кн. Николаю Павловичу, в ведении к-рого находилось уч-ще, и был определен пансионером вел. кнг. Александры Феодоровны. Все время обучения И. оставался первым учеником, пользовался благосклонностью императора. 13 дек. 1824 г. был произведен в чин инженер-прапорщика. В то же время И. сблизился с монахами Валаамского подворья в С.-Петербурге и с находившимся там прп. Львом (Леонидом) (Наголкиным), а также с иноками Александро-Невской лавры и лаврским духовником иером. Афанасием. Встречая непонимание среди сверстников, И. был вынужден скрывать свой образ мыслей. Одним из немногих доверенных лиц был Михаил Васильевич Чихачев (1806-1873), к-рый оставался его другом и духовным соратником до последних дней жизни (пострижен в монашество в 1860, принял схиму в 1866).

Благодаря родственным связям с президентом Академии художеств и директором Публичной б-ки А. Н. Олениным, И. вошел в круг столичной дворянской интеллигенции и литераторов. В салоне Оленина он познакомился с Н. И. Гнедичем, Н. И. Гречем, И. А. Крыловым, К. Н. Батюшковым, А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, М. И. Глинкой, а также с братьями Муравьёвыми (буд. видными военными и гос. деятелями). В это время И. писал стихи, к-рые, однако, не сохранились. Духовное становление И. пришлось на период волнений в церковной жизни, вызванных деятельностью Библейского общества и первыми переводами Свящ. Писания на рус. язык, распространением мистических сект, активностью правосл. консерваторов-охранителей. И. стремился осмыслить разнообразные явления александровской эпохи: «Понятия мои были уже зрелее; я искал в религии определенности. Безотчетные чувствования религиозные меня не удовлетворяли; я хотел видеть верное, ясное, Истину. В то время разнообразные религиозные идеи занимали и волновали столицу северную, препирались, боролись между собою. Ни та, ни другая сторона не нравились моему сердцу; оно не доверяло им, оно страшилось их» (Плач мой // Полн. собр. твор. Т. 1. С. 515). Отец, мечтавший о карьере сына, и начальство училища обращали особое внимание на досуг И., создавая условия, препятствующие его частому посещению церковных служб и общению с монахами. По просьбе родных митр. С.-Петербургский и Новгородский Серафим (Глаголевский) сделал выговор иером. Афанасию и запретил ему принимать на исповедь молодых юнкеров Брянчанинова и Чихачёва, однако после беседы с И. снял свой запрет.

В 1826 г. И. окончил инженерное училище и подал прошение об отставке, к-рое было отвергнуто имп. Николаем I. Весной 1826 г. И. заболел тяжелой формой туберкулеза. Присланные императором врачи уверяли в невозможности для него монашеского образа жизни при таком состоянии здоровья. Однако, вопреки предсказаниям врачей, И. выздоровел. В янв. 1827 г. вел. кн. Михаил Павлович сообщил И., что император предлагает ему вместо отставки перевод в любой гвардейский полк, причем готов принять на себя материальное обеспечение и предоставить службу в южных губерниях России, благоприятных для здоровья. «Гораздо почетнее спасать душу свою, оставаясь в мире»,- сказал великий князь. «Остаться в мире и желать спастись - это, Ваше Высочество, все равно, что стоять в огне и желать не сгореть»,- ответил молодой офицер (Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова // Там же. С. 25). После отказа от высочайшей милости он был направлен в инженерную команду крепости Динабург, строительство к-рой началось в 1810 г. на берегу р. Зап. Двина. Этот период И. описывал как время внутренней борьбы между разумом и сердцем: «...предстали взорам уже грани знаний человеческих в высших, окончательных науках. Пришедши к граням этим, я спрашивал у наук: «Что вы даете в собственность человеку? Человек вечен, и собственность его должна быть вечна. Покажите мне эту вечную собственность, это богатство верное, которое я мог бы взять с собою за пределы гроба!»» (Плач мой // Там же. С. 516). 6 нояб. 1827 г., вопреки воле родителей, И. вышел в отставку по состоянию здоровья, имея в то же время намерение поступить в мон-рь. «Охладело сердце к миру, к его служениям, к его великому, к его сладостному! Я решился оставить мир, жизнь земную посвятить для познания Христа, для усвоения Христу» (Там же. С. 522). Большое влияние на И. в принятии окончательного решения имел прп. Лев (Наголкин), с к-рым он поддерживал переписку.

И. поступил послушником в Александров Свирский в честь Св. Троицы мон-рь (Олонецкой губ.) и находился под духовным руководством прп. Льва. Родители отказали сыну в материальной помощи и прекратили переписку с ним. В мон-ре И. выполнял различные работы: в пекарне, на рыбной ловле, возницей - выказывая полное послушание воле старца. По благословению старца И. составил свое 1-е духовное соч. «Жизнь схимонаха Феодора», ученика прп. Паисия (Величковского) и учителя прп. Льва. Тогда же им были написаны прозаические миниатюры «Древо зимою пред окнами келлии» (1828), «Сад во время зимы» (1829).

В 1828 г., последовав за старцем Львом, И. переехал в Площанскую пуст. Орловской губ., а затем - в Оптину пустынь Калужской губ. Переезды и плохое питание ослабили здоровье И., поэтому в кон. 1829 г. он короткое время гостил в имении родителей, к-рые тщетно убеждали его отказаться от иноческого пути. Благодаря покровительству еп. Вологодского и Устюжского Стефана (Романовского) в 1830 г. И. поселился в Семигородной (Седмигорской) в честь Успения Пресв. Богородицы пуст., где написал «Плач инока». В февр. 1831 г. был перемещен в Глушицкий Сосновецкий во имя св. Иоанна Предтечи мон-рь.

28 июня 1831 г. еп. Стефаном И. был пострижен в монашество в Вологодском кафедральном соборе с наречением имени Игнатий в честь сщмч. Игнатия Богоносца. 4 июля был рукоположен во диакона, 25 июля - во иерея и оставлен служить при архиерейском доме. 6 янв. 1832 г. назначен настоятелем и 14 янв.- строителем Григориева Пельшемского Лопотова мон-ря Вологодской губ., к-рый находился в крайнем запустении. И. благоустроил обитель; увеличилось число братии до 30 человек. 28 мая 1833 г. за труды по возрождению обители И. был возведен в сан игумена; тогда же состоялось примирение родителей с образом жизни их сына.

Неблагоприятный климат (мон-рь находился при р. Пельшме и был окружен болотами) и неустанные труды привели к ухудшению состояния здоровья И. М. В. Чихачёв по просьбе И. стал искать для него возможность перехода в др. обитель. Попытки найти место в Псковской или С.-Петербургской епархии через посредничество гр. А. А. Орловой-Чесменской оказались безуспешными, и только обращение к свт. Филарету (Дроздову) принесло желаемый результат. Летом 1833 г. митр. Московский предложил ему место настоятеля Угрешского во имя свт. Николая Чудотворца мон-ря, заметив: «Мне не безызвестны жизнь и качества игумена Игнатия» (Жизнеописание... // Полн. собр. твор. Т. 1. С. 38). Однако решение Святейшего Синода о переводе было отменено имп. Николаем I, к-рый вспомнил И. и пожелал встретиться с ним. «Ты мне нравишься, как и прежде!- сказал император молодому игумену на аудиенции.- Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал, и за мою любовь к тебе. Ты не хотел служить мне там, где я предполагал тебя поставить, избрал по своему произволу путь,- на нем ты и уплати мне долг твой. Я тебе даю Сергиеву пустынь, хочу, чтоб ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастырей» (Там же. С. 40). По личному распоряжению императора в кон. дек. 1833 г. И. был назначен настоятелем С.-Петербургской Троице-Сергиевой муж. пустыни С.-Петербургской губ. и 1 янв. 1834 г. возведен в сан архимандрита. В должности настоятеля Пустыни И. оставался до 1857 г. Первой заботой настоятеля стало установление строгого порядка богослужения, а также внутренней дисциплины жизни братии в соответствии с уставам монашеской жизни. И. ввел практику откровения помыслов, вникал в духовную жизнь каждого инока. Под его управлением обитель возродилась: были построены 3 храма и неск. корпусов келий, восстановлены права мон-ря на владение землей, устроено монастырское хозяйство. Финансовую поддержку Пустыни оказывала имп. семья, к-рая благоволила И. Летом 1836 г. обитель была возведена в разряд первоклассных, вслед. чего число братии увеличилось с 13 до 42 чел. И. привлекал в обитель также монахов из др. мон-рей. Его помощниками в этот период были М. В. Чихачёв, иером. Феофан (Комаровский; наместник Сергиевой пуст. в 1836-1841), прибывший в Пустынь в 1835 г. из Кириллова Новоезерского Белого в честь Воскресения Господня мон-ря, иером. Игнатий (Васильев, прозв. Игнатий Большой; наместник Сергиевой пуст. в 1844-1851), приехавший в Пустынь в 1834 г. из Спасо-Преображенского Валаамского мон-ря, келейник И. Малышев, впосл. архим. Игнатий (наместник Сергиевой пуст. с 1857).

С июня 1838 г. И. был назначен благочинным мон-рей С.-Петербургской епархии. В этом служении он обрел доверие и уважение как настоятелей мон-рей, так и монашествующей братии, видевшей в нем не только церковного администратора, но и опытного наставника. В кон. 30-х гг. И. оказал поддержку прп. Льву Оптинскому, на к-рого вслед. ряда доносов калужский епархиальный архиерей наложил прещения: он был переведен из скита в мон-рь, ему запретили носить схиму и принимать посетителей. В защиту старца прп. Макарий (Иванов) Оптинский написал письмо, к-рое И. передал митр. Филарету (Дроздову). После вмешательства епископов прп. Лев был оправдан (Преподобные старцы Оптиной пустыни: Жития, чудеса, поучения. Джорд., 1992. С. 53). В 1838-1839 гг. содействовал прекращению многолетней смуты в Валаамском мон-ре (Соколов. 2003. Ч. 1. С. 155-156). И. пользовался высоким авторитетом среди столичного общества. Под его влиянием морской офицер, дворянин Лев Васильевич Краснопевков вышел в отставку, в 1838 г. поступил в СПбДА и в 1845 г. принял монашество с именем Леонид (с 1859 - еп. Дмитровский, с 1876 г.- архиеп. Ярославский) и стал учеником и продолжателем традиции рус. старцев (см. ст. Леонид (Краснопевков)).

Весной 1847 г., после тяжелой болезни, И. подал прошение об увольнении на покой в Бабаевский во имя свт. Николая Чудотворца мон-рь Костромской еп. Ему был разрешен лишь отпуск на 11 месяцев, к-рый он провел в этом мон-ре. За время лечения И. написал неск. очерков, вел обширную переписку. В 1848 г. он возвратился в Троице-Сергиеву пуст. В апр. 1851 г. И. был награжден орденом св. Владимира 3-й степени.

Лит. произведения И. впервые появились в печати в 1847 г. В ж. «Библиотека для чтения» были опубликованы статьи: «Валаамский монастырь» (1847. Т. 82. С. 66-90) с подписью «И. И. И.» и «Воспоминание о Бородинском монастыре» (Т. 85. С. 121-122) с подписью «И». В 1849 г. там же напечатана повесть «Иосиф: Священная повесть, заимствованная из Книги Бытия» (1849. Т. 96. С. 115-156) и вышла брошюра «Чаша Христова», 2-е изд. к-рой было искажено поправками духовной цензуры и не появилось в свет. В 1862 г. издано «Слово о смерти», а в 1864 г. «Прибавление к Слову о смерти». В 1863 г. опубликованы «Поучения» И., «Слово о различных состояниях естества», «Слово о чувственном и духовном видении духов». Перед смертью в 1867 г. были изданы «Плач инока...» и «О молитве Иисусовой: Беседа между старцем и учеником его». Большая же часть сочинений И. была напечана в 1865-1867 гг. в подготовленном им самим 4-томнике. Среди произведений И.: аскетические и богословские наставления, проповеди; повести, очерки, стихотворения, прозаические миниатюры, а также письма. В первых публикациях И. был вынужден печататься анонимно. «Когда я жил в Сергиевой пустыни, тогда не благоволили, чтоб мои сочинения были издаваемы печатно, имея на то свои причины,- писал он брату 30 сент. 1862 г.- Что ж касается до меня, я никак не ищу напечатания моих сочинений, никак не признаю их достойными напечатания или способными к назиданию христианского общества... Сначала мне не указывали прямо: на отказ употребляем был свой прием. Именно: так перемарывали рукопись и так изменяли сочинение, что рукопись делалась никуда не годною, а сочинение делалось чуждым мне и получало искаженный вид...» ([Письмо] № 52 // Полн. собр. твор. Т. 8: [Письма]. С. 404). Из совр. духовенства И. выделялся дворянским происхождением и уровнем светского образования, вместе с тем он не обучался в духовных школах и не имел систематического духовного образования, при этом в своих сочинениях И. стремился передать личный опыт аскетической жизни - все это вызывало настороженность иерархов и особое внимание цензуры к его лит. деятельности. Сочинения И. долгое время ходили среди его почитателей и духовных чад в рукописном виде.

И. состоял в дружеских отношениях с деятелями культуры: с художником К. П. Брюлловым, композиторами М. И. Глинкой и А. А. Плещеевым, публицистом В. И. Аскоченским, директором Придворной певч. капеллы А. Ф. Львовым, Н. В. Гоголем и др. И. оценивал произведения культуры с т. зр. христ. аскетизма. Так, о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» в 1847 г. он писал: «Виден человек, обратившийся к Богу с горячностию сердца. Но для религии этого мало...» (Письмо по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя // Там же. Т. 4. С. 510). Книга «издает из себя и свет и тьму. Религиозные его понятия неопределены, движутся по направлению сердечного вдохновения, неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного... книга Гоголя не может быть принята целиком и за чистые глаголы Истины» (Там же. С. 511-512).

Назначенный в 1856 г. на С.-Петербургскую кафедру митр. Григорий (Постников) счел полезным для Церкви предложить И. на епископскую кафедру в образованной в 1843 г. Кавказской и Черноморской епархии. Кандидатуру И. одобрил имп. Александр II, к-рый, подобно своему отцу, питал глубокое уважение к нему. 23 окт. в Синоде произошло наречение И. во епископа, а 27 окт. 1857 г. в Казанском соборе при многочисленном стечении народа состоялась епископская хиротония. 4 янв. 1858 г. И. прибыл в Ставрополь. Обустройство епархии потребовало больших трудов, у архиерея не было своего дома, половина населения епархии (линейные казаки) была выведена из ведения епископа, Синод не выделял достаточных средств. К тому же значительное число раскольников проявляло враждебность по отношению к епископу. Активным помощником И. стал его брат П. А. Брянчанинов (1809-1891), наиболее близкий ему из родных, занимавший должность ставропольского вице-губернатора, ему содействовал также фельдмаршал кн. А. И. Барятинский, наместник и главнокомандующий рус. войсками на Кавказе. В течение неск. лет управления епархией И. устроил правильный порядок богослужения, добился повышения окладов духовенству епархии, построил в Ставрополе новое здание семинарии и архиерейский дом, в к-ром собрал монашескую общину, негласно называвшуюся «Андреевский Крестовый монастырь».

И. приветствовал намерение Александра II ликвидировать крепостное право, но в то же время осуждал высказывавшиеся в печати радикальные идеи. В разъяснении к пастве от 6 мая 1859 г. по поводу статей А. П. Щапова в ж. «Собеседник» он говорил: «Ни равенства, ни совершенной свободы, ни благоденствия на земле в той степени, как этого желают и это обещают восторженные лжеучители, быть не может. Это возвещено нам словом Божиим; доказано опытом...». Всякая власть «сопряжена с насилием, подчинение сопряжено с страданием. Такими они остаются поныне; такими останутся до окончания мира» (Архипастырские воззвания по вопросу освобождения крестьян // Там же. С. 399-400). Т. о., по мнению И., освобождение крестьян было лишь «изменением формы управления ими» (Там же. С. 403). В ж. «Колокол» 15 авг. 1859 г. появилась статья А. И. Герцена «Во Христе сапер Игнатий» с осуждением И. за его «восстание против прогресса». Ответ И., в к-ром он разъяснял, что считает отмену крепостного права «совершенной необходимостью» при условии проведения реформы правительством, а «не народным бунтом», был опубликован лишь в 1913 г. (Во Христе сапер: (К столкновению А. И. Герцена и преосвящ. Игнатия Брянчанинова) // БВ. 1913. Т. 1. № 2. С. 195-203 (3-я паг.)) И. назвал «Колокол» открытым врагом Христа и христианства, а резкие выпады против себя - величайшей наградой пастырю (Жизнеописание. 2002. С. 357, 361). В то же время И. способствовал развитию церковной жизни в России: им были написаны ст. «О необходимости Собора по нынешнему состоянию Российской Православной Церкви: Записки еп. Игнатия 1862-1866 гг.» (Полн. собр. твор. Т. 3. С. 518-530), кн. «Правила наружного поведения для новоначальных иноков» (СПб., 1864); велась обширная переписка.

В дек. 1857 г. кн. Барятинский представил государю проект миссионерского общества, к-рое учреждалось для восстановления православия на Кавказе. Общество предполагалось устроить по светским принципам, а его председателем должен был стать наместник на Кавказе. Вслед. резкого различия взглядов Барятинского и И. на форму правосл. миссии в нач. 1861 г. князь обратился к обер-прокурору с предложением переместить И. на др. кафедру. После консультации обер-прокурора с С.-Петербургским митрополитом и переписки последнего с И. выяснилось, что митр. Исидор не считает возможным перевести И. на одну из приемлемых для него кафедр. В июле 1861 г. И. подал прошение об уходе на покой и направил личное письмо о том же императору. 5 авг. 1861 г. состоялось его увольнение с назначением пенсии и с награждением орденом св. Анны 1-й степени.

В окт. 1861 г. И. прибыл в Николо-Бабаевский мон-рь. Настоятелем мон-ря был архим. Иустин (Татаринов; 1827-1890), преданный ученик И., в прошлом его келейник. В июне 1862 г. в мон-рь приехал вышедший в отставку брат И., Петр, и поселился в обители на правах богомольца. В годы пребывания в мон-ре И. способствовал налаживанию хозяйственной жизни обители, началу строительства нового соборного храма по проекту архитектора И. И. Горностаева. И. подвизался в уединении от мира, трудясь над усовершенствованием своих сочинений; вел переписку и принимал приходящих за советом. 14 авг. 1866 г. обитель посетили наследник цесаревич Александр Александрович и вел. кн. Владимир Александрович и беседовали с И. За время проживания в Николо-Бабаевской обители И. пересмотрел и подготовил к печати 4 тома сочинений, вышедших в 1865-1867 гг.; кн. «Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их» («Отечник») была опубликована в 1870 г. Все труды по собранию материалов и изданию сочинений И. взял на себя его брат, посвятивший этому делу последние 30 лет жизни. 2-е и 3-е собрания сочинений были изданы в 1886 г. и 1905 г. В нач. 1917 г. в ж. «Русский паломник» было объявлено о подготовке нового собрания сочинений И. в связи с 50-летием со дня его кончины, но издание не было осуществлено. В 1993 г. в России вышло 1-е репринтное собрание сочинений в 7 т., за ним последовали издания 1996-1998 г., 2001 г. и 2001-2002 г., а в 2001-2007 г. опубликовано 1-е комментированное издание полного собрания сочинений в 8 т.

16 апр. 1867 г., в день Пасхи, И. в последний раз совершил литургию, а 30 апр. мирно почил. В 1988 г. Поместным Собором РПЦ И. был причислен к лику святых. Мощи И. находятся в Толгском жен. мон-ре Ярославской еп.