[Греч.

̓Αλέξιος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ] († ок. 411), прп. (пам. 17 марта, зап. 17

июля, сир. 3 нояб.). Сказание об Алексие человеке Божием, одном из

самых почитаемых в правосл. мире святых, начало складываться на

христ. Востоке - в Сирии, затем получило широкое распространение в

средневек. европ. агиографической традиции. Признанная ныне древнейшей

сир.

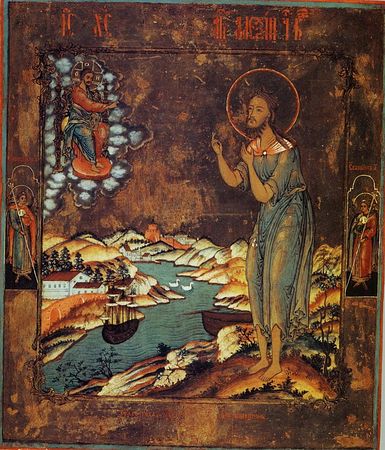

версия жития повествует о том, как не названный по имени юноша из

знатной и богатой рим. семьи перед венчанием оставил свою невесту

(так и не увидев ее), бежал из дома и сел на корабль, к-рый доставил его в Селевкию Сирийскую.

Оттуда он попал в Эдессу - крупнейший город Сев. Месопотамии. Там юноша раздал все свои деньги, облекся во вретище и поселился на паперти храма. Прибывшие в город слуги отца, посланные им на поиски сына во все концы света, не узнали юношу в убогом нищем. Проведя 17 лет в молитве и посте, А. ч. Б. скончался в приюте для бездомных и был погребен в общей могиле. Вскоре после этого пономарь церкви, где подвизался святой, рассказал епископу историю жизни «человека Божия» (сир.

),

к-рую тот поведал ему перед кончиной. Епископ велел с почестями

перезахоронить мощи столь великого святого, но тело его чудесным образом

исчезло из могилы, где нашли лишь жалкое погребальное вретище.

Поскольку Эдесским епископом назван Раввула (412-435), можно

предположить, что житие было написано, вероятно на основе устного

предания, во 2-й пол. V - нач. VI в.

),

к-рую тот поведал ему перед кончиной. Епископ велел с почестями

перезахоронить мощи столь великого святого, но тело его чудесным образом

исчезло из могилы, где нашли лишь жалкое погребальное вретище.

Поскольку Эдесским епископом назван Раввула (412-435), можно

предположить, что житие было написано, вероятно на основе устного

предания, во 2-й пол. V - нач. VI в. Ранее IX в. сир. сказание получило известность в К-поле (возможно, в связи с переселением туда сир. монахов-акимитов), где появилась ранняя греч. версия жития. Именно ею, вероятно, пользовался прп. Иосиф Песнописец († 886), составляя канон святому, в к-ром впервые названо его имя - Алексий. Согласно этой версии, святой, стремясь укрыться от распространившейся в Эдессе славе о его праведной жизни, покинул город. Придя в Лаодикию, он сел на корабль, отправлявшийся в Тарс, но в пути был застигнут бурей и оказался в Риме. Поняв, что это знак Божий, он попросил пристанища в доме родителей (приводятся их имена: Евфимиан и Аглаида), но не открылся им. 17 лет А. ч. Б. подвизался под видом нищего, пребывая в непрестанном посте и молитве, терпя издевательства от слуг и слыша рыдания матери и невесты (с к-рой, согласно этой версии, он успел обвенчаться до своего бегства). Почувствовав приближение смерти, святой подробно на письме изложил все, что с ним случилось. В это время в церкви, где шла служба в присутствии «архиепископа и обоих императоров» и находилось множество народа, из алтаря раздался голос: «Ищите человека Божия! Пусть он помолится о граде». После двухдневных поисков тот же голос указал на дом Евфимиана, где и было обретено тело А. ч. Б. Прочитав оставленное им жизнеописание, родные предались безутешным рыданиям. Честные мощи по имп. приказу были перенесены для поклонения в храм, и по всему городу начались чудесные исцеления. Согласно одной из гипотез, под Римом визант. агиографы могли подразумевать «Новый Рим» - К-поль.

На основе ранних сир. и греч. житий была создана (вероятно, ок. Х в.) 2-я сир. версия, в к-рой механическое совмещение эдесского сказания с сир. переводом визант. жития привело к «двойной смерти» святого: сначала в Эдессе, затем в Риме, в объяснение чего указывалось на чудо с опустевшей могилой (неизвестное в к-польской традиции). В 1-й араб. (каршуни) версии сделана попытка согласовать обе традиции, убрав или сгладив заметные противоречия, в то время как 2-я араб. редакция восходит исключительно к к-польской версии и совершенно игнорирует первоначальную эдесскую. В Х в. появилось греч. переложение жития в сборнике Симеона Метафраста. Кроме того, известны неск. греч. версий, а также ряд лат. редакций жития, в к-рых помимо имен А. ч. Б. и его родителей названы имена невесты святого (Адриатика), архиепископа (папа Иннокентий I) и императоров (Аркадий и Гонорий).

На Западе почитание А. ч. Б. не засвидетельствовано в древних агиографических и литургических памятниках, но, несомненно, уже существовало к X в. Его широкое распространение связывают с приездом в 977 г. в Рим изгнанного со своей кафедры митр. Дамасского Сергия. Получив от папы храм св. Вонифатия на Авентинском холме (где, согласно одной из версий жития, А. ч. Б. венчался накануне своего бегства из дома), митр. Сергий основал там мон-рь для греч. и лат. иноков, с 987 г. упоминающийся в источниках под именем святых Вонифатия и А. ч. Б. (Nerini F. De templo et coenobio sanctorum Bonifacii et Alexii historica monumenta. R., 1752. P. 378, 381). В 1216 г. здесь было объявлено об обретении мощей А. ч. Б. и состоялось их торжественное перенесение в верхний храм, из-за чего возник спор с канониками собора св. Петра, где, по одной из версий жития, святой был погребен.

В средневек. Риме паломникам показывали «палаты Евфимиана», о чем сообщает в «Заметке о Риме» неизвестный участник рус. делегации на Ферраро-Флорентийском Соборе (СККДР. Вып. 2. Ч. 2. С. 150) (здание не сохранилось). В греч. мон-ре Агиа-Лавра в Калаврите (Пелопоннес) хранится глава А. ч. Б., по преданию подаренная этой обители имп. Мануилом II Палеологом в 1414 г.; А. ч. Б. почитался здесь как защитник от эпидемий. В 1773 г. албанцы разграбили мон-рь и продали св. главу в Ларису, где по прошествии неск. лет ее нашел игум. Лавры Анфим и вернул в обитель (ΘΗΕ. Τ. 2. Στλ. 132). На Руси, в новгородском соборе Св. Софии, находилась рука А. ч. Б., похищенная из Рима новгородским купцом, согласно сказанию XVII в. В описи Софийского собора 1749 г. значится серебряный позолоченный ковчег с мощами А. ч. Б., находившийся перед главным иконостасом собора, по левую сторону от царских врат (Описи имущества новгородского Софийского собора XVIII - начала XIX в. Новгород, 1993. Вып. 2. С. 36-37). В наст. время мощей А. ч. Б. в Софийском соборе нет.

Изучение агиографической традиции, связанной с А. ч. Б., началось с первой научной публикации лат. жития болландистами в ActaSS (Iul. T. 4. 1725. P. 238-270). Тогда было замечено, что в приведенной там же в лат. переводе араб. версии (Ibid. P. 262) отсутствует часть с возвращением в Рим, а святой назван не по имени, а Мар Риша (сир.- господин князь). Г. Массман и Д. В. Дашков исходили из того, что сказание об А. ч. Б. имеет к-польское происхождение и источником его является канон прп. Иосифа Песнописца. Признанное ныне мнение о первичности древнейшей сир. версии жития впервые высказали в 1889 г. Г. Пари и А. Амио. Как позднее показал Х. Драйверс, образ безымянного «человека Божия» в высшей степени характерен для сир. понимания святости.

Особую проблему представляет отношение визант. сказания об А. ч. Б. к сказанию о прп. Иоанне Кущнике (пам. 15 янв.). Основные события сказания об этом святом, жившем в К-поле в 1-й пол. V в., совпадают с житием А. ч. Б.- побег в день свадьбы, возвращение и жизнь в родном доме неузнанным. Ряд ученых считают этих святых одним и тем же лицом, однако житие А. ч. Б. далеко не во всем совпадает с историей прп. Иоанна.

Известно множество переводов жития А. ч. Б., восходящих либо к лат. версии (нем., старофранц., провансальская, древненорвеж.), либо к греч. в редакции Метафраста (древнегруз. и древнеарм.). С зап. житийной традицией тесно связаны «песни» А. ч. Б., появившиеся, вероятно, в XI в. в Нормандии и перешедшие оттуда в Англию и Германию (поэма Конрада из Вюрцбурга и др.). На Западе А. ч. Б. считался небесным покровителем братства алексиан (целлитов), занимавшегося уходом за нищими и их погребением (см. также Лолларды).

Древнейшая слав. пространная версия жития (РНБ. F. n. I. 46, XII в.; БАН 34.3.27, сер. XVII в.), восходящая к греч. редакции, в к-рой присутствуют элементы как визант., так и лат. традиций (BHG, N 51), была переведена к кон. XI в. и вскоре получила распространение на Руси. 2-я слав. редакция (РГБ. Троиц. № 9, XIV-XV вв.) сделана с использованием более пространной греч. версии. Краткое житие А. ч. Б. переведено в XII в. в составе Пролога Константина Мокисийского, вторично переведено в 1-й пол. XIV в. (видимо, сербами на Афоне) в составе Стишного Пролога. В XVI в. древнейшее слав. пространное житие, исправленное по греч. текстам (BHG, N 51 и 52), а также краткое житие включены под 17 марта в ВМЧ. Новый перевод жития с греч. языка, сделанный в 1659 г. Арсением Греком, печатался в Анфологионе (1660) и Прологе (с 1660).

В «Житиях святых» свт. Димитрия Ростовского повествование об А. ч. Б., основанное на ВМЧ, дополнено по переводам Арсения Грека, Петра Скарги (Skarga P. Żywoty świętych. Krak�w, 1610. T. 17. S. 629-631), использованы также тексты из ActaSS и Л. Сурия (Surius. Historiae, seu Vitae sanctorum. Augustae Taurinorum, 18775. T. 7. P. 276-280). В «Житиях святых» свт. Димитрия рассказывается, что во времена императоров Аркадия и Гонория (нач. V в.) у богатого рим. патрикия Евфимиана и его жены Аглаиды родился сын Алексий. В свадебную ночь он оставил невесту и бежал из дома. Добравшись до Эдессы, А. ч. Б. поселился на паперти храма Богородицы, где провел 17 лет. Однажды чудесный голос, исходивший от образа Богоматери, указал на А. ч. Б. пономарю церкви, где подвизался святой, повелев ввести в храм «человека Божия, достойного Царствия Небесного». Желая избежать почестей, преподобный отправился в плавание и оказался в Риме. Проведя в родном доме под видом нищего 17 лет, А. ч. Б. скончался, оставив описание своей жизни. Честные мощи А. ч. Б. по приказу императора были перенесены для поклонения в храм св. Петра, и от них начались чудесные исцеления. На 7-й день тело святого поместили в драгоценную раку, тотчас же наполнившуюся целебным миром. Существуют также юго-западнорус. переводы и переработки жития А. ч. Б. (древнейший список - РНБ. Q.I.391, кон. XV в.), восходящие к лат. оригиналам. В XVII-XVIII вв. появились переводы жития А. ч. Б. на укр. язык, сделанные на основе издания Скарги.

Как и в Европе, на Руси А. ч. Б. был героем многочисленных духовных стихов. Почитание святого было особенно заметным в царствование Алексея Михайловича, небесным покровителем к-рого был А. ч. Б. В 1662 г. ко дню памяти святого был приурочен выпуск в свет 4-го изд. Пролога, в послесловии к к-рому об Алексее Михайловиче говорилось как о подражателе А. ч. Б. В правление Алексея Михайловича была написана и издана (1671-1674) служба А. ч. Б. (Зёрнова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI-XVII вв. М., 1958. № 339).

Несмотря на широкое почитание А. ч. Б. на Руси, известно не много храмов, освященных в его честь. В Москве ок. 1358 г. был основан московский во имя Алексия, человека Божия, жен. мон-рь, к-рый первоначально находился на Остоженке, в 1547 г. переведен «на Чертолье» (где сейчас находится храм Христа Спасителя), в 1837 г.- в Красное Село (здание церкови во имя А. ч. Б. 1853-1858 гг. сохранилось, возвращено верующим весной 2000 г.). В 1642 г. в подмосковном с. Алексеевском (ныне в черте Москвы, рядом со станциями метро «ВДНХ» и «Алексеевская») был воздвигнут храм во имя А. ч. Б.; там же по повелению Алексея Михайловича построили путевой дворец, в к-ром царь останавливался по дороге на богомолье в Троице-Сергиев мон-рь. В 1682 г. рядом с путевым дворцом был поставлен храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери, впосл. обветшавшую Алексеевскую ц. разобрали, ее престол перенесли в Тихвинский храм (1824), сохранившийся до наст. времени, в нем находится чтимый образ А. ч. Б. (кон. XIX - нач. XX в.). В 1855 г. на 2-м ярусе колокольни московского Страстного мон-ря была освящена ц. во имя А. ч. Б. В наст. время в неск. московских храмах существуют приделы во имя А. ч. Б. В Новгороде известны придел вмц. Екатерины и А. ч. Б. при ц. Успения на Торгу (1399) и Алексеевский храм за валом Окольного города близ Людина (Гончарного) конца в Тонной слободе, упоминающийся в летописях с 1340 г. (НПЛ. С. 351, 384, 460); во Пскове - храм во имя А. ч. Б. в Среднем городе (построен до 1697); в Твери - надвратный храм Желтикова в честь Успения Богородицы мон-ря (1609); в Вологде - надвратный храм Горнего Успенского жен. мон-ря (не позднее нач. XVIII в.); в Суздале - придел Петропавловской ц. близ Покровского мон-ря (см. Суздальский в честь Покрова Пресв. Богородицы мон-рь), построенный на средства опальной царицы Евдокии Лопухиной. В Курской епархии существует Алексия, человека Божия, жен. мон-рь.

Гимнография

Память А. ч. Б. содержится в Типиконе Великой ц. IX-XII вв. (Mateos. Typicon. T. 1. P. 248-249), в Стишном Прологе XI в. Христофора Митилинского, в Студийско-Алексиевском Типиконе 1034 г. (ГИМ. Син. 330. Л. 148-149об., XII в.). В италийской редакции Студийского устава - Мессинском Типиконе 1131 г.- указано совершение службы с Аллилуия (Arranz. Typicon. P. 129). В Евергетидском Типиконе (XI в.) установлено при совпадении памяти А. ч. Б. с субботой или воскресеньем петь «стихиры (1-го гласа), канон Иосифа (2-го гласа), седальны (4-го гласа)», читать житие (Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 428). Как в ранних списках Иерусалимского устава (Sinait. gr. 1096, XII в.- Дмитриевский. Т. 3. Ч. 2. С. 42) и первопечатном рус. Типиконе 1610 г., так и в принятых ныне в РПЦ (Типикон. Т. 1. С. 531) и в греч. Церквах Типиконах указывается служба без знака (см. Знаки праздников месяцеслова).

Принятое в наст. время в правосл. Церкви последование А. ч. Б. содержится уже в Минеях Студийской редакции (напр., РНБ. Греч. № 227-3. Л. 18-19, XII в.). Канон А. ч. Б. (2-го гласа), составленный прп. Иосифом Песнописцем, имеет акростих: «Тя, Божия человека, восхваляю, блаженне». В Минее, изданной Московской Патриархией в 1978-1989 гг., гимнография А. ч. Б. дополнена до бденной службы (Минея (МП). Март. Ч. 2. С. 33-51). По рукописям христ. Востока (Sinait. gr. 609. Fol. 66v - 68v, XI в.; Sinait. gr. 611. Fol. 106-108v, XIV в.) в серии «Analecta Hymnica Graeca» опубликован канон (4-го плагального, т. е. 8-го, гласа) Германа, отсутствующий в печатных Минеях (Ταμεῖον. Ν 534. Σ. 177-178). Софронию (Евстратиадису) известны отдельные издания последований А. ч. Б., осуществленные в Венеции (1837) и в Патрах (1866, 1875, 1888, 1913); также он сообщает, что в одной из рукописей Кавсокаливитского скита на Афоне выписана служба, отличная от помещенной в греч. печатной Минее.

Ист.: BHO, N 36-44; BHG, N 51-56; BHL, N 289-301; ActaSS. Iul. T. 4. Venetiis, 17482. P. 238-270; ЖСв. Март. С. 329-341; Massmann H. F. Sanct Alexius' Leben. Quedlinburg; Lpz., 1843; La vie de Saint Alexis: Po�me du XIe si�cle et renouvellements des XIIe, XIIIe et XIVe si�cles / �d. G. Paris. P., 1872, 1974r; Schipper J. Englische Alexiuslegenden des 14. und 15. Jh. Strassburg, 1877; Amiaud A. La l�gende syriaque de Saint Alexis, l'Homme de Dieu. P., 1889; Das Leben des hl. Alexios von Konrad von W�rzburg / Hrsg. R. Henczynski. B., 1898; Esteves Pereyra F. M. L�gende grecque de l'Homme de Dieu saint Alexis // AnBoll. 1900. T. 19. P. 241-253; R�sler M. Die Fassungen der Alexius-Legende. W.; Lpz., 1905; Адрианова В. П. Житие Алексия, человека Божия, в древней русской литературе и народной словесности. Пг., 1917 [слав.]; Dunn J. Life of Saint Alexis // Revue Celtique. 1920/1921. T. 38. P. 133-143; ̓Ακολουθία καὶ βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ̓Αλεξίου. ̓Εν Κιάτῳ, 1933; Servaes F. W., Bripius J. De laudibus sancti Alexii. K�ln, 1966; Cerulli E. Les vies �thiopiennes de saint Alexis l'Homme de Dieu. Louvain, 1969. Vol. 1-2. (CSCO. T. 298-299; Aethiop. 59-60); Житие и деяния человека Божия Алексия // Византийские легенды / Вступ. ст., пер., примеч. С. В. Поляковой. М., 1994р. С. 156-161; ВМЧ. Март, дни 12-25. С. 789-796. < Лит.: Бессонов П. Калики перехожие. М., 1861-1864; Дашков Д. Стихи и сказания про Алексея Божия человека // Беседы в ОЛРС. 1868. Вып. 2; Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 451; Т. 2. С. 77; Т. 3. С. 109-110, 511; Duchesne L. Notes sur la topographie de Rome au Moyen-�ge // M�langes d'arch�ologie et d'histoire d'�cole fran�aise de Rome. 1890. T. 10. P. 225-250; Plaine F. La vie syriaque de S. Alexis et l'authenticit� substantielle de sa vie latine // Revue des questions hist. 1892. T. 51. P. 560-576; Kirsch J.-P. Alexis (1) // DHGE. T. 3. Col. 379-381; Petit L. Bibliographie des acolouthies grecques. Brux., 1926. P. 4-6; Gaiffier B. de. Intactam sponsam relinquens: � propos de la vie de St. Alexis // AnBoll. 1947. T. 65. P. 157-195; Мурьянов М. Ф. Алексей человек Божий в славянской рецензии византийской культуры // ТОДРЛ. 1968. Т. 23. С. 109-126; Stebbins C. E. Les origines de la l�gende de Saint Alexis l'homme de Dieu // Revue belge de philologie et d'histoire. 1973. T. 51. P. 497 sv.; Gieysztor A. La l�gende de S. Alexis en Occident: Un id�al de pauvret� // �tudes sur l'histoire de la pauvret� / Sous la dir. de M. Mollat. P., 1974. T. 1. P. 125-139; Mohr W. Alexius // TRE. Bd. 2. S. 264-266; Drijvers H. Die Legende des heiligen Alexius und der Typos des Gottesmannes im syrischen Christentum // Typos, Symbol, Allegorie bei den �stlichen V�tern und ihren Parallelen im Mittelalter. Eichst�tt, 1982. S. 187-217; Storey Ch. An Annotated Bibliography and Guide to Alexis Studies (La Vie de Saint Alexis). Gen�ve, 1987; Пайкова А. В. Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии // ППС. 1990. Вып. 30 (93); Бобров А. Г. Житие Алексея Божия // СККДР. Вып. 1. С. 129-131; Иванов С. А. Византийское юродство. М., 1994. С. 44-49; Esbroeck M. van. La Vie de St. Jean le Pauvre ou le Calybite en version g�orgienne // OrChr. 1998. Vol. 82. P. 153-183; idem. Le monachisme syriaque // Le monachisme syriaque aux premi�res si�cles de l'�glise (2e - d�but 7e si�cle). Liban, 1998. P. 71-80; Беневич Г. И. Житие преподобного Алексия, человека Божия (преодоление чуждости в контексте церковного предания) // Чужое: опыты преодоления. М., 1999. С. 95-159; Турилов А. А. Сказание о руке Алексия, человека Божия, в Новгороде // Реликвии в искусстве и культуре восточнохристианского мира. М., 2000. С. 171-179.http://www.sedmitza.ru/text/409520.html

кв.jpg)