Фрагмент статьи из 22-го т. "Православной энциклопедии", с.189-193

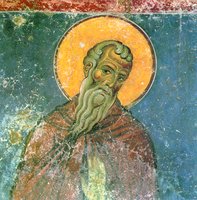

Кипрского, лично знавшего И. В. Вскоре после написания Жития был сделан его перевод на греческий, о чем сообщает сам Иероним (Hieron. De vir. illustr. 134). В Житии, крайне популярном на Востоке, о чем свидетельствуют его многочисленные версии на греч., арм. и копт. языках, заметно стремление блж. Иеронима представить И. В. учеником и подражателем прп. [греч. ῾Ιλαρίων ὁ Μέϒας] (ок. 291, Фавафа, близ Газы - 371, Кипр), прп. (пам. 21 окт.). И. В. считается основателем палестинского монашества. Его житие было написано блж. Иеронимом Стридонским в основанном им мон-ре рядом с храмом Рождества Христова в Вифлееме ок. 391 г., т. е. всего 20 лет спустя после смерти святого. Хотя историческая достоверность сообщаемых фактов биографии И. В. ранее нередко ставилась под сомнение, так что нек-рые исследователи называли это Житие «романом», однако несомненно, что И. В. являлся историческим лицом, а блж. Иероним помимо собственных представлений о том, какими должны быть монах и монашеское делание, располагал и свидетельствами очевидцев, в первую очередь учеников И. В. (см., напр.: Cavallera F. St. Jérôme: Sa vie et son oeuvre. Louvain; P., 1922. Vol. 1. P. 132). Сочинение также основывалось на не дошедшем до нас энкомии свт. ЕпифанияАнтония Великого. Данные об И. В. также приводятся в «Церковной истории» Созомена (Sozom. Hist. eccl. III 14; V 10; V 15 - эти известия мало что добавляют к сведениям Иеронима) и в сб. Apophthegmata Patrum (2-я пол. V в.) (алфавитное собрание - Περ τοῦ ἁϒίου ᾿Επιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου. δ´ // PG. 65. Col. 164; Περ τοῦ ἀββᾶ ῾Ιλαρίωνος // PG. 65. Col. 241; систематическое собрание - IV 15; XVII 4 // Apopht. Patr. (Guy). Т. 1. P. 192-193; Т. 3. P. 12-13).

И. В. род. в семье язычников, крестился в Александрии, куда его отправили для обучения наукам. В 15 лет, услышав о прп. Антонии Великом, И. В. отправился к нему и провел с ним ок. 2 месяцев, стараясь во всем подражать учителю. Однако большое число посетителей, приходивших к Антонию, вынудило его искать более уединенного места для подвижничества. Ок. 306 г. И. В. вернулся на родину и, поскольку родители его уже умерли, продал имущество, раздал деньги бедным и начал вести жизнь отшельника в 7 милях к югу от г. Маюма. И. В. имел обыкновение спать на голой земле, ел 1 раз в день после заката солнца, и то немного, противостоял многочисленным искушениям. Однажды, разгневавшись на себя, обуреваемого помыслами, он начал бить себя в грудь со словами: «Осел, я отучу тебя брыкаться, я буду кормить тебя не ячменем, но соломой, голодом и жаждой я сделаю тебя слабым... я буду управлять тобой при помощи жары и холода, так чтобы ты больше думал о еде, чем о распутстве» (Hieron. Vita Hilar. 5). Проведя 22 года в пустыне, он стяжал дар чудотворения, благодаря к-рому смог исцелить бесплодную женщину из Элевтерополя и детей Елпидия, ставшего впосл. префектом претория (Ibid. 13-14). После этого он стал известным, и многие из приходивших к нему посетителей принимали христианство, а затем становились монахами: «Ведь не было тогда монастырей в Палестине, и никто до святого Илариона не знал монахов в Сирии. Он был в этой провинции основателем такого образа жизни и занятия и наставник в нем. В Египте у Господа Иисуса был старец Антоний, а в Палестине - юноша Иларион» (Ibid. 14).

Блж. Иероним рисует картину жизни провинции, где были еще сильны язычество и вера в магические действия. Освященная вода, к-рую И. В. дал некоему христианину из Газы, принесла победу тому на скачках, тем самым посрамив действия его противника-язычника, прибегшего к помощи магии (Ibid. 21). Узнав об исходе соревнования, многие обратились в христианство, а враги И. В. объявили его магом и потребовали его казни. И. В. исцелял не только людей (напр., одержимого бесом телохранителя имп. Констанция II), но и бесновавшихся животных, объясняя, что «диавол горит такой ненавистью к людям, что желает уничтожить не только их самих, но и то, что принадлежит им» (Ibid. 23).

С течением времени количество монахов в окрестностях Газы, которых окормлял И. В., росло. Это были, насколько можно судить по тем скудным данным, которые приводит блж. Иероним, не общежительный мон-рь и не лавра, а отдельно стоящие в пустыне келлии отшельников (названные в Житии мон-рями). Единственным объединяющим моментом для них служила личность И. В., к-рого они считали духовным отцом и главой. Вероятно, впосл. у этого мон-ря сложился какой-то центр, поскольку блж. Иероним говорит о его разрушении во время гонений имп. Юлиана Отступника (361-363) и о последующем восстановлении. По мнению Й. Хиршфельда, монастырь И. В. находился близ дер. Дейр-эль-Балах (дословно - Монастырь пальм). Поскольку материалом для келлий отшельников служили такие недолговечные материалы, как пальмовые ветви и сырцовый кирпич, то от построек ничего не осталось. Местное предание утверждает, что деревенская мечеть построена на месте зала для молитв некогда существовавшего здесь мон-ря (Hirschfeld Y. The Monasteries of Gaza: An Archaeol. Review // The Christian Gaza in Late Antiquity / Ed. B. Bitton-Ashkelony, A. Kofsky. Leiden; Boston, 2004. P. 67-69). В недавнее время была высказана гипотеза об отождествлении мон-ря И. В. с руинами на Телль-Умм-эль-Амр близ сел. Дейр-эль-Нусейрат в 10 км от Газы, где в 1997-2001 гг. был раскопан крупный монастырский комплекс, возникший в IV в. и достигший расцвета в VI в. Решающим аргументом в пользу этого отождествления послужила мозаичная надпись на полу храма над местом расположения небольшой крипты-склепа: «Молитвами и заступничеством св. отца нашего Илариона помилуй нас. Аминь». По предположению археологов, в этой крипте были помещены мощи И. В. после их перенесения с о-ва Кипр. Впосл. святыню переместили в более обширную крестообразную крипту под алтарем церкви (Elter R., Hassoune A. Le monastère de St.-Hilarion à Umm el-(?)lsquo;Amr (bande de Gaza) // Académie des inscriptions et belles-lettres: Comptes-rendus des séances de l'année. P., 2004. Vol. 148. P. 359-382; iidem. Le monastère de St.-Hilarion: Les vestiges archéologiques du site de Umm el-(?)lsquo;Amr // Gaza dans l'antiquité tardive / Éd. C. Saliou. Salerno, 2005. P. 13-40). Хиршфельд отождествлял руины Дейр-эль-Нусейрат с мон-рем Серида, ученика прп. Варсонофия Великого.

И. В. имел обыкновение раз в год обходить эти келлии перед сбором винограда для наставления монахов в вере и «воспламенения в них ревности к Богу». Однажды во время такого обхода он обратил ко Христу жителей Элусы (Hieron. Vita Hilar. 25). И. В. стал известен и за пределами Палестины. Иероним сообщает, что прп. Антоний не только переписывался с И. В., но и спрашивал приходивших к нему из Палестины, зачем они проделали такой путь, если в их провинции живет «его сын Иларион» (Ibid. 24). В Apophthegmata Patrum содержится рассказ о том, как некий авва Иларион из Палестины посетил авву Антония, однако все детали этого рассказа находятся в полном противоречии с данными Иеронима, к-рые следует предпочесть (систематическое собрание - XVII 4 // Apopht. Patr. (Guy). Т. 3. P. 12-13).

И. В. проповедовал необходимость нестяжательности, до конца жизни отказывался принимать пожертвования, приносимые ему в благодарность за исцеления. Однажды он объяснил исцеленному им бесноватому, что если примет его дары, то оскорбит Бога, а к тому вернутся демоны. И. В. был крайне нетерпим к любому проявлению алчности, в первую очередь среди монахов. Так, один монах передал И. В. немного овощей из своего тщательно охраняемого огорода. Когда любимый ученик И. В., Исихий, принес их авве, тот спросил, неужели он не чувствует исходящего от них зловония скупости. Иероним отмечает, что И. В. был способен по запаху, исходящему от человека или предметов, к-рых он касался, определить, каким грехом тот отягощен или «каким демоном охвачен» (Hieron. Vita Hilar. 28).

На 65-м году жизни И. В., устав от беспрерывного потока посетителей и страстно мечтая об отшельнической жизни, покинул Палестину. Остальная часть его жизни прошла в постоянных скитаниях в поисках места, где он мог бы без рассеяния служить Богу. Сначала И. В. отправился в Египет, где, в частности, посетил мон-рь прп. Антония. Святой к тому времени уже умер. И. В. провел в обители нек-рое время и затем подвизался в различных пустынных местах (в т. ч. в Ливии), однако чудеса, совершенные им, вновь привлекли к нему людей, и тогда он отплыл с одним учеником на Сицилию. Однако и здесь история повторилась, тогда И. В. решил найти к.-н. «варварскую» местность, где еще не было христиан, и отправился в Эпидавр в Далмации. Но через неск. дней он уничтожил там страшного змея, опустошавшего местность (Ibid. 39). Здесь же он совершил еще одно чудо, укротив бушевавшее после землетрясения море, к-рое грозило смыть город (Ibid. 40).

И. В., сокрушаясь, что «даже если язык молчит о нем, то чудеса говорят» (Ibid. 39), бежал ок. 365 г. на Кипр. Сначала он подвизался близ Пафоса, но и здесь многочисленные посетители досаждали ему. Спустя 2 года Исихий нашел ему труднодоступное место в горах, где росли фруктовые деревья (плодов к-рых он, однако, не ел) и был источник. Также здесь были руины старинного храма, в к-ром обитали демоны, оглашавшие окрестности криками днем и ночью. Местность понравилась И. В., и он провел там последние 5 лет жизни (Ibid. 43). Здесь в 367 г. его навестил Епифаний, с которым тот познакомился еще в монастыре св. Илариона близ Газы. И. В. предсказал ему избрание архиепископом Кипрским (Vita S. Epiphanii. 33 // PG. 41. Col. 66). Перед смертью И. В. распорядился о немедленном погребении, чтобы местные жители не смогли сделать его мощи предметом поклонения. В момент смерти И. В. Исихий находился в Палестине, однако, узнав о смерти наставника, вернулся на Кипр и, обманув бдительность местных жителей, охранявших могилу, увез тело И. В. в Палестину, в мон-рь св. Илариона, где оно и было похоронено. Однако и на месте первоначального погребения преподобного на Кипре продолжали совершаться чудеса (Hieron. Vita Hilar. 47).

Ист.: BHG, N 751-756n; BHO, N 380-382; BHL, N 3880; PL. 23. Сol. 29-64; PG. 65. Col. 164, 241; ActaSS. Oct. T. 9. P. 43-59; Rossi F. Vita di St. Ilarione e Martirio di St. Ignazio vescovo d'Antiocha: Transcritti e tradotti dai Papiri Copti del Museo di Torino // Memorie della Reale Accad. delle Scienze di Torino. Torino, 1888. Ser. 2. Pt. 38. P. 7-52, 75-94; Житие прп. отца нашего Иллариона Великого / Пер.: И. Помяловский // Палестинский патерик. СПб., 1893. Вып. 4; Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. ᾿Ανάλεκτα. Τ. 5. Σ. 82-136; Apopht. Patr. (Guy). Т. 1. P. 192-193; Т. 3. P. 12-13. Лит.: ActaSS. Oct. T. 9. P. 16-43; Феодосий (Олтаржевский), иером. Палестинское монашество с IV до VI в. // ППС. 1896. Т. 15. Вып. 2(44). С. 4-23; Nau F. St. Jérôme hagiographe // ROC. 1900. Vol. 5. P. 654-659; Winter P. Der literarische Character der «Vita beati Hilarionis des Hieronymus». Zittau, 1904; Labriolle P., de. Vie de Paul de Thèbes et vie d'Hilarion. P., 1907; Strout R. F. The Greek Versions of Jerome's Vita Sancti Hilarionis // Studies in the Text Traditions of St. Jerome's Vitae Patrum / Ed. W. A. Oldfather et al. Urbana, 1943. P. 312-332; Gordini G. D. Ilarione // BiblSS. Vol. 7. Col. 731-733; Camelot P.-Th. Hilarion de Gaza // DHGE. T. 24. Col. 471-472. А. Б. Ванькова

http://www.sedmitza.ru/text/1618200.html