Сегодня мы вспоминаем видного государственного деятеля, просветителя и мецената Федора Михайловича Ртищева, скончавшегося в 1673 году. Он родился 6 апреля 1626 года в дворянской семье. По достижении 15-летнего возраста Ф.Ртищев был зачислен на военную службу, состоял в полку князя Черкасского, защищавшего русскую границу от набегов крымцев и ногайцев.

Сегодня мы вспоминаем видного государственного деятеля, просветителя и мецената Федора Михайловича Ртищева, скончавшегося в 1673 году. Он родился 6 апреля 1626 года в дворянской семье. По достижении 15-летнего возраста Ф.Ртищев был зачислен на военную службу, состоял в полку князя Черкасского, защищавшего русскую границу от набегов крымцев и ногайцев. В 1645 году, вскоре после кончины Царя Михаила Федоровича, Ртищевы были вызваны из Тулы в Москву Государем Алексеем Михайловичем. Федор Михайлович был пожаловал чином стряпчего, затем служил дворцовым экономом. В 1650 году Ртищев был возведен в сан постельничего, став одним из приближенных людей Царя Алексея Михайловича. В 1654—1655 годах Федор Ртищев сопровождал Царя в походах против Речи Посполитой, затем служил послом в Литве. В 1656 году Ртищев был пожалован в окольничие. В 1657—1664 годах Ртищев управлял Дворцовым судным приказом, затем Приказом Большого Дворца и Приказом тайных дел. Ф.М.Ртищев считается также автором денежной реформы 1656 года.

В 1664 году Царь Алексей Михайлович и Царица Марья Ильинична выбрали Ртищева вторым «дядькой» (воспитателем) своему сыну, наследнику престола десятилетнему царевичу Алексею Алексеевичу. Приняв на себя обязанности воспитателя царевича, Ртищев освободился от службы в Дворцовом, Лифляндских дел и Литовском приказах. Ртищева хотели возвести в бояре, однако он отказался от этой чести. 17 января 1670 года царевич Алексей совершено неожиданно скончался. Ртищев тяжело переживал эту потерю, он удалился от двора и от государственно деятельности.

Федор Михайлович Ртищев сыграл заметную роль и в истории русского просвещения. Недалеко от Москвы, с разрешения Царя и благословения Патриарха Иосифа, Ртищев выстроил церковь во имя Преображения Господня и в 1648 году на свои средства учредил училищный монастырь. Первоначально монастырь именовался Преображенским, а позднее — Андреевским (во имя апостола Андрея Первозванного). Там поселилось 30 иноков, вызванных Ртищевым ещё в 1646—1647 годах из нескольких малороссийских монастырей. Вскоре при монастыре составилось учёное братство (так называемое Ртищевское братство), которое занималось переводом книг, а с конца ноября 1652 года, когда открылось училище, обучением желающих грамматике, славянскому, латинскому и греческому языкам, риторике и философии. В 1685 году училище, основанное Фёдором Ртищевым, было переведено в Заиконоспасский монастырь и послужило основой Славяно-греко-латинской академии.

Ф.Ртищев входил в состав «Кружка ревнителей благочестия» — объединения духовных и светских лиц, группировавшихся вокруг духовника Царя Алексея Михайловича Стефана Вонифатьева. С помощью Вонифатьева, настоятеля Казанского собора в Москве Григория Неронова и архимандрита Новоспасского монастыря (впоследствии Патриарха) Никона, тоже членами «Кружка», Ртищеву удалось ввести церковные проповеди, которые были до тех пор чужды московскому духовенству. Особенно деятельную поддержку Ртищев нашёл в Никоне, когда тот сделался Новгородским митрополитом.

Ртищев также известен как меценат и благотворитель. Благотворительность Ртищева была весьма разнообразной. В молодости он жил отшельником под Москвой, щедро жертвуя свое имущество бедным. Во время Русско-польской войны подбирал больных и раненых и довозил их до места стоянки, причём нередко уступал тяжёлым больным место в своей повозке, а сам садился верхом на коня. Для размещения больных, раненых и обмороженных Ртищев нанимал в попутных городах дома, находил врачей, заботился о пропитании подопечных, расходуя на это собственные средства. Помощь во время войны Ртищев оказывал не только русским, но и пленным. На выкуп русских пленных из Крыма и Турции Ф. М. Ртищев пожертвовал 1000 рублей серебром. Около 1650 года Ртищев основал в Москве первую больницу для бедных. В другом доме Ртищев устроил временный приют. Его слуги разыскивали и приводили в этот дом больных, неимущих и пьяных. Там больных лечили, неимущих кормили и одевали, пьяных протрезвляли. Ртищев посещал этот дом и наблюдал за тем уходом, каким пользовались его случайные обитатели. Особенно ярко проявилась благотворительность Фёдора Ртищева в 1671 году, во время сильного голода в Вологде. Он послал вологодскому архиепископу Симону 200 мер хлеба, а затем 900 рублей серебром и 100 золотых, вырученных главным образом от продажи своего имущества, включая одежду и утварь. Недалеко от Арзамаса Ртищев владел большим участком земли. Узнав, что эта земля нужна городу, а у арзамасцев нет средств на её приобретение, Ртищев подарил эту землю городу. Имя Ртищева было записано в синодиках многих монастырей и церквей, в благодарность за его денежные вклады.

Вскоре после смерти Фёдора Михайловича Ртищева было составлено «Житие милостивого мужа Фёдора, званием Ртищева». Это явление чрезвычайно редкое для мирянина Московской Руси, поскольку в те времена составлялись, главным образом, жизнеописания святых и духовных лиц. Историк В.О.Ключевский сравнил Фёдора Михайловича Ртищева с маяком: по его мнению, он принадлежал к тем людям, которые «из своей исторической дали не перестанут светить, подобно маякам среди ночной мглы, освещая нам путь». Изображение Фёдора Михайловича помещено на горельефе памятника «Тысячелетие России», в отделе «Просветителей». Его фигура находится в углублении, между патриархом Никоном и Дмитрием Ростовским.

В этот день 1818 года скончался библиограф, составитель росписи русских книг Василий Степанович Сопиков. Он родился в 1765 году в купеческой семье. Первоначально торговал книгами. В 1811 году, при содействии А.Н.Оленина, поступил на службу в Публичную библиотеку помощником библиотекаря русского отдела, где и занялся приведением в порядок книг на славянском и русском языках; в 1812 году Сопиков был командирован в Олонецкую губернию для сопровождения туда 200 ящиков книг и рукописей, составляющих драгоценнейшее достояние библиотеки. По возвращении, Сопиков занялся подготовкой и обработкой материалов для своего обширного библиографического справочника, вышедшего под заглавием «Опыт российской библиографии, или полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славенском и российском языках от начала заведений типографий до 1813 года, с предисловием, служащим введением в сию Науку, совершенно новую в России, с историей о начале и успехах книгопечатания как в Европе вообще, так и особенно в России с примечаниями о древних редких книгах и их изданиях, и с краткими из оных выписками. Собранный из достоверных источников Васильем Сопиковым» (5 т., СПб., 1813—21) и ставшего, несмотря на ошибки и пропуски, необходимым пособием для занимающихся библиографией и для всех нуждающихся в справках о старых книгах. Кроме «Опыта», Сопиков издал сочинение Монтескье: «О существе законов», в переводе Д.И.Языкова, и перевод с французского «Пифагоровых законов и нравственных правил».

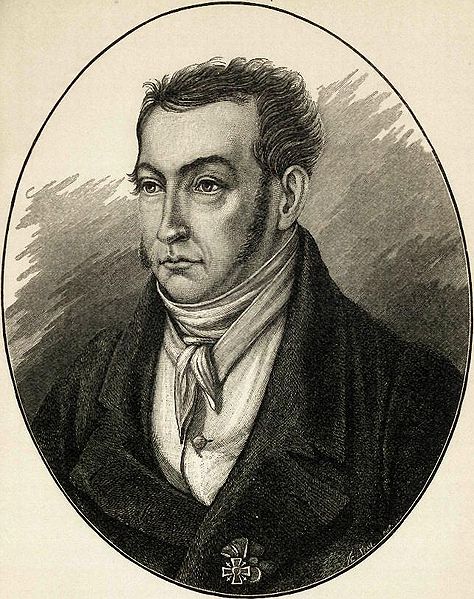

В этот день 1825 года скончался писатель, родоначальник реалистической школы Василий Трофимович Нарежный. Он родился в 1780 году в Полтавской губернии и происходил из мелкой шляхты. В 1792 году Нарежный поступил в дворянскую гимназию при московском университете и по истечении 6 лет был зачислен в студенты университета. Пробыв около двух лет в университете, Нарежный был опредлен на службу чиновником при правителе Грузии, где занимал различные должности до 1803 года, затем служил в Петербурге, сначала в министерстве внутренних дел, потом в горной экспедиции кабинета, наконец, после кратковременной отставки, в военном министерстве.

В этот день 1825 года скончался писатель, родоначальник реалистической школы Василий Трофимович Нарежный. Он родился в 1780 году в Полтавской губернии и происходил из мелкой шляхты. В 1792 году Нарежный поступил в дворянскую гимназию при московском университете и по истечении 6 лет был зачислен в студенты университета. Пробыв около двух лет в университете, Нарежный был опредлен на службу чиновником при правителе Грузии, где занимал различные должности до 1803 года, затем служил в Петербурге, сначала в министерстве внутренних дел, потом в горной экспедиции кабинета, наконец, после кратковременной отставки, в военном министерстве. Еще студентом Нарежный начал публиковать свои повести. В 1814 году появились первые три части романа Нарежного «Российский Жильблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова», в котором были отражены многие картины из русской жизни. Роман, разрешённый цензурой, был, однако, отобран и уничтожен по распоряжению министра народного просвещения графа Разумовского, за безнравственность и за «предосудительные и соблазнительные места». Настоящей причиной запрещения были обличения масонов, изображенных Нарежным в крайне непривлекательном, карикатурном виде (они в это время пользовались покровительством властей); был затронут им и вопрос о нормальности крепостного права, приведены примеры злоупотребления помещичьей властью. Это — настоящий русский бытовой роман, отразивший наиболее выдающиеся черты русской литературы и общественной жизни той эпохи: славянофильство шишковистов, хищничество чиновников, скудость интересов высшего класса, бесхарактерность представителей русской интеллигенции. В 1824 году Нарежный издал «Новые повести», частью в сентиментальном роде («Мария»), частью в восточном, поучительном («Турецкий суд»), главным же образом — в том направлении, которому он следовал в «Жильблазе». Повести «Богатый бедняк», «Запорожец», «Заморский принц» являются чисто реальными, нравоописательными; последняя представляет собой скорее комедию и имеет некоторое сходство с «Ревизором». Наиболее известное произведение Нарежного, «Бурсак», вышло в свет в 1824 году.

Тогдашняя критика не раз упрекала Нарежного за отсутствие «образованного вкуса», за необработанность языка, за стремление изображать отрицательные, грязные стороны жизни, пьянство, пошлость и грязь серого обыденного быта. Современники называли Нарежного «Теньером русской литературы», но признавали за ним и достоинства, например уменье сохранить в рассказе характер «местности и народности». По мнению князя П.А.Вяземского, Нарежному «одному и первому» из современных ему писателей удалось победить величайшую трудность — охватить подробности русской жизни для составления русского романа. Нарежного часто называют предшественником Гоголя. Он первый дал образцы русского романа, свободного от подражательности сентиментальным, нравоучительно-отвлеченным переводным романам, которыми зачитывалась русская публика конца XVII и начала XIX века.

Также сегодня мы вспоминаем участника покорения Кавказа и Крымской войны генерала Виктора Александровича Петрова, скончавшегося в 1885 году. Он родился 8 января 1820 г. и происходил из дворян Херсонской губернии. Потомок сербских гусар, переселившихся в Россию при Императрице Елизавете Петровне, Петров воспитывался в Одесском Ришельевском лицее (Новороссийском университете) и по окончании полного курса в 1837 г. поступил юнкером в Елисаветградский гусарский полк, а 7 июня 1838 г., выдержав экзамены, был произведён в корнеты, а в 1840 г. — в поручики. С первых же шагов своей служебной карьеры он сумел выделиться из среды товарищей и составил себе репутацию лучшего ездока в дивизии. Энергичный по природе, Петров искал кипучей деятельности и стремился попасть на Кавказ. Командированный 1 февраля 1845 г. на Кавказ, он принял участие в Даргинской экспедиции и обратил на себя внимание своей храбростью. Представленный к награде, Петров, однако, отказался от нее и просил взамен определить одного из трех своих братьев на казенный счет в военно-учебное заведение, но Император Николай I приказал принять всех троих в кадетский корпус, Петров же 12 октября 1845 г. был произведен за отличие в штабс-ротмистры.

Также сегодня мы вспоминаем участника покорения Кавказа и Крымской войны генерала Виктора Александровича Петрова, скончавшегося в 1885 году. Он родился 8 января 1820 г. и происходил из дворян Херсонской губернии. Потомок сербских гусар, переселившихся в Россию при Императрице Елизавете Петровне, Петров воспитывался в Одесском Ришельевском лицее (Новороссийском университете) и по окончании полного курса в 1837 г. поступил юнкером в Елисаветградский гусарский полк, а 7 июня 1838 г., выдержав экзамены, был произведён в корнеты, а в 1840 г. — в поручики. С первых же шагов своей служебной карьеры он сумел выделиться из среды товарищей и составил себе репутацию лучшего ездока в дивизии. Энергичный по природе, Петров искал кипучей деятельности и стремился попасть на Кавказ. Командированный 1 февраля 1845 г. на Кавказ, он принял участие в Даргинской экспедиции и обратил на себя внимание своей храбростью. Представленный к награде, Петров, однако, отказался от нее и просил взамен определить одного из трех своих братьев на казенный счет в военно-учебное заведение, но Император Николай I приказал принять всех троих в кадетский корпус, Петров же 12 октября 1845 г. был произведен за отличие в штабс-ротмистры. Образованный, начитанный, с репутацией опытного боевого офицера и притом знатока кавалерийской службы, а наряду с этим и не чуждый поэтического дарования, Петров не замедлил приобрести симпатии общества офицеров полка. Инициативе Петрова, между прочим, обязан возникновением и любительский драматический кружок в Чир-Юрте. Первым самостоятельным делом Петрова было отражение у Чир-Юрта скопища горцев, напавших на эскадрон драгун-нижегородцев, которым он командовал. За это дело была им получена благодарность главнокомандующего. Из наиболее значительных экспедиций до 1853 г., в которых участвовал Петров, были зимний Чеченский поход 1851 года в отряде генерал-майора Козловского и в 1853 г. — экспедиция против горцев отряда генерал-адъютанта князя Аргутинского-Долгорукова. В том же году дивизион Петрова в составе Александропольского отряда князя Бебутова перешёл границу Турции и принял деятельное участие в двух больших сражениях: под Башкадыкларом и Кюрюк-Дара, решивших участь Турецкой кампании. В битве при Башкадыкларе, где вообще главную роль сыграла кавалерия, Петров во главе своего дивизиона, вскочив на плато, занятое двумя батальонами турецкой пехоты при двух орудиях, врубился в неприятельское каре. Лошадь под ним была истерзана штыками, но сам он остался невредим. Турецкие батальоны были изрублены и оба орудия взяты. Этот подвиг доставил Петрову чин подполковника, полугодовой оклад жалования в виде награды и 6 февраля 1854 г. орден св. Георгия 4-й степени.

В 1855 г., с 28 мая по 16 ноября, Петров участвовал в осаде Карса. С 1857 по 1864 г. он принимал участие в покорении Чечни и Дагестана, а также и в покорении Западного Кавказа в качестве сперва командира 1-го Кизляро-Гребенского казачьего, затем 17-го Северского драгунского полков, причем 20 июня 1863 г. за отличие в делах против горцев произведён был в генерал-майоры. В 1865 г. высочайшим приказом Петров сделан был помощником начальника Кавказской кавалерийской дивизии, и в этой должности состоял до назначения его 28 апреля 1871 года командующим 31-й пехотной дивизией; 30 августа 1873 г. он был произведён в генерал-лейтенанты. В качестве начальника дивизии он принимал участие в усмирении восстания горцев в Дагестане. За подвиги в боях против горцев в 1878 г. генерал Петров был награждён орденом св. Георгия 3-й степени. С 1882 года до самой своей смерти генерал состоял командиром 8-го армейского корпуса. Петров был автором ряда военных песен, среди которых и полковой гимн Нижегородского драгунского полка. Ему также принадлежит перевод «Божественной комедии» Данте (издания в 1871 и 1878 гг.).

Сегодня мы вспоминаем дважды Героя Советского Союза летчика Степана Павловича Супруна, павшего в этот день 1941 года. Он родился 20 июля 1907 года на Украине в селе Речки. Окончив школу младших авиационных специалистов и военную школу пилотов с 1931 г. служил летчиком-испытателем. В 1939-40 гг. Супрун находился в Китае, где командовал группой истребителей, которая прикрывала важные объекты от налетов японской авиации. В воздушных боях сбил 6 самолетов противника. За успешное выполнение правительственного задания и проявленное при этом мужество и героизм в 1940 г. Супруну было присвоено звание Героя Советского Союза.

Сегодня мы вспоминаем дважды Героя Советского Союза летчика Степана Павловича Супруна, павшего в этот день 1941 года. Он родился 20 июля 1907 года на Украине в селе Речки. Окончив школу младших авиационных специалистов и военную школу пилотов с 1931 г. служил летчиком-испытателем. В 1939-40 гг. Супрун находился в Китае, где командовал группой истребителей, которая прикрывала важные объекты от налетов японской авиации. В воздушных боях сбил 6 самолетов противника. За успешное выполнение правительственного задания и проявленное при этом мужество и героизм в 1940 г. Супруну было присвоено звание Героя Советского Союза.После возвращения из Китая в январе 1940 г. Супрун работал в НИИ ВВС, где испытывал новые истребители И-21, И-26 (Як-1), МиГ-1, ЛаГГ-1 (всего освоил 140 типов самолетов). В марте 1940 г. он был членом советской комиссии, посетившей авиастроительные фирмы Германии, встречался с Э.Хейнкелем и В.Мессершмиттом. Немецкий авиаконструктор Хейнкель позже вспоминал: "Это был высокий, статный мужчина. Перед первым полетом на Хе-100, самом скоростном из всех самолетов, на которых он когда-либо летал, он имел десятиминутную консультацию с одним из моих лучших летчиков-испытателей. Затем он поднял машину в воздух и стал швырять ее по небу, выполняя такие фигуры, что мои летчики почти онемели от удивления". Немецкие пилоты признались, что в этом вылете они впервые увидели такие высокие летно-технические возможности их самолета.

С началом Великой Отечественной, войны подполковник Супрун командовал авиационным полком, сформированным из летчиков-испытателей, который с июня 1941 г. участвовал в боях на Западном фронте как истребительный авиационный полк особого назначения. В первом же бою 1 июля Супрун сбил вражеский самолет-разведчик. Вечером вылетел во второй раз, уничтожив еще один вражеский самолет. Лишь за 2 и 3 июля летчики полка под его командованием сбили 8 самолетов противника, нанесли штурмовой удар по переправе через Березину и по вражескому аэродрому, на котором сожгли 17 самолетов, склады с горючим и боеприпасами.

Супрун участвовал во многих боевых вылетах полка, неоднократно вступая в бой с превосходящими силами противника. 4 июля 1941 г., совершая четвертый за день вылет, летчик в одиночку вступил в бой против шести немецких истребителей, но был сбит, успев уничтожить одну из вражеских машин. Опытному пилоту удалось посадить горящий самолет на поляне у опушки леса, но из кабины он выбраться не успел – самолет взорвался. Местные жители пытались помочь пилоту, но безжалостное пламя не выпустило его из своего плена. В синей дымящейся гимнастерке он неподвижно сидел в открытой кабине, пальцы левой руки сжимали рычаг управления. Возле обугленной, спекшейся раны на груди мерцала звезда героя… За этот подвиг, а также за умелое руководство полком при отражении атак авиации противника Супрун был удостоен второй медали «Золотая Звезда».