Сегодня мы вспоминаем председателя Тверского отдела Русского Народного Союза имени Михаила Архангела епископа Старицкого, викария Тверской епархии Алипия (Попова), скончавшегося в 1912 году. Он родился в 1864 г. Образование он получил в Донской семинарии и Московской Духовной академии, которую окончил кандидатом богословия. Во время учебы принял постриг, последовательно являясь ректором Иркутской и Смоленской семинарий, настоятелем Астраханского Иоанно-Предтеченского и Московского Златоустовского монастырей. В 1909 г. был хиротонисан во епископа Старицкого. Владыка Алипий принимал активное участие в деятельности монархических организаций Твери.

Сегодня мы вспоминаем председателя Тверского отдела Русского Народного Союза имени Михаила Архангела епископа Старицкого, викария Тверской епархии Алипия (Попова), скончавшегося в 1912 году. Он родился в 1864 г. Образование он получил в Донской семинарии и Московской Духовной академии, которую окончил кандидатом богословия. Во время учебы принял постриг, последовательно являясь ректором Иркутской и Смоленской семинарий, настоятелем Астраханского Иоанно-Предтеченского и Московского Златоустовского монастырей. В 1909 г. был хиротонисан во епископа Старицкого. Владыка Алипий принимал активное участие в деятельности монархических организаций Твери. Сегодня также мы вспоминаем православного мыслителя, одного из основателей монархического Союза Русских Людей в Москве Дмитрия Алексеевича Хомякова, скончавшегося в 1919 году. Он родился 27 сентября 1841 года и был старшим сыном великого русского мыслителя, одного из основоположников славянофильства А.С.Хомякова. В к.1890-х он состоял директором Строгановского центрального училища технического рисования, был последовательным защитником классического образования. Сотрудничал с монархическим журналом «Мирный труд», и ведущей консервативной газетой «Московские ведомости». Д.А.Хомяков пользовался авторитетом в церковных кругах (являлся членом Предсоборного Присутствия). Полемизируя со взглядами М.Н.Каткова и К.П.Победоносцева, встретил понимание со стороны Л.А.Тихомирова, который творчески развил ряд принципиальных положений, выработанных Хомяковым: противопоставление Самодержавия и абсолютизма, теорию средостений, представление о необходимости политического «общения» власти и народа, идею русского национализма.

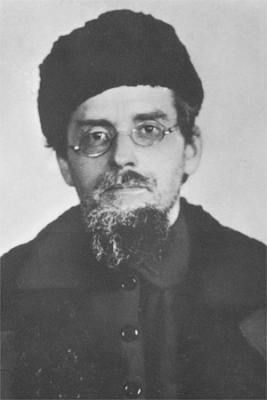

В этот день 1937 года отошел ко Господу выдающийся богослов-библеист, историк Церкви, член-корреспондент Петербургской Академии наук Николай Никанорович Глубоковский. Он родился 6 декабря 1863 г. в Вологодской губернии в семье священника. В 1889 г. окончил Московскую духовную академию. В 1890 г. он защитил диссертацию на степень магистра богословия о блаженном Феодорите, епископе Кирском. Отзыв знаменитого историка Церкви, профессора Берлинского университета Адольфа Гарнака, в котором он назвал этот труд «самым важным научным явлением в области современной патристики», принес Глубоковскому общеевропейскую известность. В 1891г. Глубоковский был приглашен в Петербургскую духовную академию на должность приват-доцента. Будучи профессором этой академии, он защитил докторскую диссертацию по теме «Благовестие святого апостола Павла по происхождению и существу». Эту диссертацию современники назвали «чрезвычайным явлением в русской богословской литературе» и «полной энциклопедией новейшей литературы» по апостолу Павлу. За свои научные изыскания доктор богословия Глубоковский получил от Св. Синода две Макариевские премии. В 1909г. Николай Никанорович избран член-корреспондентом Императорской Академии наук. С 1905г. Глубоковский был редактором «Православной богословской энциклопедии», по линии Академии наук участвовал в подготовке «Словаря русского языка». В 1921-1923 гг. был профессором университетов в Праге и Белграде, с 1923 г. - профессором богословского факультета Софийского университета. Итогом жизни и деятельности великого ученого было признание его трудов как русскими, так и зарубежными мыслителями.

В этот день 1937 года отошел ко Господу выдающийся богослов-библеист, историк Церкви, член-корреспондент Петербургской Академии наук Николай Никанорович Глубоковский. Он родился 6 декабря 1863 г. в Вологодской губернии в семье священника. В 1889 г. окончил Московскую духовную академию. В 1890 г. он защитил диссертацию на степень магистра богословия о блаженном Феодорите, епископе Кирском. Отзыв знаменитого историка Церкви, профессора Берлинского университета Адольфа Гарнака, в котором он назвал этот труд «самым важным научным явлением в области современной патристики», принес Глубоковскому общеевропейскую известность. В 1891г. Глубоковский был приглашен в Петербургскую духовную академию на должность приват-доцента. Будучи профессором этой академии, он защитил докторскую диссертацию по теме «Благовестие святого апостола Павла по происхождению и существу». Эту диссертацию современники назвали «чрезвычайным явлением в русской богословской литературе» и «полной энциклопедией новейшей литературы» по апостолу Павлу. За свои научные изыскания доктор богословия Глубоковский получил от Св. Синода две Макариевские премии. В 1909г. Николай Никанорович избран член-корреспондентом Императорской Академии наук. С 1905г. Глубоковский был редактором «Православной богословской энциклопедии», по линии Академии наук участвовал в подготовке «Словаря русского языка». В 1921-1923 гг. был профессором университетов в Праге и Белграде, с 1923 г. - профессором богословского факультета Софийского университета. Итогом жизни и деятельности великого ученого было признание его трудов как русскими, так и зарубежными мыслителями.  В этот же день 1937 года скончалась писательница и актриса Лидия Алексеевна Чарская (урожденная Воронова, в замужестве Чурилова). Она родилась 19 января 1875 г. в Царском селе в семье военного. Семь лет, с 1886 по 1893 г., провела в Павловском женском институте в Петербурге. Впечатления институтской жизни стали материалом для её будущих книг. Брак Лидии Алексеевны с офицером Б.Чуриловым оказался недолгим. Чурилов уехал в Сибирь на место службы, оставив в Петербурге жену с маленьким ребенком. После окончания театральных курсов Л.Чурилова поступила в петербургский Александринский театр и играла там до 1924 г. К литературной деятельности писательницу подтолкнуло стеснение в средствах, так как она в одиночку растила сына Юрия. В 1901г. в журнале «Задушевное слово» была напечатана первая повесть «Записки институтки», принесшая писательнице необычайный успех. С тех пор повести Чарской появлялись в этом журнале ежегодно. Всего за 20 лет творчества из-под пера писательницы вышло около 80 произведений: «Княжна Джаваха» (1903); «Люда Власовская» (1904); «Вторая Нина» (1909), «Ради семьи» (1914); «Евфимия Старицкая» (1904) и многие другие. Катастрофа 1917-го года и Гражданской войны, кроме всех известных последствий, поставила крест на детской литературе как словесности особой бережности, чувствительности и нежности. Последняя публикация Чарской, повесть «Мотылек», так и осталась неоконченной, журнал «Задушевное слово» закрылся в 1918 году. Мотылек сгорел в пламени костра. Лидия Алексеевна разделила судьбу своих маленьких читателей. Голод, нищета, унижения все это было знакомо ей не понаслышке.

В этот же день 1937 года скончалась писательница и актриса Лидия Алексеевна Чарская (урожденная Воронова, в замужестве Чурилова). Она родилась 19 января 1875 г. в Царском селе в семье военного. Семь лет, с 1886 по 1893 г., провела в Павловском женском институте в Петербурге. Впечатления институтской жизни стали материалом для её будущих книг. Брак Лидии Алексеевны с офицером Б.Чуриловым оказался недолгим. Чурилов уехал в Сибирь на место службы, оставив в Петербурге жену с маленьким ребенком. После окончания театральных курсов Л.Чурилова поступила в петербургский Александринский театр и играла там до 1924 г. К литературной деятельности писательницу подтолкнуло стеснение в средствах, так как она в одиночку растила сына Юрия. В 1901г. в журнале «Задушевное слово» была напечатана первая повесть «Записки институтки», принесшая писательнице необычайный успех. С тех пор повести Чарской появлялись в этом журнале ежегодно. Всего за 20 лет творчества из-под пера писательницы вышло около 80 произведений: «Княжна Джаваха» (1903); «Люда Власовская» (1904); «Вторая Нина» (1909), «Ради семьи» (1914); «Евфимия Старицкая» (1904) и многие другие. Катастрофа 1917-го года и Гражданской войны, кроме всех известных последствий, поставила крест на детской литературе как словесности особой бережности, чувствительности и нежности. Последняя публикация Чарской, повесть «Мотылек», так и осталась неоконченной, журнал «Задушевное слово» закрылся в 1918 году. Мотылек сгорел в пламени костра. Лидия Алексеевна разделила судьбу своих маленьких читателей. Голод, нищета, унижения все это было знакомо ей не понаслышке. С первых лет советской власти ей было запрещено печататься под собственным именем и пользоваться псевдонимом, принесшим ей славу. Четыре тоненькие книжки для малышей, которые ей удалось издать в 20-е годы, вышли под мужским псевдонимом «Н.Иванов». Она жила на маленькую актерскую пенсию, тяжело болела. В то же время ее книги, изданные до революции, находили новых преданных читателей, ей вновь писали письма, а библиотекари вынуждены были докладывать наверх, что книги Чарской остаются в числе самых популярных у детей. Тогда чиновники Наркомпроса решили изъять все книги Чарской из библиотек, а в школах провести публичные суды над ней. Чарскую судили вместе с литературными персонажами, громили в газетах, поносили с трибун... Не сажали в тюрьму, не ссылали, но почти двадцать лет до своей смерти в 1937 г. она прожила в обстановке поношений, запретов, явной и скрытой враждебности. Но были люди, не оставившие в те тяжкие годы Лидию Алексеевну. Соседские девочки тайком приносили ей что-нибудь поесть. Юноша, читавший Чарскую еще в детстве, не побоялся помогать своей любимой писательнице, а через несколько лет стал ее мужем. Похоронена Лидия Чарская на Смоленском кладбище Ленинграда.

Сегодня также день памяти востоковед-индолога, академика Федора Ипполитовича Щербатского, скончавшегося в 1942 году. Он родился 19 сентября 1866 г. в Польше, где в то время служил его отец. Будущий востоковед учился в Царскосельской гимназии, которую закончил в 1884 г. В 1889 г. Щербатской окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. После защиты диссертации был оставлен при университете для подготовки к профессуре по индологии. Затем Щербатской командирован в Вену и Бонн, где занимался индийской поэтикой. После возвращения в Россию в 1893 г. он некоторое время занимался общественной деятельностью - был земским гласным и уездным предводителем дворянства. Однако любовь к науке победила, и в 1901 г. профессор Щербатской приходит в Петербургский университет, где трудится до 1930 г. В 1918 г. он становится академиком Российской академии наук. В 1928-1930 гг. Щербатской возглавляет Институт буддийской культуры, а в 1930-1942 заведует Индо-тибетским кабинетом Института востоковедения. Щербатской являлся одним из основателей русской школы буддологии, перевёл и издал несколько памятников санскритской и тибетской литературы, состоял Почётным членом научных обществ Великобритании, Германии, Франции. В 1937 г. Щербатский подвергся резкой критике, а многие его ученики были репрессированы во время борьбы с идеализмом в востоковедении. В 1941 г. после начала войны Ф.И.Щербатской был эвакуирован в Северный Казахстан, где и умер.

В этот день 1960 года скончался художник Александр Васильевич Куприн. Он родился 10 марта 1880г. в городе Борисоглебске Воронежской губернии, в семье преподавателя уездного училища. В юности Куприн работал конторщиком на железной дороге, но проявлял интерес к искусству. В 1902 г. отправился в Петербург, решив стать художником. Проучившись до 1904 г., Куприн переехал в Москву, учился в школе К.Ф.Юона, затем в училище живописи, ваяния и зодчества. В 1910 г. Куприн с группой единомышленников основал объединение «Бубновый валет», тогда же состоялась их первая выставка. С этого времени в творческой манере художника заметно влияние кубизма, он пишет в основном натюрморты. В 1920г. художник уезжает в Нижний Новгород, где руководит художественными мастерскими. В 1924г. он возвращается в Москву, и с этого времени начинает активно заниматься пейзажем, вступив в художественное объединение «Московские живописцы». Пейзаж до конца жизни остается любимым жанром в творчестве живописца. Наряду с индустриальными мотивами Куприн все чаще обращается к пейзажам Крыма, проникнутым нежной лиричностью и поэзией. Глубокие каньоны с поднимающимися почти отвесно скалами, растворяющиеся в вечернем сумраке тополя, узкие улицы средневекового Бахчисарая и высокие минареты в лучах заходящего солнца. А.В.Куприн скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Часть работ художника хранится в Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Петербурге.

В этот день 1960 года скончался художник Александр Васильевич Куприн. Он родился 10 марта 1880г. в городе Борисоглебске Воронежской губернии, в семье преподавателя уездного училища. В юности Куприн работал конторщиком на железной дороге, но проявлял интерес к искусству. В 1902 г. отправился в Петербург, решив стать художником. Проучившись до 1904 г., Куприн переехал в Москву, учился в школе К.Ф.Юона, затем в училище живописи, ваяния и зодчества. В 1910 г. Куприн с группой единомышленников основал объединение «Бубновый валет», тогда же состоялась их первая выставка. С этого времени в творческой манере художника заметно влияние кубизма, он пишет в основном натюрморты. В 1920г. художник уезжает в Нижний Новгород, где руководит художественными мастерскими. В 1924г. он возвращается в Москву, и с этого времени начинает активно заниматься пейзажем, вступив в художественное объединение «Московские живописцы». Пейзаж до конца жизни остается любимым жанром в творчестве живописца. Наряду с индустриальными мотивами Куприн все чаще обращается к пейзажам Крыма, проникнутым нежной лиричностью и поэзией. Глубокие каньоны с поднимающимися почти отвесно скалами, растворяющиеся в вечернем сумраке тополя, узкие улицы средневекового Бахчисарая и высокие минареты в лучах заходящего солнца. А.В.Куприн скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Часть работ художника хранится в Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Петербурге. Сегодня мы также вспоминаем фольклориста, этнографа и переводчика Петра Григорьевича Богатырева, скончавшегося в 1971 году. Он родился 28 января 1893г. в Саратове. В 1918 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1922-1939 гг. работал сотрудником советского полпредства в Чехословакии, а также преподавал в Братиславском университете. Этот период оказался весьма плодотворным, именно в эти годы Богатырев сформировался как этнограф и фольклорист. Он совершил несколько научных экспедиций в Закарпатье, результаты которых были обобщены в книге «Магические действия, обряды и верования Закарпатья» (1929). Его также интересовало изучение народного театра, сравнительный анализ фольклора различных славянских народов. Богатырев был удостоен звания доктора honoris causa (без защиты диссертации) Карлова университета в Праге и университета Яна Амоса Коменского в Братиславе. По возвращении в СССР в 1940 г. Богатырев стал профессором МГУ, заведовал кафедрой фольклора в Московском институте философии, литературы и искусства и одновременно сектором фольклора Института этнографии АН СССР. В 1941г. Петр Григорьевич защитил докторскую диссертацию о чешском народном театре. В 1948 г. Богатырев подвергся гонениям в рамках «борьбы за чистоту советской фольклористики». Он был изгнан из МГУ и Академии наук. Один из учеников буквально спас его, пригласив в Воронеж, где Богатырев преподавал в университете с 1952 по 1959гг. В конце 1950-х гг. гонения прекратились, Петр Григорьевич стал научным сотрудником Института мировой литературы АН СССР, а в 1964 г. вернулся в МГУ. Богатырёв известен как автор первого и ставшего классическим перевода с чешского романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Его перу принадлежит более 300 работ, посвященных народному театру, поэтике и семиотике фольклора. Также он являлся редактором и одним из авторов учебника «Русское народное поэтическое творчество».

В этот день мы также вспоминаем летчика и художника-иллюстратора Константина Константиновича Арцеулова, скончавшегося в 1980 году. Он родился 17 мая 1891 г. в Ялте, был сыном моряка Константина Арцеулова и Жанны Арцеуловой, дочери Ивана Айвазовского. С 1906 по 1908 гг. учился в Морском кадетском корпусе, затем работал на авиационном заводе С. Щетинина в Петербурге, одновременно учился в лётной школе и занимался планеризмом. Получив в 1911 г. диплом пилота-авиатора, стал инструктором в Севастопольском аэроклубе. В начале Первой мировой войны Арцеулов служил в кавалерии, командовал взводом. В 1915 г. сдал экзамен на военного лётчика и служил в 18-м корпусном авиационном отряде, совершил около 200 разведывательных полётов. С 1916 г. служил в 8-м истребительном авиационном отряде, успешно провёл 18 воздушных боёв. В том же году был назначен начальником отделения по подготовке лётчиков-истребителей в Севастопольской школе авиации. Здесь осенью 1916 г. Арцеулов впервые в истории русской авиации намеренно ввёл самолёт в штопор и вывел его из штопора. В дальнейшем эта фигура высшего пилотажа была включена в курс обучения лётчиков-истребителей, что расширило манёвренные возможности самолёта в бою и уменьшило число жертв в авиации. Константин Константинович был награжден орденами Св.Владимира 4 степени с мечами, Св.Анны 4 степени и другими. В советское время был инструктором авиашколы, летчиком-испытателем, занимался аэрофотосъемкой. В 1923 г. Арцеулов испытывал первый советский истребитель И-1 конструкции Н.Н.Поликарпова. Был пионером советского планеризма, в 1923 г. получил диплом пилота-парителя №1, разработал и построил 5 планёров собственной конструкции. В 1927г. Арцеулова перевели в гражданскую авиацию, где он провёл аэрофотосъёмку многих удалённых районов страны, участвовал в определении трассы будущего Турксиба.

В этот день мы также вспоминаем летчика и художника-иллюстратора Константина Константиновича Арцеулова, скончавшегося в 1980 году. Он родился 17 мая 1891 г. в Ялте, был сыном моряка Константина Арцеулова и Жанны Арцеуловой, дочери Ивана Айвазовского. С 1906 по 1908 гг. учился в Морском кадетском корпусе, затем работал на авиационном заводе С. Щетинина в Петербурге, одновременно учился в лётной школе и занимался планеризмом. Получив в 1911 г. диплом пилота-авиатора, стал инструктором в Севастопольском аэроклубе. В начале Первой мировой войны Арцеулов служил в кавалерии, командовал взводом. В 1915 г. сдал экзамен на военного лётчика и служил в 18-м корпусном авиационном отряде, совершил около 200 разведывательных полётов. С 1916 г. служил в 8-м истребительном авиационном отряде, успешно провёл 18 воздушных боёв. В том же году был назначен начальником отделения по подготовке лётчиков-истребителей в Севастопольской школе авиации. Здесь осенью 1916 г. Арцеулов впервые в истории русской авиации намеренно ввёл самолёт в штопор и вывел его из штопора. В дальнейшем эта фигура высшего пилотажа была включена в курс обучения лётчиков-истребителей, что расширило манёвренные возможности самолёта в бою и уменьшило число жертв в авиации. Константин Константинович был награжден орденами Св.Владимира 4 степени с мечами, Св.Анны 4 степени и другими. В советское время был инструктором авиашколы, летчиком-испытателем, занимался аэрофотосъемкой. В 1923 г. Арцеулов испытывал первый советский истребитель И-1 конструкции Н.Н.Поликарпова. Был пионером советского планеризма, в 1923 г. получил диплом пилота-парителя №1, разработал и построил 5 планёров собственной конструкции. В 1927г. Арцеулова перевели в гражданскую авиацию, где он провёл аэрофотосъёмку многих удалённых районов страны, участвовал в определении трассы будущего Турксиба. В 1933 г. Арцеулов был репрессирован по доносу и осуждён к высылке в Архангельск, где работал мотористом на катере. В 1937 г. он был реабилитирован. По причине большого перерыва в лётном стаже Константин Константинович в авиацию не вернулся. В последующие годы работал художником-оформителем, оформил более 50 книг, а также журналы «Техника – молодёжи», «Крылья Родины», «Юный техник» и другие. Арцеулов создал панно в главном зале Центрального дома авиации и космонавтики имени М.В.Фрунзе. Скончался в Москве.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского военачальника маршала Василия Ивановича Чуйкова, скончавшегося в 1982 г. Он родился в 31 января 1900 г. в Тульской губернии в крестьянской семье. Проучившись 4 года в сельской школе, в 12 лет Василий ушел на заработки в Петербург и стал учеником в шорной мастерской. В 1917 г. служил юнгой отряда минеров в Кронштадте. Во время Гражданской войны в 19 лет стал командиром полка, сражался на Южном, Восточном и Западном фронтах, был награжден 2 орденами Красного Знамени, именными золотыми часами и Золотым оружием. В 1925 г. окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе, В 1929 - 1932 гг. Чуйков служил начальником отдела штаба Дальневосточной армии В.К.Блюхера. Затем последовательно командовал бригадой, корпусом, группой войск, армией, с которой освобождал Западную Белоруссию и участвовал в Советско-финляндской войне 1939 - 1940 гг.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского военачальника маршала Василия Ивановича Чуйкова, скончавшегося в 1982 г. Он родился в 31 января 1900 г. в Тульской губернии в крестьянской семье. Проучившись 4 года в сельской школе, в 12 лет Василий ушел на заработки в Петербург и стал учеником в шорной мастерской. В 1917 г. служил юнгой отряда минеров в Кронштадте. Во время Гражданской войны в 19 лет стал командиром полка, сражался на Южном, Восточном и Западном фронтах, был награжден 2 орденами Красного Знамени, именными золотыми часами и Золотым оружием. В 1925 г. окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе, В 1929 - 1932 гг. Чуйков служил начальником отдела штаба Дальневосточной армии В.К.Блюхера. Затем последовательно командовал бригадой, корпусом, группой войск, армией, с которой освобождал Западную Белоруссию и участвовал в Советско-финляндской войне 1939 - 1940 гг.В первые годы Великой Отечественной войны Чуйков (до 1942 г.) находился в должности военного атташе в Китае. В сентябре 1942 г. командовал 62-й армией, которая прославилась героической обороной Сталинграда. Именно с этого момента Чуйков получил всероссийскую известность. Затем командовал армиями, сыгравшими большую роль в Сталинградской битве, при форсировании Днепра, в штурме Запорожья, Висло-Одерской и Берлинской операциях, и был дважды удостоен звания Героя Советского Союза (1944, 1945). После войны являлся главнокомандующим советскими войсками в Германии. В 1955 г. Чуйкову было присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1960 - 1964 гг. был заместителем министра обороны СССР, в 1964 г. - начальником Гражданской обороны СССР. Погребен в Волгограде на Мамаевом кургане.

В этот день 2001 года скончался филолог, лингвист и историк Василий (Васо) Иванович Абаев. Он родился 2 декабря 1900 г. в селении Коби Тифлисской губернии, осетин по национальности. В 1925 г. окончил факультет общественных наук Ленинградского университета, работал в Кавказском историко-археологическом институте АН СССР, с 1930 - в Яфетическом институте (позднее преобразованном в Институт языка и мышления им. Марра), с 1950 - в Институте языкознания АН СССР в Москве. В ранних своих работах Абаев развивал идеи Н.Я.Марра, однако впоследствии он перешел на позиции традиционного сравнительно-исторического языкознания. В годы Великой Отечественной войны Абаев работал в Северо-Осетинском и Юго-Осетинском НИИ, а с 1944 года заведовал также кафедрой Северо-Осетинского Педагогического института. Одна из главных работ В.И.Абаева - фундаментальный «Историко-этимологический словарь осетинского языка» в 5 томах (1958-1990); в нём прослеживается этимология и история осетинских слов и внешние связи осетинского языка с индоевропейскими и неиндоевропейскими языками. Абаев публиковал также теоретические исследования по общему языкознанию, иранистике, литературоведению, методологии лингвистики. В 1962 г. он защитил докторскую диссертацию, с 1969 г. профессор, старший научный сотрудник Института языкознания АН СССР. Василий Иванович являлся действительным членом Азиатского Королевского общества Великобритании, член-корреспондентом Финно-Угорского общества в Хельсинки, почётным членом Европейского иранологического общества (Италия), почётным членом РАЕН. В 1981 г. Абаев удостоен Государственной премии СССР. В.И.Абаев умер в Москве, похоронен во дворе Осетинской церкви во Владикавказе.