Эта статья была написана 28 лет назад, в 1989 году, и опубликована в журнале «Москва» в 1990 году (№3). И теперь, накануне 100-летия Октябрьской революции, на мой взгляд, нынешним читателям будет полезно ознакомиться с цифрами и документальными свидетельствами, изложенными в ней. Вопросы, поднятые тогда, во время «перестройки», не потеряли своей остроты и актуальности и в наше время.

Мы будто живем для того,

чтобы дать какой-то великий урок человечеству.

П.Я. Чаадаев

Не раз я задумывался над мучительным вопросом: где, в чём спасение России? Кто же в конце концов выведет нас на истинный и ясный путь благоденствия из безысходности и бесцельности исторических блужданий, на которые толкнули некогда нашу державу «великие революционеры», да так и бросили ее во мраке безвременья, не оставив надежды на спасение? Вернется ли когда-нибудь к российской земле хозяин?

Как верно подметил Ленин, первыми и главными проблемами любой власти были и остаются проблемы земли и собственности. И поэтому, если мы хотим изменить жизнь в России к лучшему, то должны начинать с вопроса: чьей собственностью является земля?

Петр Аркадьевич Столыпин в своем выступлении на заседании Государственной Думы 10 апреля 1907 года, касаясь тезиса о повсеместном отчуждении земли, который всячески навязывали правительству левые партии, говорил: «Пора этот вопрос двинуть в его настоящие рамки, пора, господа, не видеть в этом волшебного средства, какой-то панацеи против всех бед. Средство это представляется смелым потому только, что в разоренной России оно создаст еще класс разоренных землевладельцев».

Гениальный русский государственный деятель, подвижник, ученый, патриот оказался, как это ни больно сознавать, в высшей степени провидцем. Навязанное России революционной партией отчуждение земли породило «класс» разоренных землепользователей. Свое выступление в Государственной Думе в тот день П.А. Столыпин закончил поистине бессмертными - ставшими ныне крылатыми - словами: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!»

К сожалению, истории нашего государства суждено было пойти по пути великих потрясений...

Говоря «им», Столыпин имел в виду тех, кто был одержим маниакальной идеей беспредельной власти и жесточайшей диктатуры, кому было плевать на Россию и ее народ, обреченный, по их понятиям, быть лишь «коммунистическим материалом» (Бухарин) для параноических интернационально-земшарных экспериментов. Точнее говоря, он имел в виду антирусские силы, что и пришли затем к власти осенью 1917 года, про кого он говорил в одном из своих думских выступлений:

«Для всех теперь стало очевидным, что разрушительное движение, созданное крайними левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперед все противообщественные преступные элементы, разоряя честных тружеников и развращая молодое поколение».

Эти слова должны стать предупреждением и всем нам, ныне живущим, так как и теперь многочисленные наши левые (имелись в виду т.н. «либеральные» и «демократические». - В.Х.) партии и движения по примеру своих ретивых предшественников-революционеров с откровенной нахрапистостью рвутся к власти. И в первую очередь эти слова великого россиянина должны стать предупреждением тому, кто вновь близоруко купился на «красивые» и старые, как мир, лицемерно-дешевые лозунги «свободы, равенства и братства», кто, забыв уроки семидесятилетней давности, голосовал на выборах в Советы конца 80-х годов за тех же леворадикалов, пообещавших устроить новый рай на российской земле. Но за первые же годы нахождения их у власти они посадили всю страну на талоны, на карточки, довели ее до полного экономического краха, продовольственного кризиса, а национальные окраины - до настоящей гражданской войны. И всё меньше сомнений в том, что всё это и было их подлинной целью, точно так же, как уничтожение великого Российского государства явилось целью их идейных предшественников более семидесяти лет назад.

Пожалуй, самое главное сегодня - вернуть людей из городов на землю. Сделать это очень непросто. На протяжении десятилетий повсюду в нашей стране шло раскрестьянивание. Крестьян превратили в наемных рабочих, почти не заинтересованных в конечном результате их труда. Земля, по сути, оказалась бесхозной, никому не принадлежащей. И для того, чтобы многое в стране изменить к лучшему, нам жизненно важно понять: как же всё это произошло?

Согласно советским официальным источникам, в результате аграрной революции 1917-1918 годов крестьяне получили дополнительно, якобы к уже имевшейся у них, 152 млн. гектаров земли. Однако те же самые источники нигде не уточняют, что означает эта цифра и откуда взялась эта земля.

На сессии аграрников в Москве в 1969 году этого вопроса коснулся В.П. Данилов. В своем выступлении он сказал: «Сколько земли получили крестьяне в России из рук Октябрьской революции? 150 миллионов десятин! - отвечает наша статистика. Но мы не можем до сих пор ни раскрыть, ни объяснить этой цифры» (Проблемы аграрной истории советского общества. Материалы научной сессии 9-12 июня 1969 года. М., 1971, с. 365).

Тем не менее раскрыть и объяснить эту цифру не представляет большого труда.

Сошлюсь в данном случае на работу западного историка М.Бернштама «Силы в Гражданской войне», опубликованную в журнале «Вестник русского христианского движения» (1978, №128), издающемся во Франции. В своей работе он пишет: «По данным Всероссийской и поземельной переписи 1917 года, по 38 губерниям России (без занятых неприятелем) всего сельскохозяйственной земли было перед социалистической революцией 151,35 млн. десятин или 165,35 млн. гектаров (1 десятина равна 1,09254 гектара). Все эти 151,35 млн. десятин... были, по существу, конфискованы советской властью, поскольку право собственности на землю было Декретом о земле 26 октября 1917 года отменено. В результате организованного сверху чёрного передела - аграрной революции 1918 года - все 151,35 млн. десятин оказались в распоряжении Советов, и они распределили всю землю заново - уже от себя. Часть земли была передана земельным обществам, часть осталась во владении Советов, часть была передана последними под совхозы и колхозы и т.п. Таким образом, передача части земли земельным обществам выглядит уже как бы в качестве доброй воли, благодеяния, передачи земли крестьянам. В итоге советская наука считает, что эта отчужденная от крестьянской собственности, да еще и вся на круг земля площадью в 151,35 млн. десятин - передана крестьянам. Более того, до сих пор считается, что в результате революции вся эта земля прибавилась к некоторой исходной величине, и вообще «крестьянское землепользование возросло на 150 миллионов гектаров». В таком случае советские специалисты должны доказать, что от революции территория России увеличилась в два раза или что советская власть распахала тундру».

Как видим, довольно простое объяснение, о котором доныне советские ученые предпочитают помалкивать. Однако очень многим, не наделенным учеными степенями нашим соотечественникам, давным-давно ясно: исходя из отмены собственности на землю в 1917 году, крестьяне не получили, а лишились принадлежащей им земли. Поэтому более чем кощунственно на протяжении всей советской истории звучали слова о том, что народы России с восторгом восприняли Декрет о земле 1917 года, который якобы возвращал народу землю. Противоставшая аграрной столыпинской реформе аграрная контрреформа большевиков, заимствованная ими, в свою очередь, у эсеров, ни в коей мере не явилась результатом воли и чаяний крестьянства. Очень скоро Декрет о земле выявил свою подлинную сущность, выразившуюся в продразверстке, продналоге, в конфискации «излишков» урожая, в натуроплате и обязательных поставках продуктов государству, что и привело к ужасающему повсеместному голоду в деревнях (как, впрочем, и в городах) и миллионам вымерших от него.

По всей России начались бунты и восстания. К сожалению, советская историческая наука почти не располагает статистикой народных антиреволюционных выступлений. Но все-таки некоторые данные эти источники нам дают. Советский историк М.И. Кубанин сообщает, что, к примеру, в Тамбовской губернии участвовало в восстании 25-30% всего населения и делает вывод: «Несомненно, что 25-30% населения означает, что всё взрослое мужское население ушло в армию Антонова (Кубанин М.И. Антисоветское крестьянское движение в годы гражданской войны (военного коммунизма). «На аграрном фронте», 1926, №2, с. 24). М.И. Кубанин пишет также о ряде других наиболее известных восстаний на протяжении всего военного коммунизма: об Ижевской народной армии, располагавшей 70 000 человек, которой удалось продержаться свыше трех месяцев, о Донском восстании, в котором участвовало 30 000 вооруженных казаков и крестьян, а с тылами имевшем силу в сто тысяч человек и прорвавшем красный фронт.

В крестьянском восстании летом 1918 года в Ярославле и Ярославской области участвовали тысячи городских рабочих и окрестных крестьян, а во многих других волостях и деревнях бралось за оружие поголовно всё население, включая женщин, стариков и детей. Советский историк Л.М. Спирин обобщает: «С уверенностью можно сказать, что не было не только ни одной губернии, но и ни одного уезда, где бы не происходили выступления и восстания населения против коммунистического режима» (Спирин Л.М. Классы и партии в Гражданской войне в России. 1917-1920 гг. М., 1968, с. 180).

Так, сводка штаба Восточного красного фронта содержала описание локального восстания в марте 1919 года в Сенгилеевском и Белебеевском уездах Поволжья: «Крестьяне озверели, с вилами, с кольями и ружьями в одиночку и толпами лезут на пулеметы, несмотря на груды трупов, их ярость не поддается описанию» (Кубанин М.И. «На аграрном фронте», 1926, №2, с. 41).

Такую же картину описывает свидетель крестьянского выступления осенью 1918 года в Шацком уезде Тамбовской губернии: «Я солдат, был во многих боях с германцами, но такого я не видел. Пулемет косит по рядам, а они идут, ничего не видят, по трупам, по раненым лезут напролом, глаза страшные, матери детей вперед, кричат: «Матушка, Заступница, спаси, помилуй, все за Тебя ляжем». Страху уже у них не было никакого» (Штейнберг И.З. Нравственный лик революции. Берлин, 1923, с. 62).

Даже этих немногих, отраженных в исторической литературе фактов достаточно для утверждения того, что наш народ не покорился молча диктаторской власти, а ответил на нарушение его тысячелетнего уклада жизни упорным и повсеместным сопротивлением. И борьба эта затихла лишь после того, как регулярная и хорошо вооруженная армия в войне с этим народом безжалостно уничтожила более десяти миллионов человек непокорного населения своей страны.

М.Бернштам в названной выше работе «Силы в Гражданской войне» задается целью составления общего баланса потерь населения России за годы войны 1918-1920 годов: «Согласно специальному справочнику ЦСУ, количество населения на территории СССР после 1917 года без учета населения территорий, отошедших от России и не вошедших в СССР, составило 146 755 520 человек (ЦСУ СССР. Административно-территориальный состав СССР на 1 июля 1925 года и на 1 июля 1926 года в сопоставлении с довоенным делением России. Опыт установления связей между административно-территориальным составом СССР. М., 1926, с. 49-58). Такова исходная цифра населения, которое с октября 1917 года оказалось в зоне работы социалистической революции. На этой же территории перепись 28 августа 1920 года по самым максимальным итогам, и вместе с находившимися в армии, находит только 134 569 206 человек (Статистический ежегодник 1921 года. Вып.1. - Труды ЦСУ, т. VIII, вып. 3. М., 1922, с. 8). Дефицит населения - 12 186 314 человек.

Таким образом, - продолжает историк, - за неполных три первых года социалистической революции на территории бывшей Российской империи (с осени 1917-го по 28 августа 1920-го) население потеряло 8,3% своего исходного состава. За эти годы эмиграция составила 86 000 тыс. человек (Алехин М. Эмиграция белая. БСЭ, 1-е изд., т. 64. М., 1934, стлб. 163), а естественная убыль - превышение смертности над рождаемостью - 873 623 человека (Труды ЦСУ, т. XVIII, М., 1924, с. 42. Источники указаны Бернштамом. - В.Х.). Таким образом, потери от революции и Гражданской войны за первые неполные три года советской власти без эмиграции и естественной убыли составили более 11 млн. человек. Тут, конечно, необходимо заметить, - заключает автор, - что «естественная убыль» требует разумной интерпретации: почему убыль? Уместен ли здесь принятый в науке термин «естественная»? Ясно, что превышение смертности над рождаемостью есть явление противоестественное и тоже относится к демографическим итогам революции и социалистического эксперимента».

Красная армия в Гражданской войне потеряла около 1 млн. солдат и служащих (Народное хозяйство Союза ССР в цифрах. Статистический справочник. Год 2-й. М., 1925, с. 110), в то время как Белое движение было довольно малочисленно. К концу зимы 1919 года, то есть ко времени максимального его развития, оно, по данным советских военных сводок, не превышало 537 тыс. человек (Какаурин Н.Е. Как сражалась революция. Т. 2. М.-Л., 1926, с. 137). И если сопоставить потери двух противоборствующих армий с потерями мирного населения России, то никуда не деться от вопроса: так кто же с кем воевал? Белые с красными?

Пришла пора открыто и смело посмотреть на итоги потерь Гражданской войны для того, чтобы увидеть: из одиннадцати с лишним миллионов погибших более десяти миллионов приходится на мирное население России. И, наконец, осознав это, нам придется признать: то была не просто Гражданская война, а ВОЙНА ПРОТИВ РОССИЙСКОГО НАРОДА, который явился главной и самой опасной силой в сопротивлении диктатуре истребительной власти.

В.И. Ленин признавал, что эта сила крестьянского и общенародного повстанчества или, в его определении, «мелкобуржуазной стихии» оказалась для коммунистического режима опаснее всех белых армий, вместе взятых (Ленин В.И. ПСС, 5-е изд., т. 43, с.23-24. Далее ссылки на это издание). И только отмена военного коммунизма и введение нэпа, что, конечно же, явилось вынужденной мерой, оказались спасительными для Советской власти. И сейчас даже как-то неловко и грустно читать высказывания наших многих экономистов о том, будто бы нэп - это «гениальное изобретение» вождя. Со всей определенностью необходимо сказать: это совсем не так. Вернее, действительно «изобретение», но для «коммунистического режима» явившееся вынужденным, спасительным отступлением, которое было добыто народом в кровавой борьбе.

О серьезности этой борьбы можно судить по телеграммам Ленина в местные исполнительные комитеты еще на первом году революции. Вот некоторые из них.

Пензенскому губисполкому, Е.Б. Бош: «Получил Вашу телеграмму. Крайне удивлён отсутствием сообщений о ходе и исходе подавления кулацкого восстания пяти волостей. Не хочу думать, что Вы проявили промедление или слабость при подавлении и при образцовой конфискации всего имущества и особенно хлеба у восставших кулаков. Предсовнаркома Ленин. 12.VIII.1918 г.» (т. 50, с.148).

Пензенскому губисполкому, Минкину: «Получил на Вас две жалобы. Первая, что Вы обнаруживаете мягкость при подавлении кулаков. Если это верно, то Вы совершаете великое преступление против революции. Предсовнаркома Ленин. 14.VIII.1918 г.» (т. 50, с. 149).

Ливенскому исполкому: «Приветствую энергичное подавление кулаков и белогвардейцев в уезде. Необходимо ковать железо, пока горячо, и, не упуская ни минуты, организовать бедноту в уезде, конфисковать весь хлеб и всё имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков из кулаков, мобилизовать и вооружить бедноту при надежных вождях из нашего отряда, арестовать заложников из богачей и держать их, пока не будут собраны и ссыпаны в их волости все излишки хлеба. Телеграфируйте исполнение. Часть образцового Железного полка пошлите тотчас в Пензу. Предсовнаркома Ленин. 20.VIII.1918 г.» (т. 50, с. 160).

Но и через год ситуация не изменилась.

«Симбирск, Реввоенсовет Востфронта, Гусеву, Лашевичу. Положение на юге так тяжело, что едва ли сможем дать вам пополнение. Придется вам налечь изо всех сил на мобилизацию, иногда поголовную, прифронтовой полосы, на местные воензаги и на сбор винтовок с населения. Расстреливайте за сокрытие винтовок. Предсовнаркома Ленин. 6 июня 1919» (т. 50, с. 342).

«Симбирск, Реввоенсовет Востфронта, Гусеву, Лашевичу. Обратите сугубое внимание на восстание в районе Иргиза. Не запускайте, мобилизуйте поголовно все окрестности, обсудите, нельзя ли аэропланами побить повстанцев. Ликвидация необходима немедленная и полная. Предсовнаркома Ленин. 11 июня 1919» (т. 50, с. 345).

Восстания и мятежи, прошедшие на Дону, Украине, Северном Кавказе, в Поволжье, Сибири, Центральной части России означали, что большинство крестьян отнеслось к действиям новой власти в деревне как к откровенному грабежу. К тому же селяне остро почувствовали, чем всё это обернется для них в недалеком будущем...

Крестьянство, несмотря на всю жестокость, примененную к ним, всё-таки не было сломлено и победило в этой борьбе. Революционная власть ради собственного спасения вынуждена была пойти на уступки: отказаться от политики продразверстки и ввести нэп. Но отступление это, как и следовало ожидать, оказалось лишь передышкой перед еще более изощренным в своей беспощадности наступлением на крестьян. (Л.Троцкий в 1923 году в книге» Литература и революция» писал: «НЭП есть излучина революционной траектории...», «кратковременная остановка на станции, которая служит для того, чтобы набрать воды и поднять пары» (с. 80)).

Еще в июле 1918 года на Пятом Всероссийском съезде Советов левые эсеры обвинили большевиков в их крайней бесчеловечности по отношению к российскому крестьянству. На что Ленин в докладе о деятельности СНК ответил: «Тысячу раз будет не прав тот, кто позволит себе хоть на минуту увлечься чужими словами и сказать, что это - борьба с крестьянством, как говорят иногда неосторожные или невдумчивые из левых эсеров. Нет, это борьба с ничтожным меньшинством деревенских кулаков, это борьба за то, чтобы спасти социализм и распределить хлеб в России правильно» (т. 36, с. 507).

На все подобные обвинения в адрес большевиков нетрудно было дать «правильный» ответ. Но отчего же тогда в этой борьбе «с ничтожным меньшинством деревенских кулаков» только за первые три года советской власти оказалось погублено более десяти миллионов человек крестьянского населения? И как так вышло, что война с этим «ничтожным меньшинством» затянулась почти на двадцать лет, а деревни, по сути, оказались разорёнными? И всё это понадобилось проделать для того, «чтобы спасти социализм и распределить хлеб в России правильно»? Как будто неправильно было для России обеспечивать себя и весь мир хлебом, а не р а с п р е д е л я т ь его среди своего населения, доведенного революцией до голода и нищеты...

Нет, не Гражданская война, как считают многие, «вынудила» большевистское правительство пойти на изобретение экономической стратегии «военного коммунизма». В.И. Ленин в октябре 1921 года таким образом оправдывал ошибочность ставки на продразверстку и контрактацию продовольствия в крестьянских хозяйствах: «Мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению... Мы предполагали без достаточного расчета - непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное производство и государственное распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку» (т. 44, с. 157).

Так что сразу же по окончании тяжелейшей Гражданской войны Ленин даже и не пытался списывать на нее все так называемые «крайности» и «искривления» «военного коммунизма», но подчеркивал их полную осознанность, а не стихийность, подтверждал, что они были заранее спланированы революционной властью, желавшей как можно быстрее перейти к «коммунистическому производству и распределению».

Против мнения о «временном» характере деспотических производственных отношений «военного коммунизма» говорит тот факт, что Н.И. Бухарин - этот, по словам Джона Рида, «невысокий рыжебородый человек с глазами фанатика» - даже и в 1920 году в книге «Экономика переходного периода» распространял их на всё время перехода общественных отношений от капиталистических к социалистическим вне зависимости от исторической продолжительности этого перехода. Он писал: «Революционное насилие... должно активно помочь формированию «концентрированного насилия» государства нового класса, которое действует как рычаг экономического переворота, изменяя экономическую структуру общества».

Эта «ошибка» слишком дорого стоила русскому народу. Настроение крестьян и положение дел в деревне точно определил Зиновьев в марте 1919 года на VIII съезде партии: «Нельзя скрывать на съезде того факта, что местами слово «комиссар» стало бранным, ненавистным словом. Человек в кожаной куртке... в народе стал ненавистным». И далее: «Крестьянство недовольно, оно протестует, среднее крестьянство ненавидит коммунистическую партию... Если вы теперь пойдете в деревню, вы увидите, что они всеми силами нас ненавидят».

Тем не менее до сих пор наши органы печати с огорчительной близорукостью культивируют мысль о «блистательном» решении крестьянского вопроса одним из первых декретов Октября. Ведь это в нынешнее время газета «Советская Россия» в своей передовой статье «Спор о земле», посвященной заседанию Верховного совета СССР по выработке закона о земле, сообщает о главном крестьянском вопросе: «И вспомним, как блистательно он был разрешен знаменитым Декретом о земле, принятым на Втором съезде Советов в октябре 1917 года» («Советская Россия» от 10 октября 1989 г.). Вот только никак невозможно в этом случае понять: отчего это вдруг по всей России на первом же году революции начались крестьянские мятежи и восстания? Чего это вдруг народ взбунтовался? Большевики «вернули» крестьянам землю, а они - схватились за вилы, за ружья и ушли в лес, к Антонову... И это при «блистательном-то» решении крестьянского вопроса! Очень странное поведение крестьян, не правда ли? Впрочем, всё зависит от того, что понимать по словом «блистательно»...

Не лучшим стало после революции и положение рабочего класса. В той же работе М.Бернштама прямо говорится, что в революции рабочий класс потерял не только политические, гражданские и социальные права. Он был и экономически подорван. Автор указывает: «За период Первой мировой войны, несмотря на рост цен, произошло повышение заработной платы фабрично-заводским рабочим, а семьи призванных на военную службу получили примерно 276,5 млн. рублей пособия, что в процентном отношении даже несколько превышает удельный вес рабочего класса в населении страны. За годы революции 1917-1920 годов объем промышленного производства упал до 4% довоенного (БСЭ, 3-е изд., т 7. М., 1972, с. 234), рабочий класс обнищал и деклассировался, нормы питания семей рабочих были значительно ниже минимально необходимых... Именно этим и мотивировали свою антисоциалистическую позицию рабочие представители на первых заседаниях Собрания уполномоченных еще в начале 1918 года».

А ведь это произошло еще до начала Гражданской войны. Но уже тогда во всей наготе предстала антинародная сущность «диктатуры пролетариата». Спрашивается, для чего же понадобилась эта революция, если всему народу: и крестьянам, и рабочим, и интеллигенции стало после нее намного хуже? Теперь уже ясно, что это понадобилось для того, чтобы, объявив государственную монополию абсолютно на всё и подчинив железному партийному аппарату всё и вся в одной из самых богатых людскими и природными ресурсами стран, широким фронтом ринуться на осуществление революции мировой. Россия должна была стать плацдармом глобального наступления на остальную Европу. Ее первой принесли в жертву идее о всемирной «диктатуре пролетариата». Самому же пролетариату в этой «всемирной диктатуре» отводилась роль пушечного мяса мировой бойни за интернациональную «земшарную» идею, а также - казарменной рабочей силы «Трудовых Армий» в последующем т.н. «мирном строительстве», например, в рытье каналов наподобие Беломорско-Балтийского.

Так, объявив поголовную мобилизацию населения в период Гражданской войны, коммунистический режим ввел в практику необычайную жестокость и расстрелы в армии по малейшему поводу. «Красноармейцев расстреливали как собак», - писала коммунистическая деятельница Лариса Рейснер («Пролетарская революция», 1923, №6, с. 253). В.И. Ленин не скрывал этого. «В Красной армии... применялись строгие, суровые меры, доходящие до расстрелов, - подчеркивал он в докладе на II Всероссийском съезде политпросветов 17 октября 1921 года, - меры, которых не видело даже прежнее правительство. Мещане писали и вопили: «Вот большевики ввели расстрелы». Мы должны сказать: «Да, ввели, и ввели вполне сознательно» (т. 44, с. 166). «Вы должны, - продолжал Ленин, обращаясь к делегатам съезда, - прийти к тому, чтобы сказать, что недоучившимся у нас нет места. Тогда, когда будет коммунизм, тогда ученье будет мягче. Теперь же я говорю, что ученье не может не быть суровым - под страхом гибели».

Как известно, отношение режима к пролетариату в «мирном строительстве» ярко выразилось в «трудах» Троцкого, который специально занимался рассмотрением этой проблемы по поручению ЦК партии большевиков. В тезисах ЦК IX съезду РКП(б), написанных Троцким, говорилось: «Съезд одну из насущных задач... видит в планомерной, систематической, настойчивой, суровой борьбе с трудовым дезертирством путем... создания из дезертиров штрафных рабочих команд... и заключения их в концентрационный лагерь».

А успех мировой революции уже в 1918 году виделся нашим вождям очень близким. Сразу же после поражения Германии в Первой мировой войне эта мечта, казалось им, обретала реальные очертания. В те дни Ленин телеграфировал Свердлову и Троцкому:

«Международная революция приблизилась за неделю на такое расстояние, что с ней надо считаться как с событием дней ближайших... Вывод: 1) вдесятеро больше усилий на добычу хлеба (запасы все очистить и для нас и для немецких рабочих). 2) вдесятеро больше записи в войско. Армия в 3 миллиона должна быть у нас к весне для помощи международной рабочей революции. Эта резолюция должна в среду ночью пойти всему миру по телеграфу. 1.X.1918» (т. 50, с. 186, выделения В.И. Ленина).

Отчего же задача мировой революции оказалась невыполненной? Цель эта не удалась главным образом потому, что данный «коммунистический режим» истратил себя на террор против российского населения и увяз в его крови. Этот кровавый «коммунизм» разбился о сопротивление народов России и застрял на ее территории, вынужденный сосредоточить все свои силы только на том, чтобы давить этот народ. И второй причиной данной «неудачи» явилось то обстоятельство, что рабочий класс других государств в основной своей массе не поддержал «великих устремлений» вождей Коммунистического Интернационала, убедившись воочию на примере России в бесчеловечной жестокости их практических дел. То есть Россия, принесённая в жертву Молоху, опять, как это не раз бывало в истории, спасла остальной мир от очередных завоевателей, мечтавших о вселенской диктатуре.

Как видим, «светлое будущее человечества», которым проводники коммунизма все предреволюционные годы соблазняли рабочий класс, выводя его на баррикады, толкая на забастовки, стачки и вооруженные восстания, оказалось на деле элементарной «Трудовой Армией» и идеальным до примитивности концлагерем. А уничтожение «буржуев» очень быстро перешло на уничтожение всех народов, населявших просторы России. По этим просторам потекли реки крови и поплыл над этой землей всеобщий стон и плач. Те же «счастливцы» из народа, что не попали в лагеря, осуждены были умирать голодной смертью, у них отобрали скот и последний хлеб. (Результат Гражданской войны, разорившей Россию, чётко подметил Троцкий на XII съезде РКП(б): «За время войны и революции Америка на 90% завладела нашими прежними рынками сельскохозяйственного сбыта». В то время как в период с 1909 по 1913 год производство Россией зерна превышало на 28% таковое Америки, Канады и Аргентины, вместе взятых, а русский экспорт в 1912 году достигал 16,5 млн. тонн зерна (см. «Наш современник», 1989, №11, с. 137)).

Но Россия выжила. Наверное, высшему Провидению было угодно, чтобы Россия спаслась. Спаслась своей прежней, тысячелетней духовной, нравственной и физической силой. Никакая другая страна не смогла бы перенести то, что перенесла наша Россия. Любой другой народ разбежался бы, сгинул бы от таких неимоверных страданий и пыток. Не потому ли и выбрало Провидение для распинания Россию, что только одна она и могла это всё вытерпеть? «Мы будто живем для того, чтобы дать какой-то великий урок человечеству» - эти слова Чаадаева оказались провидческими.

Вообще надо сказать, что наша историческая наука на каждом шагу вводила нас в заблуждение. Во всех школьных учебниках истории подробно рассказывается о разгромах крестьянами помещичьих усадеб, хотя вина в этом крестьян никем и никогда не доказывалась. В действительности подвергались разрушению в основном, как это ни покажется странным, не дворцы помещиков-землевладельцев, но усадьбы известных ученых, писателей, деятелей культуры, искусства и т.п., одним словом, тех людей, кто к эксплуатации крестьян не имел никакого отношения. Тут есть над чем задуматься... Обвинять же в этом «темный» народ по меньшей мере - подло.

Тот факт, что в конце восьмидесятых годов в школах и высших учебных заведениях отменены экзамены по истории СССР говорит о том, что история Советского государства оказалась фальсифицированной. Но признать это - мало. Наша беда еще и в том, что нынешние недремлющие «специалисты» исторических подлогов и подтасовок с новым азартом ринулись фальсифицировать ее заново. О том, как сбрасывают с пьедесталов одних вандалов и тут же поднимают на освободившийся пьедестал других, реабилитированных, уже сказано мной в статье «От покаяния к искуплению».

Критик Бенедикт Сарнов в первом номере журнала «Юность» за 1989 год в статье «Над схваткой», пытаясь оспорить мнение Ст.Куняева и А.Латыниной о геноциде коллективизации, которое они высказали в прессе, говорит следующее: «Кстати, коллективизацию Латынина дважды называет в своей статье г е н о ц и д о м (разрядка автора. - В.Х.). Хотя тоже ведь не может не знать, что геноцидом называется истребление по национальному, расовому признаку. Это не случайная обмолвка, а явное желание потрафить тем, кто изо всех сил тщится сейчас доказать, что виновниками гибели миллионов крестьянских семей были Троцкий да Каганович. Как будто не истребляли узбекских крестьян с такой же жестокостью, с какой истребляли русских «кулаков и подкулачников» в России, а украинских на Украине».

Как видим, Б.Сарнов здесь обвиняет своих оппонентов в неискренности: мол, всё знают, а всё равно пишут то, что им выгодно (обратите внимание на этот пренебрежительный союз «да»: «Троцкий да Каганович»...). И, наверное, думает при этом, что никто не видит его собственной неискренности, если не сказать - хитрости. Да, действительно, истребляли узбекских крестьян, как и практически всех остальных крестьян нашей многострадальной страны, а не только «кулаков» и «подкулачников» (что, без сомнения, тоже ведомо Сарнову), с такой же бессмысленной жестокостью, как и русских... Но ведь это не означает, что русских - не истребляли! Очень своеобразно действует Сарнов: напоминанием того, что не сказали Куняев и Латынина, пытается отвергнуть или хотя бы умалить то, что они сказали. И ведь прекрасно сам об этом знает! И не может не знать, что подобный ход «рассуждений» называется демагогией.

Но наверняка знает Сарнов и не только это. Не может он не знать, не может не догадываться, что физическое уничтожение ни в чем не повинных людей - по любому признаку - есть не что иное, как геноцид. И то обстоятельство, что в прежней истории человечества геноцид применялся чаще всего по национальному, расовому и религиозному признаку (и пусть не думает Сарнов, что я имею в виду исключительно еврейские погромы) вовсе не означает, что таковым он обязан быть во все времена.

Очень удобную форму «мышления» избрал для себя Сарнов: если миллионы людей уничтожались не по национальному или религиозному признаку, это означает, что никакого геноцида не было и вообще не могло быть. А что же было? Кстати, по какому признаку истребляли духовенство и взрывали храмы, если не по религиозному? - хотелось бы спросить у Сарнова. «А ни по какому, - предвижу его ответ. - Истребляли, и всё тут, не думая о признаках». Но уничтоженным людям, да и нам, ныне живущим, от этого не легче, несмотря даже на то, что признаки физического истребления народов нашей страны были вполне определенными.

Дело в том, что, начиная с октября 1917 года, в историю человечества вошел геноцид, в котором переплелись национальные и социальные признаки или, точнее сказать, - который вытекал из социального национализма. То есть данный геноцид мы вправе назвать социальным. И распространялся он не на какую-то отдельную социальную группу людей. В России (я имею в виду всё Советское государство) последовательно и планомерно уничтожались по социальному признаку и дворянство, и интеллигенция, и духовенство, и купечество, и крестьянство, и пролетариат. И поэтому с уверенностью можно говорить, что под широким прикрытием классовой борьбы подвергались уничтожению (по социальному признаку) практически все слои населения страны, то есть можно прямо сказать, что планировалось тотальное истребление большей части населения или, по крайней мере - половины. Об этом красноречиво свидетельствует трагедия расказачивания на Дону, когда четырехмиллионное население бывшей Области Войска Донского в течение 1919-1920 годов потеряло около двух миллионов человек. Не потому ли угасла цель вершителей социального геноцида, что наш народ не встал на колени и не подставил безропотно голову под бухаринскую «пролетарскую секиру», но выказал несгибаемое мужество и, умирая, не покорился специалистам по «мировому пожару».

Тем не менее в последнее время в нашей и зарубежной печати стали появляться публикации о якобы природной русской патриархальной покорности и русском врожденном рабстве. Правда, пишут об этом, как правило, люди нерусские, но уверенно считающие себя знатоками русского духа и русской души... Стоит ли всерьез их опровергать? На основании подлинных фактов, хотя бы даже тех, что изложены мною выше, должно быть стыдно утверждать подобное.

Да, наш народ отличается уважением к власти и, наверное, вправду где-то когда-то достаточно было какому-нибудь полицмейстеру послать в село картуз, чтобы утихомирить недовольных. Но это, как говорится, литературная гипербола. На самом же деле вся насквозь история дореволюционной России пронизана описанием народных восстаний и крестьянских войн. Достаточно вспомнить самые значительные из них - народные выступления во главе с Булавиным, Болотниковым, Разиным, Пугачевым. А о чём говорит всенародная борьба с бесчисленными завоевателями: Невская битва, Куликовское сражение, Бородино, Брусиловский прорыв, Сталинград и многое другое? А всенародный подъем против засилья Польши в Смутное время? А партизанское движение двух Отечественных войн? А что такое три российские революции XX века? Разве всё это не выражает сущность и дух гордого русского характера?

...Но снова и снова, в который уж раз, как только кто-либо в нашей печати наравне с фактами о репрессиях тридцатых-пятидесятых годов начинает говорить о терроре и геноциде первых послереволюционных лет и пытается всё прошлое насилие и всё то народное горе связать воедино, на этих людей моментально, с каким-то твердолобым упорством навешивается ярлык «обеливателей» Сталина. Даже не эпохи сталинизма, а самого Сталина. Так поступали и с В.Беловым, и с В.Кожиновым, и с Ю.Бондаревым, и с М.Лобановым, и с А.Ланщиковым, и с многими другими честными и наиболее объективными русскими писателями, прикасавшимися к этой теме, главные открытия которой еще только лишь с трудом пробиваются из-под завалов семидесятилетней лжи, дезинформации и фальсификации исторической науки.

А. Солженицын в книге «Архипелаг Гулаг» приводит полный список лагерных палачей: «Начальники Главного управления лагерей (ГУЛАГ): Коган, Берман, Нахимсон, Френкель. Их заместители: Раппопорт, Абрамсон, Плинер.

Начальники крупнейших концлагерей: Фирин (Беломорстрой, канал Волга-Москва), Биксон (СИБЛАГ), Серпуховский (Соловки), Финкельштейн (лагеря Северного края), Погребинский (лагеря Свердловской области). Мороз Яков Моисеевич, свояк Бермана (Печорский лагерь), Френкель (БАМЛАГ).

Начальники управления НКВД на местах: Абрампольский, Балицкий, Блат, Гоглидзе, Гоголь, Дерибас, Заковский, Залин, Зеликман, Карлсон, Кацнельсон, Круковский, Милевский, Пилляр, Райский, Реденс, Ритковский, Симоновский, Суворов, Троцкий, Файвилович, Фридберг, Шкляр».

Я привел этот список не для того, чтобы подчеркнуть национальность подавляющего из них большинства, чему так противятся наши ревнители космополитизма, а с той целью, чтобы эти имена люди запомнили и не забывали.

Спорить с современными разрывателями единого процесса российского геноцида становится бессмысленно. Они просто не хотят ничего знать и слышать. Для них Сталин - та ширма, за которую они прячутся от изнасилованной Правды и растерзанного народа, и, втянув головы в плечи, судорожно тычут пальцами в оплеванный портрет генералиссимуса: мол, это он, он виноват! И мы должны не с ними спорить, а спокойно и точно с помощью фактов и цифр объяснять народу то, что с ним сделали после октября 1917 года.

Нет, никто из здравомыслящих людей не станет оправдывать Сталина в его политике неограниченных репрессий - это было бы глупо. Лозунг «ликвидации кулачества как класса» полностью осуществил Сталин. Но в чьем сознании зародился этот лозунг и кто первым начал проводить его в жизнь - должно быть известно каждому.

«Кулачество» оказалось ликвидированным. Если и не физически ликвидированным, то - изолированным от земли в лагерях. Это было то самое - трудолюбивое, работающее, инициативное, радеющее о земле, любящее труд и землю крестьянство, на котором испокон веку держалась Россия, которое кормило страну и весь мир хлебом, да и не только им. Лишившись этого - главного - слоя крестьянства, экономическое положение страны оказалось подорванным до такой степени, что восстановить его стало невозможно до теперешних дней. Этот слой населения страны был подрублен под корень и вновь возродиться не сумел, потому что, во-первых, был уничтожен его генофонд, а во-вторых, ему никогда не позволяли возродиться, старательно обрубая появлявшиеся редкие ростки народной инициативы и доброго хозяйствования на земле. Даже уже и в наше время достаточно вспомнить недавние мытарства «архангельского мужика».

Сделав упор в деревне на бедняков, ставших таковыми по причине неумения и нежелания работать, лени, пьянства и разгильдяйства (хотя, конечно, многие трудолюбивые середняки были насильственно доведены продразверсткой и обложными налогами до крайней бедности), Советская власть и, в частности, ее эмиссары в деревне - двадцатипятитысячники - собственными руками довели сельское хозяйство до полного развала. И понадобились крайние меры, ужасающая жестокость, чтобы заставить тех, кто в деревне остался, с утра до ночи бесплатно работать в поле и затем отбирать у них за бесценок урожай, весь подчистую, чтобы хоть как-то свести концы с концами в этой бескрайней голодной стране. Если не сегодня, то в будущем никуда нам не деться от признания: военный коммунизм и коллективизация явились преступлением против собственного народа.

Но и этого оказалось недостаточно. Во все последующие годы деревню продолжали мучить всякого рода нововведениями. Ни одно из них не улучшило жизнь крестьян и экономическое положение страны, потому что, внедряя разные формы сельского хозяйства, принимая новые законы, программы и постановления, правительство в первую очередь думало не о крестьянине, а о той быстрой выгоде, которую может принести в данный момент государству новый закон. Крестьянин никогда в расчет не принимался. Заранее подразумевалось, что он должен бессловесно подчиняться всем подчас сумасбродным и, как правило, недальновидным решениям властей. Ожидаемая выгода на крестьянина никогда не распространялась. Но в конечном счете выгоды не получалось никому.

Русскую деревню в прямом смысле замучили идеями, не понимая того, что деревня должна жить естественной, одной ей доступной жизнью. В ее естественности заложено всё.

Уже современные «теоретики» социализма, переняв эстафету у прежних душителей деревни, выдвинули тезис о неперспективности деревень русского Нечерноземья. И началось их уничтожение. Людей заставили покинуть родные, с грехом пополам обжитые места и разъехаться неизвестно куда и зачем - по городам и центральным усадьбам. И стоят ныне тысячи пустых полуразрушенных деревень, и зарастает бурьяном брошенная, неухоженная земля...

1989 («Москва». 1990. №3)

***

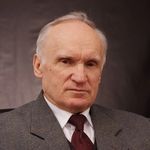

Валерий Васильевич Хатюшин (13 ноября 1948) - русский поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, публицист. Лауреат Литературной премии им. Сергея Есенина (2001), а также Международных литературных премий им. М. А. Шолохова и А. П. Платонова (2007). Главный редактор журнала «Молодая гвардия».

2. Re: Урок на века

1. Ликбез для столыпинца