Светлой памяти раб Божиих Бориса и Наталии

Борис Васильевич Журавлев родился 20.02.1899 года в семье потомственных почетных граждан Санкт-Петербурга. Его отец был управляющим делами петербургских купцов Полежаевых, которые немало благотворили Александро-Невской Лавре. В квартире Журавлевых в гостиной висел огромный, писаный маслом, портрет купца Полежаева, подаренный впоследствии Русскому музею. Летом семья Журавлевых жила на даче в Петергофе, и отрок Борис принимал участие в образовании Потешного полка, командиром которого являлся семилетний наследник престола Цесаревич Алексей. После зачисления в этот полк Борису сшили соответствующее обмундирование, в котором он сфотографировался. Впоследствии Борис Журавлев окончил педагогический институт и математический факультет Санкт-Петербургского университета. Он преподавал в школах математику и черчение, снискал любовь и уважение своих учеников. Об этом свидетельствуют их многочисленные теплые письма, приходившие со всех концов страны и даже с фронтов Великой Отечественной войны. Борис Васильевич обладал не только педагогическими и организаторскими талантами, писал стихи, неплохо рисовал.

В 1918 году, в тяжелое, голодное для страны время, не желая обременять семью, Борис уехал работать учителем в Новую Ладогу, где занимал должность заведующего внешкольным подотделом уездного отдела Народного образования. По своей инициативе он организовал литературный кружок, но пробыл там недолго. В 1919 году, когда к Петрограду подходили войска Юденича, Борис Васильевич добровольно вступил в ряды Красной армии.

25 апреля 1920 года нападением польских войск началась польско-советская война, и Б.В.Журавлев в качестве политрука батальона был направлен на борьбу с белополяками. Поляки стремительно продвигались вглубь страны: уже 6 мая ими был захвачен Киев. В оккупированных областях они организовывали расправы над теми, кто по их данным, относился к красноармейцам и особенно к коммунистам. Попавших в плен десятки тысяч русских солдат белополяки обрекали на смерть в концлагерях. Были среди пленных и гражданские лица. В ответ на чинимые зверства возникло отчаянное сопротивление, и 26 мая Красная армия перешла в контрнаступление. В середине августа она подошла к Варшаве и Львову. Однако в результате тщательно подготовленного контрудара белополяков и несогласованных действий советских военачальников, Красная армия вынуждена была отступить со значительными потерями.

1 августа 1920 года советские войска взяли Брест-Литовск. В этом бою Б.В.Журавлев был захвачен в плен и направлен в концлагерь Стрелково, известный жестокостью охранников и нечеловеческими условиями проживания. Тогда же семья Бориса Васильевича получила известие о его героической гибели в боях под Брест-Литовском, и никто уже не числил его в живых. После трехнедельного пребывания в лагере его перевели в концлагерь Демблин, где он и находился вплоть до 18 марта 1921 года, когда советская и польская стороны, не имея сил продолжать войну, заключили Рижский мирный договор, закрепивший все понесенные Россией потери.

С этого времени начинается долгий путь на Родину, который закончится только в начале октября в Минске. Находясь в польском плену, Б.В.Журавлев не терял присутствия духа, не впал в уныние, не озлобился. Он жадно впитывал новые для себя впечатления, которые отразил в письмах к родным, а впоследствии в воспоминаниях.

В старой петербургской квартире, заполненной антикварной мебелью и предметами старины, где проживало три поколения Журавлевых, старшая дочь Б.В.Журавлева Наталия Борисовна (10.02.1924-10.07.2010), известный в СССР врач-кардиолог, бережно хранила семейный архив, представляющий определенную историческую ценность. Мы предлагаем вниманию читателей небольшую часть этого архива - письма, воспоминания и рисунок Б.В.Журавлева о пребывании его в польском плену.

Лидия Ивановна Соколова, секретарь СПб Комиссии по канонизации

* * *

Письма из польского плена

И вот - все это сохранилось, хотя не раз казалось мне явно подлежавшим уничтожению. Но ведь резкие следы всего этого, во многом определившие дальнейшую жизнь, все равно нельзя уничтожить.

К началу 1921 года жизнь в рабочем лагере советских военнопленных № 16\II у форта Горчаков и при крепости Демблин на Висле входила в более ровную колею. Кончилась полоса повальных заболеваний (тифом, воспалением легких) с большой смертностью; поредевшее население бараков лучше приспособилось к подневольной работе при полуголодном существовании. У меня в канцелярии лагеря было не только свое определенное место, но и хороший приятель - «ордынас» польского взводного (plutonowego) - мой ровесник Андрей Чурляев.

Дневное время мы подолгу проводили вместе, иногда и до позднего вечера. Нам было хорошо друг с другом; но с Андрюшей говорить я мог не обо всем: оставалось во мне такое - и может быть, самое главное - чего бы не мог понять Андрюша с его неискушенным умом крестьянского паренька (Аткарского уезда Саратовской губ). Зато позже вечером и ночью, лежа на нарах между другими, в полутьме и среди шорохов многолюдства, я уходил в мыслях и воображении далеко от настоящего - больше к прошлому, чем к будущему, которое было еще полно неизвестности. В таких-то обстоятельствах - как ни удивительно было - начали у меня слагаться стихи, которые подолгу звучали в ушах и, принимая окончательную форму, оказывались на бумаге. Одно из стихотворений, сложившееся в феврале-марте, получилось настоящим славословием одиночеству, ласковые утешения которого я испытал на себе тогда.

Les Fendresses de la Solitude

А, это Ты... что материнскими руками

Несешь меня по келиям души,

Усталый ум баюкаешь неверными мечтами,

Ты, смелая в глуши...

Ты помнишь город мой - гранитный муравейник,

Блужданье вдоль домов и комнату мою,

Где ночи целые читал, как набожный келейник,

Я Библию Твою?

И в ладожской глуши Тебе не скучно было,

Без уличных огней и праздности былой;

Со мной была и там - Ты помнишь - не забыла -

Над бурною рекой?

Тебя не отпугнул защитный цвет одежды,

Людской холодный шум, змеиный смерти взгляд;

Являясь мне укладкою, лелеяла надежды,

Фантазий горький яд...

Любила Ты меня, небесная награда,

Весь длинный мой поход, меня предавший в плен:

И я познал с Тобой, что жизнь, людское стадо,

Все это - тлен...

И здесь, когда багрянцы стынут, догорая,

Когда вокруг начнут уж песни запевать,

Ты в сумерках скользишь ко мне с напитком рая,

Как любящая мать...

.............................................

.............................................

Сама, как дождичек осенний сквозь

этот сумрачный туман,

Родная песенка тоскует, и в ней

Легко забыть про всё,

И слезы лить, как этот молодец,

На прошлый бархатный кафтан...

Ты - Одиночество мое!

1921 г.

К началу лета, когда мирные переговоры между Польшей и Советской Россией уже были завершены подписанием 18 марта 1921 года договора в Риге, в нашем лагере появились однажды представители какой-то благотворительной организации. В связи с этим пленным предлагалось написать о себе на Родину и выдавались для этого открытки. Я воспользовался таким предложением. Буквы YMCA американской эмблемы на обороте открытки означали «Young Mens Christian Association» (Христианское сообщество молодежи). Моя открытка, адресованная сестре Евгении, какими-то путями добралась до бабушкиной квартиры на Калашниковском и была получена в семье. На ней стоит польский штамп «cenzurowane».

К началу лета, когда мирные переговоры между Польшей и Советской Россией уже были завершены подписанием 18 марта 1921 года договора в Риге, в нашем лагере появились однажды представители какой-то благотворительной организации. В связи с этим пленным предлагалось написать о себе на Родину и выдавались для этого открытки. Я воспользовался таким предложением. Буквы YMCA американской эмблемы на обороте открытки означали «Young Mens Christian Association» (Христианское сообщество молодежи). Моя открытка, адресованная сестре Евгении, какими-то путями добралась до бабушкиной квартиры на Калашниковском и была получена в семье. На ней стоит польский штамп «cenzurowane».

К тому времени крестьянин Монахов из деревни Лаховы, где я был учителем, наведывавшийся к матери по делу обмена «вещишек на продукты», сообщал ей обиняками, с осторожными подходами, о возможном конце моего земного существования. До него доходили кое-какие новости из Новой Ладоги, а там, в уездной газете был уж напечатан и некролог. Короче говоря, родные уже не считали меня живым. А сестра Наталья, думая обо мне, изобразила погибшего под сенью могильного креста.

К тому времени крестьянин Монахов из деревни Лаховы, где я был учителем, наведывавшийся к матери по делу обмена «вещишек на продукты», сообщал ей обиняками, с осторожными подходами, о возможном конце моего земного существования. До него доходили кое-какие новости из Новой Ладоги, а там, в уездной газете был уж напечатан и некролог. Короче говоря, родные уже не считали меня живым. А сестра Наталья, думая обо мне, изобразила погибшего под сенью могильного креста.

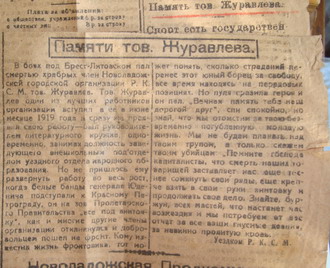

Позже, уже в Петрограде (около 1923 года), я получил от своего новоладожского и фронтового товарища, Васи Маркоского, этот номер газеты «Новоладожская коммуна» от 15 сентября 1920 года.

Письмо сестре Наталье из Минска 2 октября 1921

Ты вероятно и не чувствовала, что 29 сентября утром я перешел границу с партией возвращающихся пленных в количестве 1000 чел. Итак, я снова с вами. Конечно, хорошо было бы увидеться и явиться для вас, так сказать, «с того света» - и кто знает, все ли у вас благополучно да и живы ли все? Но вот - я нахожусь в Минске - уже третий день на приемнике, и знаю, что домой попаду только оттуда, куда меня назначат. И так лучше: все же успею немного оправиться и определиться, вздохнуть свободно после пережитого. А то я вернулся оборванный и без всего: все имущество мое находилось в маленькой сумке и состояло по правде, только из ложки, кружки, котелка да мыла с полотенцем. Когда увидимся, расскажу подробно все. «В красках», так сказать. Во время летнего наступления через Белоруссию я был назначен политруком 2 батальона, и все шло довольно гладко. В моем полку красноармейский состав был неважный (свежее пополнение): все молодые чуваши и татары, которых нужно было ещё много учить и воспитывать. Это в массе, конечно: попадались и храбрецы.

Настал бой за Брест. После напряженного дневного боя он был взят блестяще, всеми 9 полками на «ура». Но на окраине города, у так «мне памятных Червонных казарм», получилась такая позорная паника, какая мне снилась потом только в тяжелых кошмарах. Паника усугубилась тем, что младшие командиры запрещали стрелять, потому-де наступают свои, по ошибке. Командира батальона не видно было, ротных - не всех, а кругом бегут и бегут без оглядки... И прежде меня тяготила немного громадная ответственность - понимаешь, ведь это все без всякого опыта... Вероятно, я сделал «стратегическую» ошибку, останавливая бегущих и высылая разведку - с которой остался позади и был взят в плен 1 августа - так, как был. От расстрела спасла случайность № 1, а их было три за все время.

Потом я бежал, употребив всю свою изворотливость и даже, так сказать, актерство. Перебежал фронт на участке Буденного, двигался уже к своему полку, но в одной проклятой деревушке ночью, врасплох, был взят в плен польской кавалерией.

А там - лагерь в Стрелкове, знаменитый своим издевательским режимом - в нем я, к счастью, пробыл только 3 недели, потом - «Рабочий отдел военнопленных № 16 в Демблине» (крепость Ивангород).

Не найдя возможности «действовать» на работе, я «втерся» в канцелярию отдела, где сразу же стал нужным в виду того, что к тому времени успел овладеть польским языком. Работал, ещё лучше изучая польский язык, с жадностью читал их газеты, читал украдкой тайные бумаги и приказы, и втирал очки всем начальствующим лицам, начиная от поручика. Кто я был на самом деле, они почувствовали уже позже, когда в Варшаве была наша делегация по делам репатриации.

Поручик - комендант Отдела, был русский - уроженец Киева, житель г. Острова, деникинец. Что он творил с пленными - невозможно описать здесь. Постоянно гордившийся своим званием офицера, этот пьяница и картежный шулер бил собственноручно кулаками по лицу, по голове. Его заплечником был унтер-офицер, тоже русский, Екатеринославской губ. Они увечили и исполосовывали самодельными плетками за малейший проступок. Меня не трогали до поры до времени - только поручик любил предупреждать: «и тебя могу также избить» - а я должен был все это видеть и переносить. Протестовать тогда было бесцельно и нелепо.

Много всего было пережито нами, этой кучкой в 200 человек со своими вождями, предателями, провокаторами и жертвами. Наконец, в один прекрасный день приехала наша большевистская Комиссия. По открытой жалобе нескольких человек обрисовалась «полная картотека». Поручику был нанесен сильный удар. Против 4 человек ему удалось подделать ложное преступление, и их засадили в тюрьму. Меня не мог уличить даже в дальнейшей вине и «вычеркнул» только из канцелярии, послав на работы. Но товарищи избрали меня комендантом кухни.

Потом была еще раз Комиссия, мы завоевали еще больше прав. В начале августа этого года наш отдел перевели в Люблин и соединили с другим отделом - там поручик был поляк, раненый на позиции, довольно гуманный человек. В Люблине мы свободно вечером после молитвы пели интернационал. Но когда в городе были беспорядки и стрельба, наши бараки были окружены пулеметами и не выпускали даже на работы.

Из Люблина нас перевели в первых числах сентября в Пулавы. Это был уже «концентрационный лагерь» для отправки в Россию. И наконец, откуда в счастливый день 26 сентября мы вышли длинной вереницей в 1000 человек.

Жаль, что мы не можем так скоро увидеться. Если б ты знала, как часто я вспоминал тебя за этот год! Мы могли бы сейчас проговорить друг с другом «три дня и три ночи».

Я посылал вам письма из плена, так, по большей части, ничтожные открытки с уведомлением о факте своего существования, но без капли всей правды. В последний раз посылал открытки из Пулавы в середине сентября. Получали ли вы их? Один мой товарищ тоже Петроградский (сейчас вместе со мной) получил одно письмо из дому, еще будучи в плену, в Люблине!

Я привез из плена специально для тебя 2 книжки. 1) грамматику польского языка, очень подробную и довольно научную. 2) повесть или роман «Dewajtis» - для первоначальной практики. Сообщаю еще одно стихотворение:

Я не знаю, кто Вы. Я не знаю цвета

Ваших утомленных, удлиненных глаз.

Но ваш голос - эхо странного привета

из иного мира, где я знала Вас.

Мы встречались где-то: может быть, три века,

медленных и сонных, протекли с тех пор;

может быть, тогда же взоры человека

залетели к солнцу выше снежных гор.

А теперь мы вялы в вихре дней крикливых,

создаем отраву из скользящих слов...

Я не знаю, кто Вы: но в словах шутливых

отзвуки мистерий, их напевный зов...

Автор - Сергей Фаддеевич Фишбейн, еврей, глубокая и светлая личность, встреченная мной в тот момент плена, когда мы, в нижнем белье, оборванные, избитые, пачками ловили вшей и искали консервных жестянок, чтоб во что-нибудь доставать себе пищу. Он, вероятно, замучен уже в Стрелкове, в жидовском бараке - и к чему ему в этот момент были университетское образование и знание 5 языков? Стихотворение надо сохранить от забвения и потому я помещаю его к тебе в «банк». Не пиши мне пока - отсюда скоро назначают: сегодня разъезжаются в Москву и Смоленск. Когда получу назначение, сообщу вам адрес, а уж вы тогда отплатите мне за все то время, пока я томился в неизвестности о вас. Живы ли мама и Базиль? Теперь ведь так легко помереть раньше времени и незаметно. Целую милую свою сестру Евгению и желаю увидеть ее такой же бодрой и веселой. Передай привет и Sacnette, если, конечно, я ее не «компрометирую» - в противном случае еще раз - накрепко вычеркиваю из памяти. Желал бы, конечно, первого. Итак, кончаю - в неизвестности мог ли бы я в самом деле обнять Татан и поцеловать в обе щеки Базиля? До свидания, Наташа, до свидания.

Г. Минск. «Приемник». 2 октября 1921 г.

Рабочий лагерь

Так начался для нас новый путь по знакомой дороге, на этот раз обратно на восток, в сторону Варшавы. Партия пленных была большая, свыше четырехсот, и эшелон подолгу нигде не задерживали.

Где мы выгружались, не было известно. Судя по дальнейшим обстоятельствам, пунктом назначения и местом предстоявших работ было селение Стенжица, неподалеку от Вислы, в том ее месте, где впадает в нее приток Вепш (что значит «боров»).

Сохранилось в памяти пребывание в большом сарае, где на свежей соломе много нас лежало вплотную один к другому каждую ночь с остатком дня. Утром побудка бывала часов в шесть, еле светало; едва очнувшись от тяжелого сна, не мывшись, получали мы в свои жестянки горячее питье - суррогатный кофе («kawa»). Затем, разбитые на небольшие партии, быстро шагали под командою одного-двух конвоиров на место работы. Идти босиком было холодно, в октябре трава поутру была серебряная от инея, так что вскоре уже не чувствовалось, на что ступают ноги. Но по приходе на место, обычно где-нибудь на песчаной возвышенности, в ожидании разнарядки, ноги быстро согревались; в особенности, если утро было солнечное. А погода в те дни стояла хорошая. Вокруг, среди редких молодых сосенок, попадались кусты шиповника, и на них виднелись довольно крупные красные плоды. Суховатая оболочка, изнутри мохнатая и наполненная семенами, была не только съедобной, но казалась вкусной, и даже семечки не выплевывались, а проглатывались вместе с нею. Так отчасти возмещался отсутствовавший утренний завтрак.

Задание для работы давалось на троих и состояло в забивании кольев для проволочного заграждения. Заостренные колья заготавливались для нас заранее (топор в руки пленного не дают!), а для заколачивания в землю кольев служила самодельная кувалда из куска соснового ствола с оставленным вместо рукояти обрубком сука. Нам указывалось, по какому направлению строить заграждение. Один из троих отмерял промежутки и раскладывал колья, другой ставил кол на отмеченное место и держал его. Третий забивал его кувалдой на положенную глубину. Эта работа была самой тяжелой, так как для удара надо было кувалду подымать выше себя, и потому в тройке выполняли ее поочередно: каждый заколачивал определенное число кольев, а затем сменялся.

Задание для работы давалось на троих и состояло в забивании кольев для проволочного заграждения. Заостренные колья заготавливались для нас заранее (топор в руки пленного не дают!), а для заколачивания в землю кольев служила самодельная кувалда из куска соснового ствола с оставленным вместо рукояти обрубком сука. Нам указывалось, по какому направлению строить заграждение. Один из троих отмерял промежутки и раскладывал колья, другой ставил кол на отмеченное место и держал его. Третий забивал его кувалдой на положенную глубину. Эта работа была самой тяжелой, так как для удара надо было кувалду подымать выше себя, и потому в тройке выполняли ее поочередно: каждый заколачивал определенное число кольев, а затем сменялся.

В этом деле я уже с первого раза потерпел неудачу - сказалась непривычка к «физическому труду», а проще - отсутствие натренированных мышц. На забивании кольев я каждый раз задерживался, а из-за этого задание моей тройки оставалось невыполненным, тогда как все остальные тройки уже сходились на обратный путь к сараю, где ожидалось получение обеда.

Можно понять, что нескрываемое недовольство моей недостаточной выработкой находило выход не только в презрительных замечаниях, но и в угрозах более злобного характера. Пресловутая «интеллигентность» оказалась и тут подходящей мишенью. День ото дня моя никчемность становилась известной всё шире, и было все больше не соглашавшихся войти со мной в тройку. Переносить насмешки и брань со стороны поляков мне было бы гораздо легче. Однако в сложившейся безысходности начали роиться смутные мысли, побуждавшие к действию. Я решил написать прошение на имя начальника лагеря. Должно быть, пригодился сбереженный остаток бумаги и карандаша; труднее было избежать любопытствующего внимания окружающих. Прежде чем украдкой написать свое прошение, я долго по-разному обдумывал его содержание и форму. Я обращался к начальству лагеря с просьбой дать мне возможность выполнять работу, более соответствующую моей подготовке. Я был вынужден заявить о себе, что в прошлом учился и занимался умственным трудом, а потому не был подготовлен к физическому труду. Предлагал, со своей стороны, выполнять какую-нибудь работу в канцелярии, поскольку владею польским языком. Я понимал, что такое выделение себя из общей массы могло привести к последствиям, которых я не предвидел и совсем не желал. Заметив среди польских солдат более участливого к пленным, я отдал ему свой листок с просьбой передать начальнику лагеря. Покончив с этим, я с каждым днем все меньше думал о том, что писал в поданном заявлении. Однако уже через несколько дней произошло чрезвычайное для меня событие.

Ранним утром, когда пленные, почти в полном составе после поверки, стояли двумя рядами перед крыльцом деревянного здания, в котором временно помещалась канцелярия рабочего лагеря и ожидали обычного развода по работам, стоящий на крыльце plutonowy (взводный), молодцеватый, с рыжими бачками, высокого роста, в брюках галифе, после нескольких шутливых замечаний о неаккуратной внешности, стоящих перед ним грязных и оборванных пленных, вынул неожиданно из кармана бумагу и начал говорить: «Pan dowodca (начальник) получил от одного из вас просьбу...» - я понял, что зашла речь обо мне. Рlutonowy сдабривал свои слова шутками и передавал мое заявление так, будто подал его человек образованный и чуть ли не ученый. В строю пленных слышались недоуменные возгласы. Закончилась речь вопросом:

- Кто тутай иест Журавлев?

Поневоле я выступил два шага вперед. Был я грязный и босой, в потерявшей свой цвет папахе, из-под которой длинные космы ложились на воротник потрепанной одежды. В строю пленных раздался дружный хохот.

- Так это ты разумеш по польску?

Я подтвердил, что понимаю и умею писать. Мне велели остаться, и я понял, что предстоит какое-нибудь испытание. Все остальные пленные были уведены на работу. Меня провели в помещение канцелярии (отвык я ходить по гладкому крашеному полу!). Там сидел за столом ещё один поляк неприветливого вида, - как оказалось впоследствии, это был писарь Данелюк. Мне велели пройти повсюду, где были помещены пленные, записать каждого из них и после этого составить на польском языке общий список пленных в алфавитном порядке. Для этого дали карандаш и бумагу. Когда я, принявшись за дело, заходил в разные места и обращался к находящимся на месте пленным - дежурным или больным, встречали меня с сомнением и отвечали неохотно. Я же добивался, чтоб названы были все помещавшиеся здесь.

Когда необходимые сведения были собраны и я уселся в канцелярии за столом, разложив перед собой бумаги и письменные принадлежности, за своей спиной я чувствовал время от времени присутствие любопытных.

Начатый мною чистовой список постепенно рос. «Abaszkin Mikolaj Bogolubov Piolz»... Надо было не только менять транскрипцию, но и переиначивать русские имена на известный мне польский лад. Хуже было с алфавитным порядком, который в польском языке мне был еще неизвестен; в своем переводе фамилий я руководствовался русским алфавитом, поэтому Жуков попал в список прежде Чурляева, хотя по-польски следовало бы наоборот.

Впрочем, экзаменаторы мои на это не обратили внимания. Вероятно, разборчивость почерка и быстрота выполнения при достаточной грамотности решили дело. Шорохи за спиной и разговоры вполголоса были мне еще не совсем понятны, но я догадывался, что не проигрываю в своем предприятии. Когда же я подал окончательную работу, то увидел одобрительные лица и услышал: «No, dobrze».

Прямым последствием успеха было то, что меня отвели к солдату, исполнявшему в команде обязанности парикмахера, и он выстриг наголо мои лохмы. А затем я попал в баню с горячей водой и мылом. Впервые после долгого времени я смог избавиться от грязи и надеть пару чистого нательного белья, которую мне выдали; верхняя одежда на мне пока оставалась прежней, а также и папаха. Однако самочувствие стало совсем другое, да и внешний вид, конечно, изменился. В довершение всех перемен меня отвели на кухню, где я получил необычно большую порцию фасоли с картошкой в чьей-то жестянке, значительно превосходящей мою своими размерами. При этом я почувствовал со стороны работавших на кухне пленных явное выражение какого-то странного почтения. В этот день я почувствовал себя вполне сытым.

Однако оставаться с новой, более подходящей для меня работой не пришлось уже в этой сельской местности, - вскоре лагерь был переведен в другое место. В памяти уже ничего не сохранилось больше о пребывании в Стенжице. Поэтому все, относящиеся к новым для меня личностям, в подчинении которым я оказался, связано у меня с местопребыванием в Заозерье.

Переезд туда совершался по железной дороге, и не в товарных вагонах, как стало уже привычно, а в нескольких пассажирских, скамьи и проходы в которых были тесно заполнены нами. Езда в них была непродолжительная. Единственным четким воспоминанием о ней осталась фигура Комарова, ещё более осунувшегося и изможденного, но по-прежнему подававшего свой надтреснутый голос в ближайшем окружении. Он обращался в мою сторону уже без недавней приязни, а наоборот, несколько раз выражал открытое негодование моим новым положением. Я не столько слышал, сколько видел по его лицу и взглядам в мою сторону, что он считает меня не только перешедшим на службу к полякам, но и «продавшимся панам». Чувствовать это со стороны Комарова было мне тяжелее многих неприятностей от других. А что ждало нас всех в будущем? Как и всегда было закрыто.

Борис Васильевич Журавлев