С сожалением приходится признавать, что сейчас мы вспоминаем своих национальных гениев лишь от случая к случаю, только в годы «круглых дат». Насаждаемое в России пренебрежительно-циничное отношение к нашим исконным идеалам и ценностям ведёт к потере нравственных ориентиров, моральному оскудению и духовному одичанию. Вот и теперь очередная псевдо-образовательная реформа готова исключить русскую литературу из числа обязательных предметов, предварительно урезав до минимума часы на её изучение.

С сожалением приходится признавать, что сейчас мы вспоминаем своих национальных гениев лишь от случая к случаю, только в годы «круглых дат». Насаждаемое в России пренебрежительно-циничное отношение к нашим исконным идеалам и ценностям ведёт к потере нравственных ориентиров, моральному оскудению и духовному одичанию. Вот и теперь очередная псевдо-образовательная реформа готова исключить русскую литературу из числа обязательных предметов, предварительно урезав до минимума часы на её изучение.

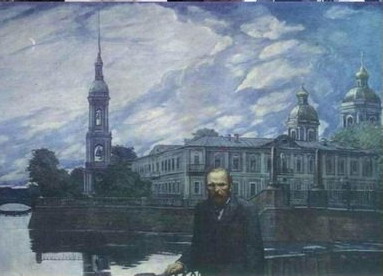

Между тем ведущие университеты Западной Европы, США, Японии и других стран уже давно и достаточно глубоко изучают творчество гениального русского классика не только на факультетах филологии, но и философии, психологии, юриспруденции, социологии, смежных дисциплин. Феномен Достоевского заключается в том, что интерес к нему во всём мире не только не ослабевает, но со временем всё более возрастает. Однако наше Отечество в этом отношении выступает в парадоксальной трагикомической ситуации «сапожника без сапог», оставляя труды своего выдающегося соотечественника, равно как и многие другие духовные ценности, на периферии общественного сознания. В то же время освоение открытий Достоевского в сферах души и Духа, человека и мира, государства и права могло бы принести не умозрительные, а практически насущные результаты для создания прочного духовно-нравственного фундамента современной жизни.

В своих трудах писатель остро поставил ряд кардинальных для человечества тем и проблем: что такое добро и зло; какова природа человека: «зверь» или «образ Божий»; в чём сущность и назначение человеческой жизни; как преобразовать мир на основах духовности, нравственности, уважения достоинства личности; как соединить в нераздельное целое справедливость, законность, правосудие. Ответы на эти и многие другие вопросы, над которыми издревле бьётся человеческое сознание, выдающийся художник и мыслитель оставил в своих произведениях, которые сегодня воспринимаются как пророчество, провозвестие, как дар и задание непрестанного совершенствования.

Не случайно известный русский юрист, литератор и общественный деятель А.Ф. Кони, современник Достоевского, считал его подарком судьбы для России: «Судьба благоволила к нашему развитию в этом отношении. Она нашла человека, который сумел дать именно такой ответ, - она дала нам Фёдора Михайловича Достоевского». Это слова из речи «Достоевский как криминалист», которую Кони произнёс в Санкт-Петербургском юридическом обществе 14 (2) февраля 1881 года - спустя всего несколько дней после кончины писателя. Кони доказывал, что наследие Достоевского имеет громадное значение также применительно к сфере юридической, к развитию правовой науки и практики: «он является борцом за живого человека, <...> которого он нам так изобразил во всех его душевных движениях <...>. И в этом его великая заслуга пред русским судебным делом, пред русскими юристами» [1]. Глубина слияния духовно-нравственных и правовых категорий в трудах писателя позволяет сегодня трактовать его наследие как «одухотворённую науку о праве» [2].

Духовность - доминанта и центр сферы тем и идей Достоевского, в орбиту внимания которого включаются вопросы философии, антропологии, социологии, юриспруденции, педагогики, психологии, этики, эстетики и многие другие - в их переплетении и взаимодействии. В целом идейно-художественная система писателя складывалась на почве его глубоко религиозного мировоззрения.

Хаотическое состояние капиталистической России «в наше зыбучее время»[3], когда традиционные ценности и сами понятия о добре и зле начали меряться «аршином близорукой выгоды», стали размытыми, относительными, охарактеризовано в романе «Бесы» (1872): «точно с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех выскользнул» [4]. Прочную опору в этом шатком мире писатель обрёл в православной вере с её идеалами жертвенной любви к Богу и ближнему, «потому что Православие - всё». Эту отточенную формулу заносит Достоевский в свои записные книжки, хранящие столь же заветные мысли: «Нации живут великим чувством и великою, всё освещающей снаружи и внутри мыслью, а не одною лишь биржевой спекуляцией и ценою рубля»; «В Европе - выгода, у нас - жертва...»; «Русский народ весь в Православии и идее его». Писатель усматривал в Православии не одну только догматику, но главное - живое чувство, живую силу. «Вникните в Православие, - призывал Достоевский, - это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве по-настоящему и мистицизма-то нет вовсе, в нём есть одно человеколюбие, один Христов образ - по крайней мере это главное»[5].

Формально-показная, официозная набожность, во многом принятая в настоящее время, ведёт к тому, что от Бога остаётся «мёртвый образ, которому поклоняются в церквах по праздникам, но которому нет места в жизни». Об этом размышлял писатель в своём последнем романе «Братья Карамазовы» (1881), герой которого - чистый сердцем и помыслами Алёша Карамазов - стремится следовать евангельскому завету «раздай всё и иди за Мной» - в отличие от псевдопоследователей Христа: «Не могу я отдать вместо «всего» два рубля, а вместо «иди за Мной» ходить лишь к обедне»[6].

Основы христианского мировидения и нравственного формирования личности закладывались прежде всего в традициях семейного воспитания. Русская семья имела утраченный ныне статус «малой церкви», где дом - храм; очаг - алтарь; семейный уклад - благочестие; идеал - любовь к Богу и ближнему; дружелюбие и взаимопонимание между чадами и домочадцами. Достоевский вспоминал: «я происходил из семейства русского и благочестивого... Мы в семействе нашем знали Евангелие, чуть ли не с первого года». Самые ранние детские переживания религиозного характера писатель хранил всю жизнь. Он запомнил, как в церкви мать причащала его, двухлетнего, и как «голубок пролетел из одного окна в другое»; как около трёх лет отроду он прочёл при гостях молитву: «Всё упование, Господи, на Тя возлагаю, Матерь Божия, сохрани мя под кровом своим», - чем привёл всех в состояние радостного умиления. Возможно, эти первые сокровенные впечатления, вызванные Светом и Словом (то и другое - именования Божества в Новом Завете), способствовали пробуждению в ребёнке «нового, уже сознающего себя и мир человека»[7]. Детская непосредственная религиозность, примиряющая веру с рассудком, впоследствии укрепилась осознанным убеждением. «Записная книжка» писателя содержит глубоко выстраданное признание: «Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла»[8].

В своей собственной семье Достоевский был нежным и заботливым отцом, талантливым педагогом и воспитателем, внимательным ко всем проявлениям детской натуры. Он делал всё, «что можно бы сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми и с детьми, всё, чего можно было бы достигнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, воспитанием и примером» (364). «Главная педагогия - родительский дом», - был уверен писатель.

Основой его воспитательной доктрины явилась религиозно-философская идея о человеке как «венце творения», об уникальности и неповторимой ценности каждой человеческой личности. О своём первенце - дочери Соне - Достоевский писал А.Н. Майкову в мае 1868 года: «Это маленькое трёхмесячное <создание>, такое бедное, такое крошечное - для меня было уже и лицо, и характер» [9]. В «Дневнике писателя» за 1877 год читаем: «у ребёнка, даже у самого малого, есть тоже и уже сформировавшееся человеческое достоинство» (461).

Этот тезис получил глубокую нравственно-психологическую разработку в трудах Достоевского задолго до принятия Всеобщей декларации прав человека 1948 года, где в первой же статье утверждается право каждого на достоинство от рождения: «Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства»[10]. Указанный декларативный призыв к мировому сообществу до сих пор остаётся нереализованным благим пожеланием. Во многом потому, что во главу угла человеческих взаимосвязей ставятся товарно-денежные отношения, материальная выгода, расчёт, эгоистический интерес, что в свою очередь влечёт подмену Бога ложными кумирами и бездушными идолами. Служение «золотому тельцу» неизбежно ведёт к звериным установкам типа «глотай других, пока тебя не проглотили», в итоге - к безверию и вырождению.

Современное прочтение романа «Братья Карамазовы» - художественного и духовного завещания писателя - показывает, что его тревожные предчувствия сбываются с поразительной точностью. Примеров множество. Вот одно из текстуальных подтверждений: «не исказился ли в нём <мире. - А. Н.-С.> лик Божий и правда Его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство! Ибо мир говорит: «Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай» <...> И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных - зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности ещё не указали. <...> куда пойдёт сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навыдумывал? В уединении он, и какое ему дело до целого. И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше» [11]. Достоевский предупреждал о том, что поглощённость материальными интересами, подкреплённая лукавыми установлениями «разноглагольных законов», рост индивидуализма и катастрофический распад личности при утрате высших идеалов приведут человечество к антропофагии (людоедству). Но другой путь - жизнь по Закону Божьему, по заповедям Христа - вселяет уверенность в том, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле» («Сон смешного человека», 1877).

«Искра Божья» - первостепенное, что выделяет человека среди других существ. В то же время «сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека». Писатель справедливо полагал, что для становления личности одного разума, образованности недостаточно, поскольку «образованный человек - не всегда человек честный и что наука ещё не гарантирует в человеке доблести». Более того - «образование уживается иногда с таким варварством, с таким цинизмом, что вам мерзит» [12].

Родителям, наставникам, учителям - всем тем, кому доверено воспитание юных душ, - необходимо постоянно заботиться о самовоспитании и самодисциплине: «ревностный отец даже должен иногда совсем перевоспитать себя для детей своих» (464). «Мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже, - говорил писатель. - И если мы учим их чему-нибудь, чтобы сделать их лучше, то и они нас делают лучше нашим соприкосновением с ними. Они очеловечивают душу нашу». Отцам семейства, которые «лишь откупились от долга и от обязанности родительской деньгами, а думали, что уже всё совершили», Достоевский напоминает, что «маленькие детские души требуют беспрерывного и неустанного соприкосновения с вашими родительскими душами, требуют, чтоб вы были для них, так сказать, всегда духовно на горе, как предмет любви, великого нелицемерного уважения и прекрасного подражания» (462).

В романе «Братья Карамазовы» выражена заветная мысль об особенной, «ещё в ангельском чине» (299), природе ребёнка: «Дети, пока дети, до семи лет, например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой» [13]. Всё это обращает к евангельской заповеди «Будьте как дети». Христос говорит ученикам: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 18: 3).

Писатель следил за религиозно-нравственным развитием своих детей и указывал на громадное универсально-воспитательное воздействие Священного Писания: «Библия принадлежит всем, атеистам и верующим равно. Это книга человечества». На пороге инобытия, в ожидании священника, приглашённого для совершения таинства последней исповеди и причастия, он простился с женой и детьми, благословил их. После причащения Достоевский почувствовал себя гораздо лучше и смог почитать детям Евангелие. Он выбрал для чтения новозаветную притчу о блудном сыне.

Современники Достоевского сохранили воспоминания о его отношении не только к собственным, но и к чужим детям. Их судьбы постоянно тревожили сознание и душу писателя: «Дети - странный народ. Они снятся и мерещатся» (115). Христианское воспитательное credo Достоевского получило многообразное воплощение в письмах, дневниках, заметках, публицистике («Детские секреты», «Мальчик с ручкой», «Мальчик у Христа на ёлке», «Опять о случайном семействе», «Колония малолетних преступников», «Фантастическая речь председателя суда» и мн. др.); наиболее глубокую разработку - в художественном творчестве, во всех без исключения произведениях. Можно утверждать, что творчество писателя в целом - своего рода «религиозно-педагогическая поэма».

Так, например, «Подросток» (1875) - в полной мере «роман воспитания». Главный герой - вступающий в жизнь юноша Аркадий Долгорукий - порабощён ложной идеей «стать Ротшильдом» [14]. Он считает, что «деньги - это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество». В черновиках к «Подростку» охарактеризована ситуация, на почве которой вырастают идеи преступной наживы: «Треснули основы общества под революцией реформ. Замутилось море. Исчезли и стерлись определения и границы добра и зла. <...> Нынче честно не проживешь» [15]. В то же время, по убеждению писателя, «основные нравственные сокровища духа, в основной сущности по крайней мере, не зависят от экономической силы» (517). Подросток постепенно освобождается от маниакальной цели обогащения, достигаемого любыми способами. В стремлении к праведной жизни происходит «восстановление падшего человека».

«Вся идея романа, - пояснял Достоевский, - это провести, что теперь беспорядок всеобщий, беспорядок везде и всюду, в обществе, в делах его, в руководящих идеях (которых по тому самому нет), в убеждениях (которых потому тоже нет), в разложении семейного начала. <...> Нравственных идей не имеется, вдруг ни одной не осталось, и, главное, <...> что как будто их никогда и не было» [16].

Писатель исследовал проблему «случайного семейства» и пришёл к выводу, что «случайность современного русского семейства <...> состоит в утрате современными отцами всякой общей идеи в отношении к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь. <...> самое присутствие этой общей, связующей общество и семейство идеи - есть уже начало порядка, то есть нравственного порядка, конечно, подверженного изменению, прогрессу, поправке, положим так, - но порядка» (449).

С утратой общей идеи и идеалов также изнутри подрывается лад современной семьи. Понятия: супружество, семья, отцовство, материнство, детство - духовно опустошаются, становясь лишь правовыми категориями и терминами. Отношения в семье зачастую строятся не на незыблемом «камне» духовно-нравственного фундамента, а на зыбучем «песке» формальной юридической связи сторон брачного контракта, гражданско-правового договора, наследственного права и т.п. Если нет глубинной духовной опоры, скрепляющей семейный очаг, то семья неизбежно становится ненадёжной, зыбкой, «случайным семейством» - по определению Достоевского.

«Больные» вопросы: «как и чем и кто виноват?»; как прекратить детские страдания; как «сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё» - с особенной силой поставлены в последнем романе «великого пятикнижия» («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»). Среди его основных идей сокровенная мысль: достижение мировой гармонии «не стоит <...> слезинки хотя бы одного только <...> замученного ребёнка»[17].

«Больные» вопросы: «как и чем и кто виноват?»; как прекратить детские страдания; как «сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё» - с особенной силой поставлены в последнем романе «великого пятикнижия» («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»). Среди его основных идей сокровенная мысль: достижение мировой гармонии «не стоит <...> слезинки хотя бы одного только <...> замученного ребёнка»[17].

По воспоминаниям А.Ф. Кони, Достоевский «безгранично любил детей и старался своим словом и нередко делом ограждать их и от насилия, и от дурного примера. <...> Но с детьми для юриста связан, помимо святой задачи их защиты от насилия и нравственной порчи, ещё один из важнейших и труднейших вопросов <...> - о применении к ним уголовной кары». Знаменитый адвокат настоятельно советовал коллегам-юристам сверяться в своих решениях с Достоевским: «всякий, кто захочет вдумчиво подвергать детей карательному исправлению, не раз должен будет искать совета, разъяснения, поучения на страницах, написанных их <...> другом и заступником» [18].

Посещая колонию малолетних преступников, Достоевский приходит к выводу о том, что именно «зверски равнодушное» отношение государства и общества к молодому поколению вытравляет в юных душах «всякие следы человечности и гражданственности» (118). Писатель нашёл «недостаточными» имеющиеся в арсенале юридической системы «средства к переделке порочных душ в непорочные» (126).

Достоевский оставил неординарные и не лёгкие для исполнения заветы: не дать «низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию святой и великой»; «войти в борьбу» с «ужасными впечатлениями», «мрачными картинами», «искоренить их и насадить новые» - «чистые, святые и прекрасные» (118, 124). За прошедшее время значимость этих задач не уменьшилась. Вопросы, поднятые в творчестве классика, - «об абсолютном праве, об отношении права к вечным ценностям - к вере, Истине, справедливости»[19] - не могут и не должны оставаться на задворках общественного сознания. Сегодня вдумчивые учёные констатируют неразработанность в праве аксиологических и антропологических подходов. По справедливому суждению, «в правовой науке мы привыкли заниматься непосредственными «замерами» правовых явлений: преступности, деликтности, знания права населением и т.д. <...> Наше право всё более вырождается в наукообразное законодательство <...> Отечественное право должно измениться. Юриспруденция, построенная на римских <кабальных> формулах, должна обрести новую творческую форму в русском правовом психологизме, выразителем которого был Ф.М. Достоевский» [20].

На закате своих дней, обобщая всё, что было о нём написано критикой, сказано современниками, Достоевский в записной книжке дал следующее самоопределение: «я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой».

Он умер «в полном развитии своих сил», буквально был «выхвачен» из жизни. «Не нужно забывать притом, - писал литературный критик и религиозный философ, соратник писателя Н.Н. Страхов, - что Достоевский умер неожиданно, умер тогда, когда его голос стал раздаваться всего чаще и всего громче. Это была не смерть заслуженного литератора, на покое доживающего свои дни, а смерть журналиста, застигшая его накануне выпуска горячего номера»[21].

Достоевский дописывал январский номер «Дневника писателя» и волновался о том, чтобы он вышел 31 января; готовился выступать на благотворительном Пушкинском вечере в пользу студентов в день кончины поэта 29 января (10 февраля). Не дожив всего один день до годовщины смерти своего любимого поэта, Достоевский ушёл из жизни 28 января (9 февраля) 1881 г. К нему самому могли бы быть отнесены строки его знаменитой речи о Пушкине: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унёс с собою в гроб некую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем»[22].

Опыт писателя по осмыслению проблем религиозно-философского, социально-психологического, этико-эстетического, нравственного, правового характера - «Жажда правды и права», как формулировал Достоевский, - по-прежнему требует серьёзного освоения и может сыграть неоценимую роль в духовно-нравственном развитии наших соотечественников, иначе они уподобятся библейским иудеям, гнавшим Пророка из своего Отечества.

Впрочем, на взгляд Достоевского, судьба пророков - «дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много» - не сравнима «ни с одним благополучием в мире». Писатель любил стихотворные строки Н.П. Огарёва:

Я в старой Библии гадал,

И только жаждал и вздыхал,

Чтоб вышла мне по воле рока

И жизнь, и скорбь, и смерть пророка...[23]

Достоевский никогда не расставался с Евангелием, подаренным ему ещё в годы каторги жёнами ссыльных декабристов. Он имел обыкновение в важные моменты своей жизни раскрывать Священное Писание и читать «наудачу» верхние строки открывшейся страницы. Так же он поступил перед смертью. Новый Завет, провожая писателя в вечность, открылся на словах Христа: «не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

По слову Апостола, «тленное сие облечётся в нетленное и смертное сие облечётся в бессмертное, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1 Коринф. 15: 54).

Алла Анатольевна Новикова-Строганова, доктор филологических наук,

профессор Орловского гос. университета

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Кони А.Ф. Фёдор Михайлович Достоевский // Кони А.Ф. Воспоминания о писателях. – М.: Правда, 1989. – С. 216, 225.

[2] См.: Корольков А.А. Одухотворённая наука о праве // Русская философия права: Антология. – СПб.: Алетейя, 1999.

[3] Достоевский Ф.М. Ёлка в клубе художников // Достоевский Ф.М. Дневник писателя. – М.: Современник, 1989. – С. 113. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в круглых скобках номера страницы.

[4] Достоевский Ф.М. Бесы. – Тула: Приок. кн. изд-во, 1991. – С. 308.

[5] Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1876 г. – СПб., 1879. – С. 242.

[6] Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. – М.: Правда, 1991. – С. 55.

[7] Селезнев Ю.И. Достоевский. – М.: Мол. гвардия, 1985. – С. 13.

[8] Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. – СПб., 1883. – Т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки. – С. 375.

[9] Достоевский Ф.М. Письма: В IV т. – Т. II. – М.; Л., 1930. – С. 117.

[10] Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.

[11] Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. – М.: Правда, 1991. – С. 399.

[12] Достоевский Ф.М. Записки из Мёртвого дома // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – Т. 3. – Л.: Наука, 1988. – С. 439.

[13] Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. – М.: Правда, 1991. – С. 308.

[14] Достоевский Ф.М. Подросток // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л.: Наука, 1972 – 1990. – Т. 13. – С. 66.

[15] Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л.: Наука, 1972 – 1990. – Т. 16. – С. 7.

[16] Там же. – С. 80 – 81.

[17] Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы.– М.: Правда, 1991. – С. 316.

[18] Кони А.Ф. Фёдор Михайлович Достоевский // Кони А.Ф. Воспоминания о писателях. – М.: Правда, 1989. – С. 228 – 229.

[19] Альбов А.П., Масленников Д.В., Сальников В.П. Русская философия права – проблемы веры и нравственности // Русская философия права. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 8.

[20] Синюков В.Н. Достоевский и отечественная правовая ментальность //Достоевский и юриспруденция. – Саратов: СГАПП, 1999. – С. 11 – 15.

[21] Страхов Н.Н. Воспоминания о Фёдоре Михайловиче Достоевском // Достоевский Ф.М. в воспоминаниях современников: В 2-х т. – Т. 2. – С. 531.

[22] Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л.: Наука, 1972 – 1990. – Т. 26. – С. 149.

[23] См.: Тимофеева В.В. (О. Починковская). Год работы со знаменитым писателем // Достоевский Ф.М. в воспоминаниях современников: В 2-х т. – Т. 2. – С. 184.