Сибирскому самородку история помогает выжить и выстоять

К этому объекту материальной культуры, искусно подновлённому слоем лака, так и подмывает обратиться, слегка перефразировав чеховского героя:

- Дорогой многоуважаемый шкаф, не соблаговолите ли немного потесниться?..

Массивный реликт расположился на лестничной площадке, и без того уставленной такими же «бабушкиными» сундуками, стоит почти впритык к перилам, едва не загораживая вход в помещение, так что протолкнуться в антикварные анналы художественного салона «Дар» с первой попытки у меня не получится.

Наше время - больная женщина

Ещё один товар, претендующий на покупку, также не входит в апартаменты: это чёрное трюмо, которое сразу раздвигает рамки настоящего, точно предвещая некое таинство, когда и очень хочется, и страшновато заглянуть по ту сторону зеркала...

А что если и вправду мелькнут там не реалии сегодняшнего дня, шумный уличный поток, а, скажем, захламлённость купеческого особняка, содержимое которого теперь обречено на исход под занавес Гражданской войны? Возможно, и впрямь старинное зеркало, как некий загадочный символ времени, находится на особом положении в салоне, создавая фон, куда сразу же окунается «всяк сюда входящий».

Живописных полотен так много, что они уже и по стенам не висят, а стоят, точно жалкие просители, притулившись от усталости возле стульев с пузатым шёлковым верхом, прижавшись к напольным часам с латунными гирями, граммофону с жестяным репродуктором.

Кажется, ещё немного, и сюда нагрянут. Партизаны ли анархистского разлива, спустившись с таёжных склонов прямо на Транссиб, или же въедут на всех парах броневые поезда регулярной 5-й армии красных с победными аншлагами по стальным бокам.

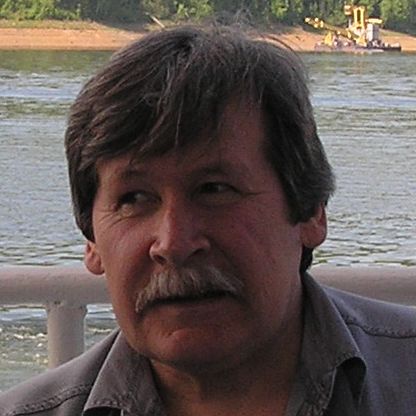

Возможно, и сам директор художественного салона «Дар», красноярский писатель Сергей Задереев ещё не определился окончательно, с кем же ему находиться тут: с красными или белыми. Кто он по нынешним меркам: состоятельный новый русский или, если по прежнему раскладу, - выходец из деревни, косточка народная? Из двух зол, говорят, выбирают меньшее, и тогда с кем останется писатель? С теми, кто, по ёмкому определению Фёдора Достоевского, и есть «серые зипуны». Не отделять себя от них, а всматриваться в их неприметную, суетную жизнь литератору сам Бог велел...

Как священник в алтаре, Задереев исчезает в дальнем кабинете, увешанном солоухинскими «чёрными досками» - подлинными иконами, которые собраны по исчезающим весям, садится за небольшой рабочий стол, чтобы занести выстраданную мысль в нескончаемый дневник.

«Дневник постороннего»:

«Из Ницше.

Наше время - больная женщина, дайте ей кричать, бесноваться, браниться и бить посуду. Ты не мог подчиниться ей, своей властительнице, - судьбе? Полюби её, тебе не остаётся другого выбора.

Есть только два способа избавиться от страданий, - выбирай один из них: быструю смерть или продолжительную любовь».

Столь неоднозначная фраза немецкого философа привлекает Задереева не только своей глубиной, но и сходством с теми идеями, что родились непосредственно на русской почве, у другого гения мировой культуры - Льва Толстого, когда тот особенно увлёкся богостроительством.

«Будто мимо Земли пролетел...»

Что ж, принимать жизнь такой, как она есть, не стараясь улучшить её, видоизменить, - в этом действительно присутствует некий элемент естественной гармонии. Так жил человек, когда получил от Господа лошадь в качестве изначального средства передвижения. И долго потом не возникало желания сесть за паровоз, оседлать автомобиль или подняться ввысь на невообразимых «железных птицах».

Скептически взирая на «поступательное» движение человеческой цивилизации, стремление двигаться всё дальше и дальше к вершине, за которой известно что - обрыв, красноярский писатель чувствует себя в современной обстановке не слишком уютно. Сходное мироощущение у литературных героев Задереева. Волею обстоятельств его персонажи вырваны из привычной среды, им тяжело находиться в городе, но мало кто прилагает усилия, чтобы не согласиться с таким суровым жизненным приговором. Скорее, как собирательница пустых бутылок Феня Вычужанина в рассказе «Привычка жить» (1976), «сделав из этой унылой работы по-крестьянски обстоятельное ремесло», если и бросают вызов судьбе, то не в реалиях, а в состоянии коротких и беспокойных сновидений.

«Дневник постороннего»:

«Ты знаешь, какой мне сон приснился? Будто я мимо Земли пролетел...»

Да и сны получаются у Фени какие-то «заземлённые», возвращая к уже «привычному делу» - накопительству стеклянной посуды, старательно перемытой в ванне и выставленной для просушки на клетушечной кухне. От каждодневного добывания порожних бутылок природное стеснение поначалу подсказывало колхознице-пенсионерке решительно освободиться. Не получилось...

И снится ей, что вроде и отправилась она в лес, а в корзинке, «заполненной грибами, шляпками вниз», оказываются вовсе не грузди: одна печально знакомая стеклотара.

- Возвращайся в деревню, - слышит вдруг Феня.

- Да нет, я уж тут, - отвечает она сквозь сон. - Привыкла.

За показ философии созерцательности, что веками, общаясь с природой, впитал в себя русский мужик, молодой писатель нередко становился объектом силовых упражнений многих критиков. При этом как-то забывалось, что человеку на земле не всегда есть время переделывать жизнь (а может, всё-таки расшатывать устои?) в силу специфического характера своего труда: он у крестьянина, бесспорно, творческий.

И лишь псковитянин Валентин Курбатов (и сегодня литературное светило первой величины) по-иному, по-отечески взглянул на сибиряка, ставшего участником VII Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве (1979):

«Кажется, автор только наблюдает, но наблюдение тут не стороннее. Интонация в рассказах сдержанно-горькая, укоризненная, голос как будто спокоен, но вот-вот готов сорваться. Легче было бы накричать на жизнь, зло выговорить ей за всё её неразумие, но он уже знает, что криком ничего не сделаешь».

В «толстых» столичных журналах, даже получив добро редакционной коллегии, могли великолепно читать между строк и, соответственно, не спешили с принятием решений. А когда доходило до главного, делу всё-таки не давался оборот, как случилось, к примеру, с первым по-настоящему крупным сочинением автора «Петя Лебедок» (1975) - повестью в жанре фэнтези и рукописным пропуском в Литературный институт.

Только теперь писатель понимает: причина редакционной волокиты крылась даже не в партийных кознях или пресловутой идеологии, на коротком поводке у которых, за редкими исключениями, находилась почти вся литература социалистического реализма.

Здесь скорее всплывает другая проблема - поведенческая, касающаяся человеческого восприятия окружающей действительности. Насколько сложно бывает смириться с обстоятельствами конкретному человеку, реально существующей личности, а не тому вымышленному персонажу, что рождён воображением художника, в этом Сергей Задереев убедился самолично ещё мальчишкой.

В семье деревенщиков

- Ещё до переезда Астафьева в Красноярск, - начинает свой рассказ Задереев, - я выслал ему в Вологду ранние вещи. Виктор Петрович умерено похвалил, но больше со свойственной ему прямотой отругал.

- А не страшился к мэтру обращаться, время у него отнимать, - спрашиваю у Сергея Константиновича. - Так ведь можно и от ворот поворот получить...

- Да боязни-то никогда и не было. В литературе, как и во многом другом, очень нужен кураж. После непродолжительной работы в ирбейской районной газете, я, вчерашний школьник, который не знавал в своей жизни городов, «дерёвня», скопил деньжат и покатил покорять Москву. Спал поочередно на трех вокзалах, менты потому что гоняли, а днём шлялся по редакциям. Был в «Юности», «Новом мире» - путёвку в литературу здесь получали многие, не мне чета. Посмотрели мои рукописи, почитали, ограничившись на уровне дельных советов...

Настырный сибиряк не стал дожидаться милостей от природы, он стучался во многие редакционные двери, и они, надо сказать, открывались: какая уж тут созерцательность и упование на милость свыше!

Да и в отношениях с Астафьевым всё было значительно проще. В 1974 году, переехав в Дивногорск и часто наведываясь в Овсянку, обычный газетный «курилка» стал для номинально вологодского писателя земляком вдвойне. Завязалась творческая переписка, а потом и литературная практика последовала, в семинаре Астафьева.

Молодой писатель был абсолютно уверен, что всей душой, без оглядки на конъюнктуру, он принял деревенскую прозу, вечно поносимую сверху из-за таких мифических «страшилок», как русофильство, воспевание прошлого и замшелый консерватизм.

«Есть такое поэтическое выражение - «земляничные места». А вот Сергей Задереев родился в местах клубничных - водится дикая клубника, дикая ягода, по всем зауральским и сибирским местам, есть она по угорам красивейшей реки Кан, на берегу которой стоит село Ирбей. Здесь, в семье инвалида Великой Отечественной войны, Сергею рано пришлось узнать, что такое «свой хлеб» и нелегкий сельский труд».

Так выскажется Виктор Астафьев, предваряя повесть молодого земляка «Хождение за светом», вышедшую в 1986 году в издательстве «Молодая гвардия».

Но, оказывается, места на родной сторонке Сергея Константиновича не только ягодные, они ещё и золотые. Именно здесь, в предгорьях Саян, как и на севере Енисейской губернии, разразилась в XIX веке «золотая лихорадка»: месторождения открывались один за другим.

В тайгу очень кстати завернул Бирюсинский тракт, он и был специально создан для нужд золотоискателей. Так в захолустном сверстнике Санкт-Петербурга - селе Ирбейском крутой замес казачьей прослойки с годами разбавили бесшабашные старатели. Да и татары, принимавшие деятельное участие в создании поселения возле реки Кан, также внесли в общее дело свой скромный вклад.

Улучшилась порода или ухудшилась в результате такой смычки, поди сейчас разберись...

Когда по весне разливался Кан...

Не эти ли гены отчаянных искателей приключений унаследовал мальчишка, буквально пропадавший в окрестной тайге? Какая уж там клубника - юный отпрыск решительно был настроен на открытие золотоносных месторождений.

- Брось пустое, Сережка: жилы-то ещё вон когда истощились - при царе Николае артелей почти не осталось, - старались остепенить малолетку старожилы, которые «золотую лихорадку», конечно, не помнили, но представление имели, сколько на самом деле бед может натворить благородный вроде бы металл, когда он вдруг, как с неба свалившись, оказывается в руках не искушённых в денежных расчётах мужиков.

Когда по весне разливался Кан, а потом большая вода постепенно спадала, оставляя после себя вязкое месиво, мальчишку тянуло сюда, в забереги, хотя в этой откровенной грязи хорошего было мало. Скажем, можно запросто оставить расхлябанные сапоги. Или зачерпнуть в кирзу чёрной, чуть ли не болотной суспензии.

Да и было так несколько раз, и попадало Сергею от родителей, но сколько же радости доставляли эти находки - обычные царские медяки или бронзовые безделушки: не то украшения, не то предметы быта! Тогда совсем по-другому воспринимался неряшливый вид вешней реки, которая одарила школьника, допустив к сокровенному своему достоянию.

Здесь, у берегов Кана, иначе осмысливались уроки истории, на которых очень уж умозрительно говорилось о достижениях русской материальной культуры. А тут вот даже обыкновенный пятак с двуглавым орлом, отполированный множеством рук, сияя зернистой краснотой чеканки, наглядно демонстрировал вехи в жизни наших предков. Советская монета почему-то в этом отношении здорово проигрывала.

«Дневник постороннего»:

«Самолётик, сложенный из газеты, пускаю - и он улетает в иное время, в иной мир. Что о нас там узнают из клочка бумаги, испещрённой буквами?..»

И тогда сама История с большой буквы вела с подростком долгий и доверительный разговор. Не здесь ли завязывался первой узелок той ниточки, которая протянется у писателя дальше, через всю его жизнь, оформившись в такое ремесло, каким станет для Задереева антиквариат? Ещё в детстве программирует своё поведение человек, и многие его занятия в последующем есть лишь перманентное продолжение ребяческих увлечений и игр.

Через каких-то десять лет с небольшим Задерееву действительно захочется погрузиться глубоко-глубоко, войти в XIX век, создавая притчу о Тимофее Бондареве, опальном крестьянском правдолюбце деревни Иудино Минусинского уезда. О чём эта вещь? О том, что рай, прихода которого многие ждут на земле, может быть только «мозольным», как понимал его Бондарев. Это глубоко почвенническое произведение «Сибирским огням» будет предлагать Астафьев, чтобы не стоял молодой талант в очереди, не «дышал в затылок» и как можно быстрее явился читателю.

Крепись, геолог!

Искал мальчишка золото, а вышел на железорудные проявления. Такое тоже бывает. Красноярские геологи, узнав о находке юного натуралиста из Ирбейского района, сначала всё обратили в шутку, а потом решили проверить: разное случается в геологической практике. Почему же невозможны сюрпризы в тайге, особенно в той её части, где происходили когда-то процессы горообразования?

Оценочные работы, увы, не подтвердили возможности промышленного освоения предполагаемого месторождения, но, дабы парень с досады не тужил, геологоуправление прислало ему почётную грамоту и строго рекомендовало учителям: вручить на общешкольной линейке и значок «Юный геолог» к груди прикрепить.

Первопроходцу такой расклад не понравился: он готов был доказать практическую полезность и грандиозные масштабы открытия и, отправившись в тайгу, сам устроил взрыв. Что из этого получилось, можно узнать из жанра оригинальной автобиографии, которую уже в завершение перестройки Сергей Константинович написал для «протокола» при вступлении в Союз писателей СССР:

«В детстве очень сильно увлекался геологией. Всё свободное время летом проводил с друзьями в тайге, в предгорьях Саян. В результате попал под взрыв, чудом остался жив, но лишился кисти правой руки, так что сейчас во всём левша, даже, наверное, в характере. В восьмом классе начал писать стихи. О любимой геологии и любимой девочке Ире Спивак, дочери хирурга, который меня спас».

Правда, вот с отцом-хирургом дело обстояло сложнее. Оперируя больного при страшном дефиците времени, отпущенном на жизнь из-за потери крови, опытный врач и во сне не мог допустить, что удаляет кисть не только будущему писателю.

И тогда придёт спасение...

Конечно, пятнадцатилетнему мальчишке трудно было разобраться, почему Господин великий случай уберёг его от неминуемой гибели. Голубоглазый герой, свойский и коммуникабельный, он ничуть не унывал и, как ни в чём не бывало, сражался в шахматы с соседями по больничной койке. А научила сибирского самородка этой игре та самая девочка Ира, первая муза пылкого поэта. И сына Егора потом, по прошествии времени, подарила - красноярского учёного, кандидата биологических наук.

Уже позже, выйдя из больницы и постигая русскую классику, которая почти вся зиждется на православии, Сергей стал задумываться: а может, всё, что случилось с ним, это и есть испытание свыше?

Было ли в том особое предначертание, что среди многочисленных находок старины, сделанных сельским школьником на берегу реки, оказался и церковный крест? То был случай поистине удивительный. Это сейчас в Ирбейском вновь открыт Свято-Никольский храм, а в эпоху Никиты Хрущёва здесь сияли пустые глазницы, очень лихо местными активистами старое здание было порушено. Колокола свергли и кресты поснесли. Один из купольных крестов в латунном исполнении Сергей вернул из небытия. На генном уровне комсомолец безбожной поры осознал, что его находка - вовсе не хлам.

История села Ирбейского хранит рассказы о молодом пастушке, которому однажды приснилась почитаемая в Сибири святая - Параскева Пятница, явившись в виде женщины в сияющем одеянии. Почему она вдруг к местным крестьянам снизошла? Да навалилась на деревни эпидемия сибирской язвы, косила скот, да и людей могла заодно унести. И тогда спасительница взяла за руку паренька и подвела к источнику, что струился у самого въезда в волостное село.

- Сами умойтесь и стадо в воде искупайте, тогда и болезнь отойдёт...

Легенда это или быль, но сейчас в Ирбейском районе есть действительно святой источник, и часовню во имя Параскевы с благословения архиепископа Красноярского и Енисейского Антония возвели. Непростые, выходит, здесь места в дополнение к ягодным, и люди особые - одухотворённые.

До первой ударной фразы

Формально Задереев, руководивший до недавнего прошлого Красноярской краевой писательской организацией, не пишет, ссылаясь на суетность. И в этом «ничегонеделании» он не одинок: молчит его ровесник и фантаст Олег Корабельников, зарабатывая на хлеб реаниматологом, мотивируя свой уход рыночным засильем иной, суррогатной продукции. А сам Задереев вот уже много лет живёт от продаж картин и предметов старины, выставляемых в салоне «Дар».

Но у него не толкучка или «блошиный» рынок в расхожем понимании, скорее - огромный музей, куда приходят взрослые и дети, где, если и не купишь что-либо, то можешь сам прикоснуться к Прошлому. В эти минуты Задереев словно забывает, за счёт чего он, собственно, существует, становясь экскурсоводом либо экспертом, и увлекается не меньше, чем впечатлительный ребёнок. Бывает, что раритет просто нужно спасти от барыг, предложив его для пополнения фондов и создания экспозиций краеведческим музеям в глубинке. А это - поездки за сбором коллекционного материала, случается, и за пределы сибирского региона.

Может, и вправду писателю мешает суетность? В эту версию, бытующую у местных писателей, верится смутно. Разве что в исключительных обстоятельствах литератор бросал свой тяжкий крест, но тут же оглядывался, словно спохватившись: а кто же другой окажется рядом? Что-то не находится желающих жить тяжким трудом...

Вот и сейчас прозаик нет-нет да появится в региональных журналах, и тогда понимаешь: готовит что-то значительное. Как всегда, долго вымучивает, до появления первого, «заветного», по его выражению, слова:

«Когда он родился, была испытана атомная бомба, изобретена водородная, а первые спутники напыживались, чтобы в чёрном космосе пойти вокруг Земли».

Так, с первой ударной фразы, создавалась совершенно необычная в стилистическом плане (но всё-таки не вычурно авангардная!) повесть «Петя Лебедок». Её удивительно светлый, наделённый чудодейственной силой герой мог бы творить добро, если бы люди в конечном итоге не склонили его к исполнению своих меркантильных желаний. И пропало разом всё Петино волшебство. Чем не литературный предшественник ангела Дымкова из романа-фантасмагории Леонида Леонова «Пирамида»?

Задереев верен себе: он традиционно консервативен и «безбумажную» технологию нового века решительно отвергает, предпочитая в работе писателя испытанных друзей - чистый лист и пишущую машинку. Но чтобы совсем не писать - полный вздор: так не может поступить человек, у которого накипело на душе и есть о чём рассказать читающим людям.

«Дневник постороннего»:

«В принципе, можно всё. Но сейчас как никогда важно выстраивать себе запреты, опираясь на вечные нравственные истины. Иначе - не уцелеть. Раскаявшись в содеянном и ставя себе пределы, только так человек, общество могут выстоять, окрепнуть и возродиться. Выстояв - окрепнешь, окрепнув - возродишься».

Николай Юрлов, Красноярск