Обычной, можно сказать, традиционной ошибкой в понимании того или иного явления культуры «евроцентричным» сознанием с его неизменными стереотипами, основанными на «остаточном» христианстве, является попытка того, что вполне правомерно называть своего рода подсознательной христианизацией всей вообще мировой культуры, рассмотрение ее явлений с позиций этих, отчасти сознательных, отчасти подсознательных стереотипов. Такого рода аберрации имели и имеют место, к примеру, в изучении буддизма или конфуцианской философии, античного неоплатонизма, когда европейские исследователи пытаются рассматривать в категориях личностной европейской культуры, сформированной христианством, такие явления, которые, если можно так выразиться, основаны на принципиально иной аксиоматике. В европейской, христианской традиции (включая и ее поздние, секуляризованные «изводы») в принципе нет никакого аналога, например, буддийским «дхармам». Никакая апелляция к античности здесь не помогает делу! Поэтому исследователь часто оказывается в настоящем тупике. Понять предмет исследования, навязав ему чуждую систему «ценностей» и категорий, в принципе, методологически невозможно. Предмет этот можно понять только, так сказать, в его собственных терминах. Для этого необходимо глубокое, многолетнее вживание в ту традицию, которая является предметом исследования. А это не всегда хорошо кончается, если у самого ученого нет достаточной укорененности в своей собственной религиозно-духовной, культурной традиции. Именно в силу того, что такая укорененность у современных европейцев часто утеряна, и происходят нередкие ныне «обращения» в буддизм или ислам.

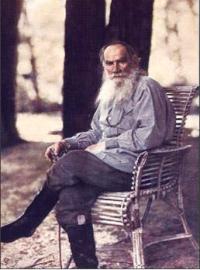

Великий классик русской литературы Лев Николаевич Толстой является в этой связи весьма поучительным явлением. Его глубинный и очень выстраданный конфликт с Церковью общеизвестен. Реакция самой Церкви на религиозную деятельность Толстого - тоже. Как известна и уникальность такой реакции в русской истории XIX - начала XX вв. В чем же ее причина? Часто видят эту причину в воинствующем антиклерикализме Толстого, а также в его известных кощунствах. Но, вот, например, молодой Пушкин был не меньшим антиклерикалом, а «Гаврилиада» (при всем ее условно-литературном характере), по сути, ничуть не меньшее кощунство, чем глумления Толстого над таинствами. Между тем никому не пришло в голову издавать по поводу Пушкина специальный синодальный документ. И, как выяснилось, это было правильно! Ибо поздний Пушкин, начиная по меньшей мере с «Бориса Годунова», сдвигается очевидным образом в христианскую сторону. То же касается и социалиста Достоевского, который начал с того, что публично зачитывал воинствующе антиклерикальное письмо Белинского к Гоголю, а закончил тем, что стал вполне христианским писателем.

Великий классик русской литературы Лев Николаевич Толстой является в этой связи весьма поучительным явлением. Его глубинный и очень выстраданный конфликт с Церковью общеизвестен. Реакция самой Церкви на религиозную деятельность Толстого - тоже. Как известна и уникальность такой реакции в русской истории XIX - начала XX вв. В чем же ее причина? Часто видят эту причину в воинствующем антиклерикализме Толстого, а также в его известных кощунствах. Но, вот, например, молодой Пушкин был не меньшим антиклерикалом, а «Гаврилиада» (при всем ее условно-литературном характере), по сути, ничуть не меньшее кощунство, чем глумления Толстого над таинствами. Между тем никому не пришло в голову издавать по поводу Пушкина специальный синодальный документ. И, как выяснилось, это было правильно! Ибо поздний Пушкин, начиная по меньшей мере с «Бориса Годунова», сдвигается очевидным образом в христианскую сторону. То же касается и социалиста Достоевского, который начал с того, что публично зачитывал воинствующе антиклерикальное письмо Белинского к Гоголю, а закончил тем, что стал вполне христианским писателем.

Думается, что в случае с Толстым дело все же несколько в другом. Духовные поиски раннего Толстого «вышли» из просветительства XVIII века; итог же его исканий - это действительно такое религиозное мировоззрение, которое уже целиком и полностью выходит за рамки европейско-христианской традиции, с точки зрения ее, так сказать, глубинных, последних метафизических основ. Мы бы определили этот итог как своего рода необуддизм в «протестантской» оболочке. На поверхности его религиозного мировоззрения - постоянное отталкивание от Православия и от Церкви, в ядре - своеобразная безлично-пантеистическая «религия». Именно отсюда происходит такая популярность Толстого как на азиатском востоке, в той же Индии, например, так и в кругах уходившей из Церкви в революцию российской интеллигенции. «Религия» Толстого, сколько бы он не носился со «своим» Евангелием - это вообще не христианство, и поэтому вольная или невольная христианизация как его мировоззрения, так и неотрывного от этого мировоззрения созданного им художественного мира является принципиальной методологической ошибкой, не позволяющей нам понять реального Толстого. Вся колоссальная жизненная трагедия его, все его метания, вплоть до знаменитого «ухода» есть последствие того насилия над собой, которое он совершал в течение всей своей сознательной жизни, когда упорно и последовательно рвал «пуповину», соединявшую его с христианской традицией, опираясь, по сути, на чисто «просветительский» мировоззренческий произвол своих «религиозных исканий».

«Народность» Толстого с его «роевой» теорией есть своего рода главная тенденция его «религиозных» поисков. Если не пытаться искусственно христианизировать их в привычном для многих ключе, то придется понять главное: все эти ключевые моменты его религиозной философии, при всей их кажущейся простоте и хрестоматийности, есть ни что иное, как «следы», оставленные его последовательным и глубоко выстраданным разрывом с основными парадигмами новоевропейской культуры (сформированными в ней христианством): линейным временем, свободой, личностью и историей.

Восприятие и понимание смерти здесь является, бесспорно, центральной проблемой. Толстовская «народность», «народническая» утопия имеет характер не поверхностно-этический, но глубинно-онтологический. Во вполне «просветительском» ключе речь здесь идет об идеальной модели мира, которая противопоставляется не просто «скверной» (бездуховной, обезбоженной) современности, но «скверне» самой истории. Деревня, крестьянская община в религиозно-художественной системе Толстого - это своего рода замкнутый и самодостаточный мiр, осмысляемый живущими в нем как Космос, внутри себя исчерпывающий все содержание бытия (знаменитое «деревушка в мире и мир в деревушке»). Подобно мирному и уютному греческому полису (своего рода «большая деревня»), который весь должен быть обозрим с верхней точки своего акрополя, «деревня», осмысляемая по принципу актуальной бесконечности, отнюдь не бесконечна «во все стороны», без конца и края, но замкнута и состоит из конечного числа домов, людей, хозяйств и т.д. В традиции русской литературы и русской философской мысли «деревня», как обжитой и благоустроенный человеком мiр, противостоит «пугающей безграничности русских пространств» (Н.А. Бердяев). Вместе с тем, понятая как культурная единица, «деревня» есть именно бесконечность, но бесконечность «актуальная» в противоположность «дурной», по Гегелю, или «потенциальной» бесконечности, занявшей доминирующее положение в индивидуалистическом ренессансном и новоевропейском сознании. Деревня («Матера» у Валентина Распутина), замкнутый в себе Космос крестьянского (или, как говорит Платон Каратаев, «христьянского») мiра для находящегося внутри исчерпывает все бытие. Поэтому, по элементарной логике диалектического рассуждения, то, что находится за его пределами, есть небытие, ничто, «не-сущее», то, что ни в каком смысле не существует. Согласно античной космологии, в самом точном смысле этого слова деревенской и провинциальной, с точки зрения устремленного к завоеванию безбрежных пространств «фаустовского» человека, нельзя выйти за пределы пространства, за границу его, но нельзя и вечно двигаться по прямой линии, никогда не достигая этой границы; можно лишь в перспективе бесконечности, бесконечного движения вплотную приблизиться к ней и двигаться вдоль нее. Античная философия (как, впрочем, и наивное сознание невежественного и темного крестьянина) настаивает на том, что бесконечное пространство замкнуто и конечно, а не разомкнуто во все стороны, как «дурная» бездна, так пугавшая Паскаля. Пространство - это шар, сфера. Космос «кругл» и «кругл» (то есть конечно-бесконечен, актуально бесконечен) в перспективе не только «макрокосм» (то есть мир в целом), но и «микрокосм» (то есть отдельный человек)[i]. Таким образом, природа «мiра» такова, что полного небытия нет; для его обитателей оно не существует, так как нельзя выйти за пределы «мира». Смерти нет, но нет и проблемы личности.

Именно к такому пониманию мира и бытия человека в мире приходит в «Войне и мире» Пьер Безухов в результате своих поисков народной правды. Во сне Пьер видит «живой колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею. «Вот жизнь, - сказал старичок учитель... - В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать Его. И растет, сливается, и сжимается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает... - сказал учитель. - Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез»[ii]. Из этой художественно-символической модели толстовского Космоса видно, что индивидуальные существа, населяющие его, в своей «круглости» подобны целому и друг другу. Время здесь циклично, движение замкнуто границами круглого Космоса (бесконечный круговорот отдельных, не имеющих индивидуальности «капель»). Весь этот крестьянско-«христьянский» мир деревни-общины-России, для обитателей которого идеал и реальность тождественны и соответственно нет «оснований» для поступательного развития, для движения к «идеалу», есть нечто в корне противоположное идеальным стремлениям Андрея Болконского, Пьера, Левина с их движением по прямой линии, с их погоней за своими недостижимыми целями[iii]. Но парадоксальным образом оказывается, что и эти последние стремления подвержены некой цикличности, не имея, так сказать, прочной исторической перспективы. Периоды прозрения, обретения искомой истины, просветления и подъема сменяются периодами затемнения, утраты смысла жизни и духовного упадка. (Так было, кстати, и в жизни самого Толстого.) «История» все время повторяется, и гармоническое равновесие и «мир» (в значении «не-война»), достигнутый в Эпилоге великой эпопеи, чреват, как это подспудно чувствуется, новыми кризисами и катастрофами. При этом важно помнить, что сами эти катастрофы (то есть катастрофы, касающиеся и «мiра-в-целом» и «мiров» отдельных людей) никогда не носят у Толстого непоправимого, так сказать, абсолютного характера; очередная, предстоящая в будущем «война» вновь сменится очередным «миром», и мировые силы придут в свое равновесие. «Мир-в-целом» нерушим.

«Идеальным» героем, выражающим самую сущность «мира», является «круглый» Платон Каратаев, не имеющий, в отличие от Пьера, Болконского и других, никаких собственных стремлений. Так, когда его забирают в солдаты вместо семейного старшего брата, он воспринимает этот факт не как несчастье для себя, а прежде всего как благо для всей семьи в целом. Этика и онтология здесь тождественны; точнее сказать, для Каратаева нет нужды в самой этике: не имеющего личности и личных стремлений не нужно убеждать в необходимости «жертвы», ибо ему «все равно». Он вообще не отделяет себя от целого. «Каждое слово его и каждое действие, - пишет Толстой о Каратаеве, - было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал... Он не мог понять цены и значенья отдельно взятого действия или слова» (12, 51). В связи со всем вышесказанным становится ясно, что смерть такого героя в принципе не может быть личностным и сознательным актом, не может быть поступком и вхождением в иной мир; он может лишь «разлиться и исчезнуть», соединившись с безличной духовной субстанцией - Абсолютом, который Толстой помещает в центр своего Космоса[iv].

Причем необходимо отметить, что это не только специфическая особенность одного лишь Каратаева, воплощающего данный принцип в его, так сказать, чистом виде; это общая закономерность толстовской онтологии. Парадоксальным образом полнота и богатство личных устремлений, пусть и осмысляемых самими героями как возвышенные и идеальные, может в толстовском мире иметь впереди себя лишь одну действительно реальную перспективу - слияние с «общим», будь то (до известной степени) при жизни или же (окончательно) - после смерти. Один из возможных здесь вариантов - растворение любимой героини Толстого, Наташи Ростовой, в материнстве, в стихии рода как таковой. С другой стороны, и для Андрея Болконского, живущего уже не в мире «природы», но в мире духа, духовное прозрение перед смертью, окончательное и полное преодоление своей романтической и индивидуалистической жизненной установки означает своего рода буддийское «возвращение», слияние с «общим и вечным источником», растворение в абсолютном и безличном духовном начале, потерю личности, а не переход ее «туда», в мир, населенный другими умершими личностями. Если личность, то обязательно индивидуализм и эгоизм; если же последний преодолевается, то «нирваны» не избежать, как бы ни было жалко этого «личного». Вокруг этой абсолютно не христианской, а чисто восточной дилеммы крутились все религиозные поиски Толстого, также имевшие ярко выраженный циклический характер. С течение времени они наполнялись новым «содержанием» в смысле опоры на новые, ранее неизвестные писателю источники, но вся, так сказать, парадигма жизни и смерти была продумана им уже в ранний, «просветительский» период.

В связи с этим нужно сказать, что ситуация смертного пограничья, столь типичная для ряда выдающихся представителей русской литературной традиции, для Толстого вообще несвойственна. Толстой всегда изображает умирающего человека здесь, с живыми, находящимся на пороге смерти, перед концом. Он никогда не растягивает границу так, чтобы живые и умершие общались и менялись местами. (Как это имеет место, например, в художественной системе Валентина Распутина). Умерших предков вообще нет, как нет в конечном счете и «того» света. «Там» есть только безличный океан, море духовности. Отсюда ясно, что Толстому в принципе не могла не претить федоровская идея «воскрешения отцов», кладбища как музея и т.д., целиком основанная на личностной проблематике, восходящая к личностной христианской культуре[v].

В толстовской «религии» задача жизни, понятой «нравственно», - это как можно более «очиститься» от индивидуальности и умереть, «как мужики умирают». Поэтому в свойственной его художественному миру иерархии ценностей смерть дерева в рассказе «Три смерти» всегда будет восприниматься как идеальная для разного рода индивидуалистов и эгоистов. Этика у Толстого тождественна его онтологии (отказ от эгоистического самоутверждения есть отказ от личности). При этом последняя мыслится им как чисто «телесная» «оболочка» универсальной духовной субстанции, разрушение которой и есть подлинно «нравственная» цель жизни.

Заключая эту небольшую юбилейную работу, хотелось бы подчеркнуть: значение Толстого в формировании того движения, которое принято именовать «русским религиозным ренессансом», огромно. Именно он, наряду с Ницше, имел в России конца XIX - начала XX вв. наиболее сильное влияние на мыслящие умы (что признавалось практически всеми - от Ленина до Бердяева и деятелей Церкви). Однако роль его сводилась все же преимущественно к пробуждению в неверующих или маловерующих современниках самого интереса к религиозной проблематике, к феномену религиозного взгляда на мир. Толстой порой очень зорко и правдиво подмечал несомненные черты нравственного и духовного разложения «современности». В своем отрицании всех основ, всех главных составляющих столь привычного как нам, так и его современникам мира секулярного модерна он был очень упорен и последователен. Однако предлагаемый им религиозный выход - это вовсе никакая не «ревизия» христианства. Критикуя «современность» (то есть секулярный модерн) Толстой начал борьбу с тем, без чего она была бы невозможна - то есть с христианством в целом. «Выход» Толстого - это не попытка вдохнуть новую жизнь, новый дух в христианскую историю, в историю спасения, но принципиальный и глубоко выстраданный уход из истории вовсе, реализация, по сути, вполне буддийского принципа. Цепь «воплощений» может быть бесконечной, но в том, чтобы ее длить, нет никакого духовного смысла, никакого «спасения». «Выйди из цепи», прерви длящуюся историю жизни - и обретешь высший смысл. Правда, ценой полной потери себя, своего «я», своей личности. Его «уход» есть в конечном счете попытка реализовать своей «учение» в его последнем пределе, вопреки не оставлявшей до последнего душевной тоске.

«Войти к старцу», принести церковное покаяние? Но тогда «они» первым делом «запретят мне проповедовать», как с грустью записывал он в дневнике несколькими годами ранее. Поступить так - означало для просветителя из Ясной Поляны зачеркнуть главный пафос своей жизни, попрать свою глубинную суть. На столь радикальный разрыв с делом всей жизни он оказался неспособен.

[i] Подробный анализ разных типов бесконечности см., напр., в работах А.Ф. Лосева, в том числе в кн.: Диалектика мифа, М , 1930.

[ii] Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. (юбилейное), т. 12, с. 158. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

[iii] Об этом писал С.Г. Бочаров в ст.: Мир в «Войне и мире». – В сб.: Толстой и наше время. М., 1978, с. 86–105. Здесь же представлен анализ основных значений слова «мир» в романе Толстого.

[iv] Поэтому вряд ли можно признать правоту И.А. Есаулова («Соборность в русской литературе». Петрозаводск, 1995, с. 99), говорящего о «христоцентричности» этой модели. «Бог», помещенный Толстым в центр своего «мира», – это именно «Абсолют», «Бог вообще», безличная духовная субстанция, с которой умирающий индивид (Каратаев) «сливается», теряя свою индивидуальность. О Богочеловеке Христе (и, скажем, о его суде над людьми и над миром, о Втором Пришествии и т.д.) здесь не говорится ни слова.

[v] Лучшее из известных автору исследований проблемы смерти у Толстого в связи с его общей онтологической моделью мира – ст. В.В. Зеньковского «Проблема бессмертия у Л.Н. Толстого». – В сб.: О религии Толстого. М.: Путь, сб. 2, 1912, с. 27 и след. Какие-то очень существенные вещи о Толстом, бесспорно, понял И.А. Бунин в своем «Освобождении Толстого». Вопрос об отношениях Л.Н. Толстого и Н.Ф. Федорова подробно разбирает С.Г. Семенова в кн.: Преодоление трагедии. «Вечные вопросы» в литературе. М., 1989.