Недавно Институтом русской цивилизации был издан сборник сочинений Н.П.Гилярова-Платонова, где авторы вступительной статьи совершенно справедливо пишут, что «уникальное духовное наследие Н.П.Гилярова-Платонова должным образом еще не собрано и не изучено исследователями до сих пор, хотя правильно представить картину развития русской общественной мысли второй половины XIX века без его имени очень трудно» [1, с.31]. Еще труднее говорить о ранних славянофилах и не вспомнить о Н.П. Гилярове-Платонове.

Ниже ко дню памяти Никиты Петровича (+ 13 (26) октября) мы предлагаем небольшой очерк на эту тему.

+ + +

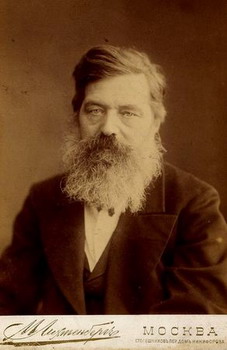

Одним из близких к ранним славянофилам людей был выпускник (1848 г.), а затем бакалавр (преподаватель) Московской Духовной Академии Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824 - 1887). Князь Н.В.Шаховской писал о нём, что с конца 1855 г. Н.П.Гиляров-Платонов «теснейшим образом примкнул к славянофильскому кружку, представлявшему тогда самый цвет не только московского образованного общества, но и вообще русских образованных людей» [6, т.1, с.VI].

Одним из близких к ранним славянофилам людей был выпускник (1848 г.), а затем бакалавр (преподаватель) Московской Духовной Академии Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824 - 1887). Князь Н.В.Шаховской писал о нём, что с конца 1855 г. Н.П.Гиляров-Платонов «теснейшим образом примкнул к славянофильскому кружку, представлявшему тогда самый цвет не только московского образованного общества, но и вообще русских образованных людей» [6, т.1, с.VI].

И, действительно, на это указывают многие факты: Н.П.Гиляров-Платонов был цензором многих славянофильских сочинений, вёл с ними многолетнюю переписку и т.д. Н.П. Гиляров-Платонов говорил о том, что А.С.Хомяков считал его самым «единомышленным» с ним; именно он вместе с Ю.Ф.Самариным принимал участие в переводе богословских сочинений на русский язык.

Но в то же время Н.П.Гиляров-Платонов подчёркивал, что славянофилы, ценя его (а Ю.Ф.Самарин «даже сверх заслуженного»), «держались несколько в стороне». И себя «чистым славянофилом» он не признавал, подчёркивая: «с ними со всеми я спорил горячо» [2, с.319].

Мы полагаем, не столь важно: «примыкал» он к славянофильскому кружку или был от него «несколько в стороне». Гораздо важнее указать на духовную и идейную близость их воззрений и до знакомства его со славянофилами, и во время непосредственного сотрудничества с ними, и в последующие десятилетия. Для этого мы рассмотрим взаимоотношения Н.П.Гилярова-Платонова с А.С.Хомяковым и К.С.Аксаковым.

При отпевании Н.П.Гилярова-Платонова архимандрит Сергий дал краткую оценку делу жизни покойного и его взаимоотношениям со славянофилами. Эту характеристику признал «прекрасно выраженной» Н.В. Шаховской [3, т.1, с.VI].

Нам представляется, что здесь необходимы уточнения относительно А.С.Хомякова. Взаимное влияние «самостоятельных мыслителей» арх. Сергию виделось следующим образом: «Первые славянофилы устремились в недра Православной Церкви и богословской науки и, заимствуя от неё свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, сами принесли в неё поток свежей глубокой мысли и чувства. Навстречу этому течению вышел Гиляров с свежей, обильною струёю мысли, цельной, возвышенной, глубокой и прочувствованной и, заимствуя многое от них, сам не мало привнёс к ним, предохраняя их от философии по стихиям мира сего, а не Христа (от увлечения гегелевой философией)» [3, т.1, с. VI].

Первое наше замечание касается слова «устремились». По свидетельству Ю.Ф.Самарина. А.С.Хомяков «жил в Церкви». В таком случае «устремляться» или, точнее, «стремиться», можно и необходимо (в богословствовании, например), только твёрдо опираясь на святоотеческое наследие (основываясь на нем). Н.П.Гиляров-Платонов же, как следует из вышеприведенного отрывка, предохранял «от увлечения гегелевой философией». Воспитание А.С.Хомякова он однажды назвал даже «всё-таки французским» и что его «правильному словоупотреблению» мешала «гегелевщина» [3, т.2, с.65]. Это редкий, но серьёзный упрёк в адрес главы славянофилов со стороны одного из его единомышленников в целом. И здесь следует прояснить картину.

Что касается «доли» «всё-таки французского воспитания», то тут, пожалуй, своя малая «доля» истины присутствует. Ибо: кто в начале Х1Х века из дворянских детей мог полностью избежать этого влияния? Другое дело: являлось ли определяющим это «французское воспитание» на становление мировоззрения? Вспомним хотя бы Петрушу Гринева.

С «гегелевщиной» вопрос сложнее. Ведь ни кто иной, как сам Н.П.Гиляров-Платонов в 1869 г., говоря о почившем епископе Иоанне (Соколове), А.С.Хомякова поставил рядом со святителем Филаретом (Дроздовым), назвав их «истинно-мыслившими русскими церковными писателями» и указал на «строгость мысли» как на их отличительную черту [3, т.2, с.443].

Речь, скорее всего, должна идти о том, что до непосредственной встречи Н.П.Гилярова-Платонова и А.С.Хомякова их пути были самостоятельны и независимы друг от друга. Но в богословском отношении во многом - схожи. Преподавая сравнительное богословие в Московской Духовной Академии, Н.П.Гиляров-Платонов разрабатывал те же положения и пришёл примерно к тем же выводам, которые обосновывал в своей первой богословской брошюре А.С.Хомяков. Но, учитывая, что последний не прошёл школу академического обучения, то естественен и вывод о «помехах» «правильному словоупотреблению».

Только необходимо заметить, что не со стороны «гегелевщины». Сам Н.П.Гиляров-Платонов и опровергает два вышеизложенных своих упрёка А.С.Хомякову («французское воспитание» и «гегелевщина»), заявив в другом месте, позднее: «Хомяков... совершенно свободен был от гегелевщины; мало того, он был её решительным порицателем... Его убеждения вышли не из философии какой-нибудь, а из быта и религиозной веры» [4, с.14-15].

В своей речи (1860 г.) в память А.С.Хомякова («О судьбе убеждений»), которую Ю.Ф.Самарин назвал «превосходной». Н.П.Гиляров-Платонов охарактеризовал ядро воззрения, главную идею мыслителя - любовь. Всё мировоззрение А.С.Хомякова, в целом, в самых различных областях он считал «отражением начала любви в области отвлечённого мышления» [4, с.17]. И уже общаясь непосредственно четыре года с основоположниками славянофильства, Н.П.Гиляров-Платонов формулирует своё учение «о любви, как начале социальном».

Н.В.Шаховской приводит данные о том, что сходство со взглядами А.С.Хомякова у Н.П.Гилярова-Платонова «простиралось и дальше теоретических оснований» [4, с.18]. Но отмеченная близость воззрений требует существенных уточнений для предреформенного времени.

Н.П.Гиляров-Платонов считал, что его воззрения идут из «более широких и более глубоких начал», чем славянофильские [3, т.1, с.VII]. Он различал «православие историческое» и «христианство просто». Так вот, оценку А.С.Хомяковым «исторического православия» он признавал «узкою и неверною» [4, с.20].

Выясняя взаимоотношения и взаимовлияния веры и народности, он приходил к выводу, что «христианство, известным образом понятое и усвоенное», составляет «один из элементов русской народности» и что «без так называемого православия исчезает русская народность, как таковая; но и православие в таком виде, как оно усвоено русским народом, есть не то, что было и есть у греков, ets» [4, с.21-22]. То есть здесь обосновывается значение «физиологически-духовных, этико-психических задатков» народа.

«Историческое православие», «как оно развилось в Восточной Церкви», Н.П.Гиляров-Платонов «ценил», но «абсолютным» не признавал. Задачу России - освободительную миссию России» - он видел «освободительной ко всему человечеству вообще». И эту задачу (он был уверен) «поневоле она должна исполнить, хотя бы не хотела» [4, с.21]. А «не хотеть она не может» из-за своего географического положения, духовных элементов, вложенных в русского человека его верой, по причине особенных понятий, «которые составились у него на основании исторического опыта и лежат тёмными представлениями, образуя народный дух и характер» [4, с.21].

Русских он считал «представителями плебеев человечества», к которым льнут «все плебеи». Причину такого братства он видел в «русском духе», который в данном случае отличал от «славянства» и «православия».

При рассмотрении взаимоотношений Н.П.Гилярова-Платонова и К.С.Аксакова также необходимо остановиться на отношении к гегельянству. И.С.Аксаков полагал, что формулы Гегеля послужили «орудием для готовой мысли» брата, а «не началом ея» [5, с.511]. Н.П.Гиляров-Платонов считал, что основанием славянофильству послужили «быт и национальные воспоминания». А в пресловутой гегелевщине «повинна» только молодая пора К.С.Аксакова [5, с.511].

За «отысканием родины славянофильству», полагал он, нужно отправляться не в Германию к Гегелю, а в Россию времён Екатерины II и Александра I. Но само славянофильство в данном случае Н.П.Гиляров-Платонов представлял весьма своеобразно: как «систему о превосходящем величии русского народа и его, так сказать мессианском призвании» [5, с.511, 512]. При таком толковании славянофильства, конечно, «не надобно никакого Гегеля».

И тогда славянофилы выступают «в сущности» «отрицателями, критиками, носителями протеста». В этом смысле славянофильство Н.П. Гиляров-Платонов признаёт «вполне законным и вполне самородным явлением». «Самородной» он видит формулу именно «протеста только». Что же касается «идеалов» славянофильства, то они представляются ему в виде исторической оценки прошедшего и чаяний будущего, а потому «положительные догматы исторические, политические, философские - отливались, правда, и то лишь иногда, по готовой схеме» [5, с.512].

Основные выводы, к которым приходил Н.П.Гиляров-Платонов относительно сущности и заслуг славянофилов выглядят следующим образом: «... отрицание и протест в славянофилах живы, непоколебимы, неотразимы и совершенно самостоятельны; петровская реформа и следовавшая за ней заемность, так сказать, арлекинство жизни и мысли осуждены; но надобно было противупоставить им положительный идеал, и в этом-то идеале могло многое быть найденным отвлечённо, иногда сочинено, как иное было постигнуто гениальным чутьём совершенно верно, и в этом многом иное, очень немногое принадлежит Гегелю» [5, с.513].

Но в то же время Н.П.Гиляров-Платонов и уточнял свою мысль: «гегелизм» в наиболее сыром виде» он усматривал именно в филологических трудах К.С.Аксакова. Исторические же его сочинения находил свободными от этого упрёка.

Свою основную мысль о сущности славянофильства Н.П. Гиляров-Платонов отчасти применял и по отношению к отдельным его представителям. Так он считал разборы К.С. Аксаковым чужих трудов «в высшей степени меткими, гениально-верными, глубокими...» и был весьма строг и критичен к его самостоятельным собственным выводам. Он вообще хотел написать «преподробнейшие замечания» о «миросозерцании вообще» К.С.Аксакова, с которым был «несогласен». И «несогласие» заключалось именно в том, что, по мнению Н.П.Гилярова-Платонова, «последовательно проведенное» миросозерцание К.С.Аксакова «разрушает религиозные элементы в мышлении» [5, с.522].

Итак, любя, уважая, высоко оценивая К.С. Аксакова, его цензор был откровенным и строгим читателем-критиком. Он выступал противником суждения об отсутствии доверия, живой связи между обществом и народом в XIX веке. Он видел разделение, но отмечал и нечто общее, что ещё соединяло русских людей.

Вообще же, как мыслитель и человек, Н.П.Гиляров-Платонов не был «человеком кружка». Свои мысли он считал «собственными», «идущими из начал, в печати не провозглашённых более или менее систематически». Эти начала он считал более глубокими и более широкими, чем многие воззрения славянофилов, а потому и полагал, что последние входят как часть в его воззрения.

Думается, что данное заключение отчасти верно лишь в том смысле, что Н.П.Гиляров-Платонов прожил после кончины старших славянофилов более двух с половиной пореформенных десятилетий, а они-то и позволили увидеть многое из того, о чём только думалось, говорилось и предполагалось в 1840-1850-е гг.

Александр Дмитриевич Каплин, доктор исторических наук, профессор Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина

Литература:

1. Гиляров-Платонов Н. П. «Жизнь есть подвиг, а не наслаждение...» / Составление и комментарии Ю.В. Климакова / Отв. ред. О. Платонов. - М.: Институт русской цивилизации, 2008. - 720 с.

2. Гиляров-Платонов Н.П. Письма к одному из его читателей // Русский Архив. - 1890. - N2.

3. Гиляров-Платонов Н.П. Сборник сочинений. - Т.1-2. - М., 1899.

4. Шаховской Н.В. Н.П. Гиляров-Платонов и А.С. Хомяков. (По статьям и письмам Гилярова) // Русское Обозрение. - 1895. - N11.

5. Шаховский Н.В. Н.П.Гиляров-Платонов и К.С.Аксаков (По статьям и письмам Гилярова) // Русское обозрение. - 1895. - N 12.

игумен_Союз.png)