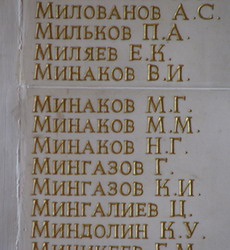

Цветовая символика золотого и белого - возвышенна и прекрасна. Возможно, мир вообще и замыслен в золотом и белом. То есть свечение Вечности - так и выглядит. И потому пронизывает чувство хоть и скорбное, но и светлое, - когда смотришь на вертикальные беломраморные плиты храма Петра и Павла, на которых от пола до потолка золотым выбиты фамилии павших на Прохоровском поле, всего 8 500. Имена людей, принесших свои жизни в жертву за Родину, «за други своя».

Цветовая символика золотого и белого - возвышенна и прекрасна. Возможно, мир вообще и замыслен в золотом и белом. То есть свечение Вечности - так и выглядит. И потому пронизывает чувство хоть и скорбное, но и светлое, - когда смотришь на вертикальные беломраморные плиты храма Петра и Павла, на которых от пола до потолка золотым выбиты фамилии павших на Прохоровском поле, всего 8 500. Имена людей, принесших свои жизни в жертву за Родину, «за други своя».

2 мая мы ожидали прибытия в храм Патриарха Кирилла, и мне успелось, слава Богу, более-менее внимательно прочитать часть этих вечных столбцов с восходящими в небеса именами. Слева от алтаря, рядом с фреской святого великомученика воина Феодора Стратилата, возле хоругви с вышитым - по периметру, золотой нитью - гласом Чудотворной иконе «Знамение»: Яко необоримую стену и источник чудес стяжавше Тя раби Твои, Богородице пречистая, сопротивных ополчения низлагаем. Темже молим Тя: мир граду Твоему даруй и душам нашим велию милость», за сияющей золотом иконой Св. Георгия Победоносца, коего празднуем 6 мая по нов. ст., в самый канун 65-летия Великой Победы, - на белом мраморе я отыскал золотые имена четверых Минаковых.

Не известные мне Минаков В. И., Минаков М. Г., Минаков М. М., Минаков Н. Г. Однофамильцы? А может, и родичи. Минаковых-то, от Москвы до Ростова, - ох как немало! Лев Толстой, помнится, помогал духоборам, среди которых тоже были Минаковы. А мои родненькие, что прямо к моему отцу и деду лепятся, уже полтора столетия по преимуществу обитают на линии «Харьков-Белгород», неразъединимой для нашей семьи. И если бабушка моего отца, Ульяна Дроздова, что жила в Белгороде на Старом городе, и св. мощи свт. Иоасафа Белгородского, при их прославлении, совершившемся в присутствии Великой княгини Елисаветы Феодоровны и Великого князя Константина Константиновича, встречала в Белгороде, среди многих тыщ народа, на Троицкой улице 4 (17) сентября 1911 г., а затем в декабре того же года - Государя Николая II с семьей, то муж ее, Кузьма Маслюженко, почивший в голодном 1944-м, похоронен в Харькове, на кладбище защитников Отечества всех войн, ибо бил басурмана в Первую Мировую. Кладбище в безпамятные времена (начала 1970-х) закатали под «молодежный парк», стадион там возвели, могилы прапрадедовой нет как нет, а сердце у меня всегда о том думает, особенно когда прихожу туда, к благодатному храму Усекновения главы Иоанна Крестителя.

Не известные мне Минаков В. И., Минаков М. Г., Минаков М. М., Минаков Н. Г. Однофамильцы? А может, и родичи. Минаковых-то, от Москвы до Ростова, - ох как немало! Лев Толстой, помнится, помогал духоборам, среди которых тоже были Минаковы. А мои родненькие, что прямо к моему отцу и деду лепятся, уже полтора столетия по преимуществу обитают на линии «Харьков-Белгород», неразъединимой для нашей семьи. И если бабушка моего отца, Ульяна Дроздова, что жила в Белгороде на Старом городе, и св. мощи свт. Иоасафа Белгородского, при их прославлении, совершившемся в присутствии Великой княгини Елисаветы Феодоровны и Великого князя Константина Константиновича, встречала в Белгороде, среди многих тыщ народа, на Троицкой улице 4 (17) сентября 1911 г., а затем в декабре того же года - Государя Николая II с семьей, то муж ее, Кузьма Маслюженко, почивший в голодном 1944-м, похоронен в Харькове, на кладбище защитников Отечества всех войн, ибо бил басурмана в Первую Мировую. Кладбище в безпамятные времена (начала 1970-х) закатали под «молодежный парк», стадион там возвели, могилы прапрадедовой нет как нет, а сердце у меня всегда о том думает, особенно когда прихожу туда, к благодатному храму Усекновения главы Иоанна Крестителя.

Что касается моих Минаковых, то в Белгороде они были частью населения слободки, так называемого села Пушкарного (сей час это совсем близко к центру города), пожалуй что с тех времен, когда крепости стали строиться по южным границам нашего Царствия.

От тех слобод и название общее для этих земель - что российских ныне, что украинских - Слобожанщина. И святители у нас общие, и чудотворные иконы одни. Да ведь и вера одна-единая - Православная. Нас разъять и разделить - все равно что по живому резать. И кровушка общая братская перемешалась в земле навеки на ратных полях Отчизны, да и в смешении родов. Кто великоросс, кто малоросс? Минаковы мои, Маслюженки, Дроздовы... Всё одно: русское.

То же и по материнской линии, Лисуновых, и сейчас изобильно произрастающих из села Духановка Путивльского района Сумской области. Да-да, именно там, где во Путивле Ярославна зегзицей «рано плачет в Путивле на забрале, аркучи: «Светлое и тресветлое солнце! Всем тепло и красно еси. Чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладе вои? В поле безводне жаждею имь лучи съпряже, тугою им тули затче?» Как видим, и в «Слове по полку Игореве» говорится про «поле безводне», про княжеские «кровавыя его раны на жестоцем его теле», про погибающих в сражении русских «воев».

А осенью 1942 г. моя семилетняя мама, Светлана, вместе с ее мамой, Анной Михайловной, ее бабушкой Анисьей Вячеславовной, тетей Евгенией Михайловной и с родной сестрой, грудным младенцем Лидией, были вывезены из г. Богучара Воронежской области немцами в лес для расстрела - как семья командира Красной Армии, фронтовика. Вместе с другими такими же семьями. Их тогда спасло чудо, но последующие тяготы зимовки в лесу оставили в живых не всех - моя прабабушка зимой скончалась.

* * *

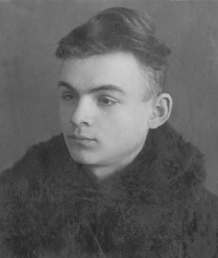

Для всех нас, выросших в этом Отечестве, война была и остается и Великой, и Отечественной. Мой отец, Александр Минаков, не дожил до 60-летия Победы три месяца, но все годы, что были ему отпущены после войны, он много рассказывал о ней, думал, видел ее во сне. Она длилась в нем как мина замедленного действия и спустя 17 лет после окончания отняла у него зрение.

...У Тихона Минакова, моего деда, слесаря 2-го стройучастка УСВР ЮЖД, были братья Петр и Михаил, а также сестры Вера и Александра. Последняя (в замужестве Сорокина), как и Тихон, жила с дочерьми Клавой и Женей в Харькове. Остальные Минаковы сгруппировались в Белгороде.

...У Тихона Минакова, моего деда, слесаря 2-го стройучастка УСВР ЮЖД, были братья Петр и Михаил, а также сестры Вера и Александра. Последняя (в замужестве Сорокина), как и Тихон, жила с дочерьми Клавой и Женей в Харькове. Остальные Минаковы сгруппировались в Белгороде.

Вот к ним-то в Белгород за продуктами и сходили в первые дни именно что лютого февраля 1942 г. мой отец, тогда тринадцатилетний мальчишка Саша Минаков, с 16-летней двоюродной сестрой Женей. Это был, конечно, поступок безысходности. Пешком по только что оккупированной немцами территории за 80 км по 40-градусному морозу. С учетом незаживающей раны (от осколка авиабомбы) на ноге мальчишки.

Однако нужно было выжить в страшном Харькове - занявшем потом по статистике 2-е в СССР место после Ленинграда по относительному количеству умерших от голода в дни войны.

...Остался Харьков оккупационный в памяти Шурки Минакова и повешенными на балконах его дома. На груди у некоторых из них были таблички «Он торговал человеческим мясом». Все он пережил в эти два года - неоднокартный попеременный переход города от наших войск к немцам и обратно, разбомбленные здания пассажа и Дворца пионеров на пл. Тевелева (ныне Конституции), где до войны он занимался в различных кружках, прежде всего в танцевальном, Дробицкий Яр за ХТЗ, где расстреляли харьковских евреев, а заодно пришедших на выстрелы крестьян из поселка Рогань. Ходили слухи тогда и о машинах-душегубках, которые, кстати, были опробованы нацистами именно в Харькове - так уничтожали заложников, взятых на улицах города в ответ на взорванную (тоже впервые в истории) подпольщиками радиомину.

* * *

О Дне Победы осталось воспоминание отца, записанное для стенной газеты. В них присутствует сиюминутное дыхание живого свидетельства.

О Дне Победы осталось воспоминание отца, записанное для стенной газеты. В них присутствует сиюминутное дыхание живого свидетельства.

«Было светлое утро 9 мая 1945 г., я, в рабочей одежде, в отцовской засаленной фуфайке отправился на Харьковский вагонно-ремонтный завод, на котором работал слесарем-инструментальщиком с 15 лет (с 1944-го). В нашей квартире не было радио, и главную новость я узнал от пацанов. Они играли во дворе, но окружили меня и радостно наперебой кричали: «Шурка, не ходи на завод! По радио объявили, что сегодня - День Победы, закончилась война!» Но разве мог я не явиться к 7 часам утра на рабочее место, к станку!

Заводские ворота были распахнуты настежь, а двор - посыпан песком. И уже была сооружена трибуна. Двор заполнился возбужденными, радостными людьми. Состоялся митинг. Не оттуда ли помнятся эти слова: «Друзья, подруги, граждане, - народ! / Вот он пришел, день радости высокой! / С усталых лиц сотрем солёный пот / И поглядим с улыбкою широкой / На все вокруг: на солнце, на сирень, / На жизнь, на май, на первый мирный день!..»

После митинга объявили, что сегодня - праздничный день, нерабочий. Я сразу же пошел в магазин, получил 700 рабочих граммов хлеба по хлебной карточке за 9 мая. Взволнованный, вернулся домой, где увидел маму в слезах - с моей почти 4-летней сестренкой на руках. Так началась наша новая мирная жизнь».

* * *

В 1995 г., к 50-летию Победы, отцу прислали из Харькова в Белгород (куда он переехал с семьей в 1962-м, уже теряя зрение) справку, в которой значится: «...в трудовой стаж засчитаны годы работы в войну с 9 апреля 1944 по 9 мая 1945 на ХВРЗ».

В 1995 г., к 50-летию Победы, отцу прислали из Харькова в Белгород (куда он переехал с семьей в 1962-м, уже теряя зрение) справку, в которой значится: «...в трудовой стаж засчитаны годы работы в войну с 9 апреля 1944 по 9 мая 1945 на ХВРЗ».

За военный год работы государство (уже Россия, а не СССР) вручило отцу медаль. В удостоверении к которой (АА № 923855) значится: « За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Минаков Александр Тихонович указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена 31 мая 1995 г.»

* * *

Под утро 25 апреля с.г., в день преподобномученика Мины, мне был такой сон: будто иду я в некоей местности, справа оставляя какой-то холм, а впереди на открытом пространстве вижу скопление людей в темных одеяниях. (Примерно так одевались советские люди, к примеру, мой дед, не только в военное и после военное время, да и я сам, когда мне, подростку, в 16 лет, то есть уже в середине 1970-х, было пошито красивое полупальто из темно-темно-синего прелицованного драпа покойного деда). Все стоят ко мне спиной, их лица устремлены в середину собрания. А там, из-за их спин, видится какое-то яркое бело-золотое сияние. И вот приближаюсь, темные спины словно размыкаются, и навстречу стоят-выходят окутанные сиянием, как аурами, светящиеся, в белых праздничных одеяниях человеки - лиц, возможно, двенадцать - священство, включая и архиереев с бело-золотыми вышивками, в бело-золотых митрах. Мне виден лик и полувоздетые руки первого, главного из священников, как бы обращенного ко мне, первым появляющимся в поле зрения из разомкнутых рядов, но остающимся внутри собрания. Он улыбается и благословляет всех нас. Все, в радости, кланяются. Это длится какое-то время, а потом я ухожу направо, чуть огибая всхолмие, оставляю собрание за спиной, слева сзади, спустя какое-то пространство попадаю в серый двухэтажный город. По пробуждении, это было около пяти часов утра, осталось ощущение сияющей радости.

Под утро 25 апреля с.г., в день преподобномученика Мины, мне был такой сон: будто иду я в некоей местности, справа оставляя какой-то холм, а впереди на открытом пространстве вижу скопление людей в темных одеяниях. (Примерно так одевались советские люди, к примеру, мой дед, не только в военное и после военное время, да и я сам, когда мне, подростку, в 16 лет, то есть уже в середине 1970-х, было пошито красивое полупальто из темно-темно-синего прелицованного драпа покойного деда). Все стоят ко мне спиной, их лица устремлены в середину собрания. А там, из-за их спин, видится какое-то яркое бело-золотое сияние. И вот приближаюсь, темные спины словно размыкаются, и навстречу стоят-выходят окутанные сиянием, как аурами, светящиеся, в белых праздничных одеяниях человеки - лиц, возможно, двенадцать - священство, включая и архиереев с бело-золотыми вышивками, в бело-золотых митрах. Мне виден лик и полувоздетые руки первого, главного из священников, как бы обращенного ко мне, первым появляющимся в поле зрения из разомкнутых рядов, но остающимся внутри собрания. Он улыбается и благословляет всех нас. Все, в радости, кланяются. Это длится какое-то время, а потом я ухожу направо, чуть огибая всхолмие, оставляю собрание за спиной, слева сзади, спустя какое-то пространство попадаю в серый двухэтажный город. По пробуждении, это было около пяти часов утра, осталось ощущение сияющей радости.

Через три дня я получил сообщение, что поеду 2 мая на Прохоровское поле в связи с визитом на Белгородчину Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Надо сказать, что совсем и не предполагая заранее, я был сподоблен принять участие в патриарших мероприятиях и 1 мая. Однако визуально и сердечно эти события - сияющий сон и двухдневное пребывание возле Его Святейшества и сопутствующего священства, картины огромных масс белгородцев, радостно встречавших Предстоятеля нашей Церкви на улицах, а также участвовавших в Прохоровке у стен Храма Петра и Павла в заупокойной литии «о вождех и воинах, за веру и Отечество жизни свои положивших», - соединились в моем уме только по прошествии поездки. Золотым на белом сиял шестикрылый серафим на патриаршем клобуке, золотом отражались солнечные лучи от юбилейных медалей, которые белгородский губернатор повесил на грудь ветеранам. И мы все, тысячи собравшихся, внимали памятной речи Патриарха. «Сегодня, вспоминая героев войны, склоняя головы перед прошлым, мы обращаемся в будущее и просим Бога, чтобы Он никогда не оставлял наш народ, укреплял нашу веру, помогал нам быть сильными и способными одерживать победы. А это значит, что будут существовать и наш народ, и наше Отечество», - сказал Святейший Владыка и завершил в этот воскресный день (пятой Пасхальной седмицы) свое обращение Пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!»

Через три дня я получил сообщение, что поеду 2 мая на Прохоровское поле в связи с визитом на Белгородчину Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Надо сказать, что совсем и не предполагая заранее, я был сподоблен принять участие в патриарших мероприятиях и 1 мая. Однако визуально и сердечно эти события - сияющий сон и двухдневное пребывание возле Его Святейшества и сопутствующего священства, картины огромных масс белгородцев, радостно встречавших Предстоятеля нашей Церкви на улицах, а также участвовавших в Прохоровке у стен Храма Петра и Павла в заупокойной литии «о вождех и воинах, за веру и Отечество жизни свои положивших», - соединились в моем уме только по прошествии поездки. Золотым на белом сиял шестикрылый серафим на патриаршем клобуке, золотом отражались солнечные лучи от юбилейных медалей, которые белгородский губернатор повесил на грудь ветеранам. И мы все, тысячи собравшихся, внимали памятной речи Патриарха. «Сегодня, вспоминая героев войны, склоняя головы перед прошлым, мы обращаемся в будущее и просим Бога, чтобы Он никогда не оставлял наш народ, укреплял нашу веру, помогал нам быть сильными и способными одерживать победы. А это значит, что будут существовать и наш народ, и наше Отечество», - сказал Святейший Владыка и завершил в этот воскресный день (пятой Пасхальной седмицы) свое обращение Пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!»

Сегодня все эти события первых майских дней кануна 65-летия Великой Победы, оправленные в бело-золотое свечение, примкнули к моим личным родовым воспоминаниям, соединясь в моем сердце в отчетливую живоносную мелодию. Видимо, так наша, пусть и трагичная, память - индивидуальная, семейная, общая - претворяется в светлую, устойчивую, ясную, вечную. И так память отчества становится памятью Отечества. Золотая. На белом.

Фото автора